![]()

Andrew Ramsay

Dei Viaggi Di Ciro

Libro Quarto

CiroCiro partito da Merna, e disceso per il Nilo fino alla sua foce, s’imbarcò sul gran mare in un vascello Fenicio, che per Argolide veleggiava. Araspe era nel viaggio talvolta malinconico e pensieroso. Ciro volle saperne la causa. Le considerazioni, disse Araspe, fatte da Amenofi intorno all’incostanza del cuore umano nell’amicizia mi spaventano, poiché io medesimo provai sovente quelle opposizioni delle quali egli parla. I vostri costumi, o Ciro, per essere troppo austeri alle volte mi spiacciono, ed i miei difetti talora v’inquietano. Oh quanto sarei infelice se questa diversità di carattere alterare o scemar potesse la nostra amicizia! Ciascuno, rispose Ciro, ha i suoi difetti; e colui, il quale cerca un amico che ne sia senza, non troverà mai quello di cui va in traccia poiché se non siamo sempre egualmente persuasi di noi medesimi, come mai potremo esserlo degli altri! Se ad onta però de’ nostri vizi amiamo noi stessi, egli è di dovere che abbiamo altresì per un amico la stessa affezione. Tu sei soggetto agli errori, com’io lo sono; ma sinceri come siamo nel confessarli, e facili nel perdonarceli scambievolmente, allontaniamo da noi qualunque timore, che i legami della nostra amicizia sciorre si possano in verun tempo.

CiroCiò detto, Ciro parlò con Araspe di tutto quello che aveva nell’Egitto veduto; e dopo di avere buona pezza ragionato sopra le bellezze, sopra le rivoluzioni, sopra le scienze, sopra la religione e sopra la forma di quel governo: Io ammiro, disse, tutte le leggi dell’antico Egitto, non però quella che vieta a’ figli il rinunciare al mestiere del loro padre. Noi troviamo che nella maggior parte degli stati, e in quasi tutte l’età i grandi uomini non ebbero una nascita illustre, e che in tutte le condizioni vi sono de’ sublimi talenti, i quali meno utili si renderebbero alla patria, se nella sfera della loro nascita dovessero restar confinati. Qualunque cosa che contrasti alla natura o sia d’impaccio al talento, dev’essere proscritta dal sovrano, la cui prerogativa maggiore si è quella di poter con una giusta ricompensa riparare nell’uomo meritevole i torti della fortuna.

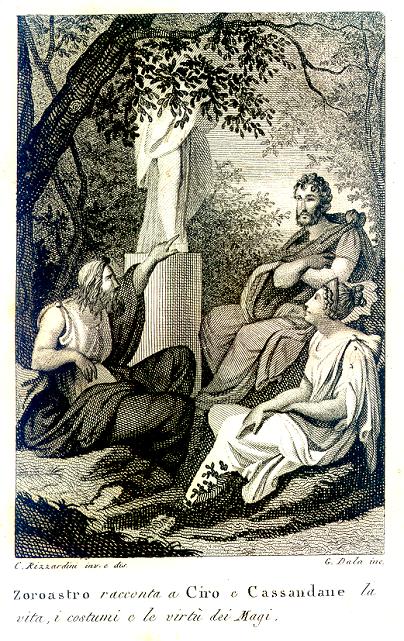

CiroMentre con vento propizio veleggiavano verso la Grecia, Ciro ed Araspe richiamando al pensiero le idee di Zoroastro e de’ Magi, ragionarono sopra tutte le meraviglie, che si scoprono nel vasto impero delle acque; sopra la figura de’ suoi abitanti proporzionata a quell’elemento; sopra l’uso delle loro pinne, delle quali si servono ora come di remi per dividere l’acqua ora come di ale per sostenersi; sopra le flessibili membrane di que’ corpi, le quali si allargano e si restringono, per farsi più o meno pesanti a misura che vogliono immergersi, o galleggiare sulle acque; e finalmente sopra la forma singolare de’ loro occhi, i quali essendo perfettamente rotondi, rifrangono e riuniscono con maggior celerità i raggi della luce; il che se non fosse, sarebbero privi di quella. Parlarono quindi de’ sali e de’ bitumi nascosi nel fondo delle acque, considerando che il peso di tutte le particelle di que’ sali trovandosi equilibrate in modo che il sole non può attraerli, ne nasce, che i vapori e le piogge, le quali cadono sulla terra, non essendo pregne di questi sali, divengono copiose sorgenti di acqua freschissima. Dopo queste osservazioni passarono ad esaminare la causa, per cui il flusso e riflusso dell’acqua si faccia sentire meno nel gran mare nell’oceano; l’influenza che ha la luna producitrice di questo moto irregolare; la distanza e la grandezza di questo pianeta, che a’ nostri bisogni corrisponde perfettamente; poiché se fosse o più grande, o a noi più vicina, o molti altri somiglianti pianeti esistessero, innalzandosi allora il mare di troppo per la maggiore pressione, la terra resterebbe ogni qual tratto dalle acque sommersa; come al contrario se questo non esistesse, o fosse di una grandezza minore, o in una maggiore distanza, l’oceano diverrebbe una massa di acque stagnanti, le quali diffondendo dovunque i suoi vapori pestiferi, distruggerebbero e piante, e uomini, e animali. In fine parlarono di quel sovrano potere, che con tale simmetria e con tant’arte tutte le parti dispose dell’universo.

CiroDopo alcuni giorni di navigazione, entrati nel golfo Saronico giunsero ben presto in Epidauro, dal qual luogo con tutta sollecitudine Ciro ed Araspe passarono in Isparta. Questa città di circolare figura, era situata in un selvaggio e sterile vallone, per mezzo del quale scorre il rapido Eurota, fiume che colle sue inondazioni sovente tutto il paese rovina. Montagne impraticabili da una parte, e piccoli colli dall’altra circondano questo vallone, e appena danno li prodotti necessari a’ primi bisogni della natura. Una tale situazione fu in gran parte la causa del feroce e bellicoso carattere di questa nazione.

CiroNon trovò Ciro in quella città, che semplici ed uniformi edifizj, molto diversi da que’ superbi palagi che aveva veduto in Egitto. Tutto, ricordava ancora l’antica spartana semplicità ma, sotto il regno di Aristone e di Anassandride, si sarebbero corrotti i costumi di quella nazione, se Chilone, uno de’ sette sapienti della Grecia, non avesse col suo antivedere provveduto a tanto disordine. Questi due re discendenti dall’antica stirpe degli Eraclidi si avevano diviso il sovrano potere; L’uno reggeva lo stato, comandava l’altro alle milizie. Essi accolsero Ciro con maggior cortesia di quella, che gli Spartani solevano esercitare verso degli stranieri; ma essendo bramosi di far conoscere a Ciro la sapienza de’ loro legislatori e la bontà delle loro leggi, di quello che curiosi di apprendere i costumi, le scienze e gli Usi delle altre nazioni, gli presentarono Chilone, ch’era in grande onore ed estimazione presso il senato, il popolo e i due re per la sapienza; e considerandolo essi quale un secondo Licurgo, nessuna cosa facevasi in Isparta senza la sua approvazione. Il saggio filosofo per imprimere nella mente di Ciro una chiara idea delle leggi, de’ costumi e della forma di quel governo, prima di ogni altra cosa lo condusse nel consiglio de’ Geronti fondato da Licurgo. Questo consiglio, formato da circa quaranta senatori, al quale i due re presiedevano, non era soggetto a que’ disordini e a que’ tumulti, che nelle popolari deliberazioni del governo Ateniese spesso accadevano, e si radunava in una sala, che in luogo di tappeti era coperta di stuoie, affinché dalla magnificenza degli arredi non fosse distrutta l’attenzione de’ padri.

CiroFino a’ giorni di Licurgo i re di Sparta esercitarono un’assoluta sovranità; ma avendo Euritone rinunziato ad alcuni diritti per rendersi grato al popolo, si formò allora una fazione repubblicana, che divenne audace e sediziosa. Volevano i re riacquistare l’antico potere; ma opponendovisi il popolo, nacque un perpetuo contrasto di due forze contrarie, che lacerò in molte parti lo stato. Licurgo per agguagliare il potere della plebe e dei re, che tendevano a vicenda alla tirannide e all’anarchia, instituì sull’esempio di Minosse un consiglio di ventotto senatori; e in tal modo liberò Sparta dalle civili discordie. Teopompo, che visse cento e trent’anni dopo Licurgo, trovando che la volontà dei due re e del consiglio non era sempre conforme al genio del popolo, creò alcuni annui magistrati, chiamati Efori, i quali erano eletti dal popolo, e aderivano in suo nome alle deliberazioni del senato e dei re. Questa concorde decisione era da ognuno in particolare considerata come sua propria; e in questa Unione del capo co’ suoi membri consisteva la vita dei politico corpo Spartano.

CiroPoiché Licurgo ebbe riordinato la forma del governo Spartano, gli diede robuste leggi atte a prevenire que’ mali, che nascono dall’avarizia, dall’ambizione e dall’amore. Affinché il lusso e la invidia non signoreggiassero in Isparta, proscrisse la ricchezza e la povertà; e così persuase i suoi concittadini di fare una eguale divisione di tutte le facoltà e di tutti i terreni; proibì l’uso dell’oro e dell’argento; ordinò che non vi fosse altra moneta che di ferro, la quale non avea corso appresso le straniere nazioni; ed amò meglio privarli di que’ vantaggi che trar potevano dal commercio de’ confinanti, che esporli al pericolo di ricevere da loro i principj di un lusso che poteva corromperli.

CiroPer meglio conservare una perfetta uguaglianza i cittadini mangiavano tutti insieme in pubbliche sale: ma affinché dalla diversità de’ caratteri non fosse la concordia turbata, ogni società eleggeva liberamente i suoi convitati, né si ammetteva alcuno senza l’assenso di tutti. Entrò Ciro in queste pubbliche adunanze, ove tutti sedevano senz’altra distinzione, che quella della età loro, ed erano serviti da un numero di giovanetti che stavano loro d’intorno. La maniera con cui vivevano era talmente sobria ed austera, che gli uomini delle altre nazioni solevano dire, ch’era meglio morire, che vivere alla foggia spartana. Nel tempo del pranzo si trattenevano sopra oggetti importanti, parlavano degli affari dello stato, richiamavano alla memoria i fatti degli uomini illustri, esaminavano la differenza che passa fra il buono e il cattivo cittadino, e finalmente non lasciavano di ricordare tutto ciò, che poteva far nascere nella gioventù una inclinazione alle virtù militari. Ne’ loro discorsi restrignevano molti pensieri con poche parole: quindi lo stile laconico fu in tanto pregio presso le altre nazioni; stile, che coll’imitare la rapidità del pensiero, dice tutto in un istante, e lascia in chi ascolta la compiacenza di penetrare una idea profonda. Le delicate espressioni e le belle attiche frasi erano affatto ignote alla nazione Spartana, che aveva una energia di spirito eguale al vigore del corpo.

CiroNel giorno di una festa solenne Ciro ed Araspe furono introdotti nel luogo in cui la gioventù Spartana si radunava. Era questo un vasto recinto circondata di verdi seggi, i quali a foggia di anfiteatro s’innalzavano l’un sopra l’altro. Le donzelle quasi nude disputavano a’ giovani il premio nel corso, nella lotta, nella danza e in ogni altro faticoso esercizio; né era permesso agli Spartani di ammogliarsi se non con quelle che distinte si fossero in questi giuochi. Ciro restò molto sorpreso della libertà, che in quelle pubbliche adunanze regnava fra persone di sesso differente, né tacque la sua sorpresa a Chilone. Io trovo, egli disse, nelle leggi di Licurgo una grande contraddizione poiché volendo formare una repubblica di guerrieri avvezzi ad ogni sorta di fatiche, non ebbe riguardo di esporli alla sensualità, la quale dissipa la forza e indebolisce il coraggio.

CiroL’oggetto di Licurgo nell’istituir queste feste, rispose Chilone, fu di mantenere, e di perpetuare nella sua repubblica le militari virtù. Questo sublime legislatore, che conosceva perfettamente l’umana natura, sapeva quanta influenza abbia sopra i figliuoli l’indole e la inclinazione materna, e perciò volle fare delle donne Spartane tante eroine, perché non dessero alla patria, che degli eroi. Per altro la materiale sensualità e l’amor delicato sono egualmente, ignoti agli Spartani; e la domestichezza, che vedete fra di loro, e che tanto vi spiace, non è permessa che in queste pubbliche feste dalle leggi di Licurgo, il quale ha creduto, che l’avvezzare tal volta la vista a quegli oggetti ch’eccitano la voluttà, fosse il mezzo più alto per ammorzarla. In tutti gli altri tempi le fanciulle vivono ritirate; anzi non è dalle nostre leggi ai novelli sposi permesso di vedersi con loro che segretamente e di rado; in tal guisa la gioventù in mezzo a’ piaceri anche i più legittimi si avvezza alla modestia e alla temperanza. Tale proibizione allontana altresì quella noja che suol nascere sovente fra gli sposi per una libertà troppo estesa, e mantiene in essi così viva la prima lor fiamma, che seguono anche dopo il matrimonio ad amarsi. La gelosia poi ed i furtivi amori sono da Sparta esiliati; i mariti infermi o avanzati negli anni prestano agli altri le loro donne, e poscia senza le ripigliano; le mogli credono di appartenere più allo stato, che a’ loro mariti; e i figliuoli educati insieme ne’ pubblici luoghi non riconoscono sovente per genitori che la repubblica, ed il senato.

CiroQueste parole rinnovarono alla memoria di Ciro la perdita di Cassandane e la pulita del loro reciproco affetto; e sospirando profondamente detestò queste massime abbominevoli. Conoscendo però, ch’egli non avrebbe potuto persuadere a Chilone un principio, di cui non poteva conoscerne il pregio, fu contento di dirgli: a me pare, che l’amore paterno sia una sorgente molto utile allo stato. I padri hanno in cura la educazione de’ loro figli, e sono questi per tale educazione obbligati alla riconoscenza verso de’ padri loro; ecco i primi vincoli di qualunque società. La patria non è che la unione di molte famiglie; ma se l’amore della famiglia è indebolito, che diverrà l’amor della patria, che da quello dipende ? Noi dobbiamo considerare come pericolosi que’ principi, i quali tendono a distruggere la natura sotto apparenza di volerla perfezionare. Gli Spartani tutti, rispose Chilone, non compongono che una sola famiglia, ed avendo Licurgo osservato, che i padri malvagj ed i figliuoli ingrati mancano spesso reciprocamente al loro dovere, ei volle perciò che la educazione de’ fanciulli fosse affidata a molti uomini di età matura, i quali riputandosi come padri comuni, hanno per tutti un eguale pensiero.

CiroLa gioventù non è di fatto in alcun altro luogo meglio educata. Ella è per tempo ammaestrata principalmente con una esatta ubbidienza a sofferire li stenti, a vincere nelle pugne, e ad essere intrepida in faccia a’ dolori e alla morte. Ella va col capo nudo e co’ piedi scalzi, dorme sopra le canne, e deve con destrezza acquistarsi nelle pubbliche sale de’ conviti il poco cibo che mangia. Non è per questo che siano lecite fra gli Spartani le ruberie: siccome in questa repubblica tutto è di tutti, perciò un tal vizio non può aver luogo; ma si volle con ciò avvezzare la gioventù destinata per la guerra a sorprendere l’attenzione di quelli che vegliano sopra di lei, e ad esporsi con intrepidezza alle più severe punizioni, alle quali vien condannata, qualora manchi di quella destrezza che da lei si esige.

CiroLicurgo fece poco conto delle ingegnose speculazioni, e giudicò come inutili e pericolosi quegli studi che non giovano a’ buoni costumi. Gli Spartani credono che l’uomo debba applicarsi in questa vita più ad operare, che a conoscere, e che sia formato più per la società, che per la contemplazione.

CiroQuindi Ciro, passò ne’ ginnasj, dove si esercitava la gioventù, e dove Licurgo rinnovò la instituzione de’ giuochi Olimpici fatta da Ercole, e ne prescrisse ad Ifito le leggi ed il rito. La religione, la politica e il genio militare concorrevano egualmente a perpetuare l’uso solenne di queste feste, le quali non solo servivano ad onorare gli Dei, a celebrare le virtù degli eroi, e a esercitar il corpo nelle militari fatiche, ma raccoglievano altresì di tempo in tempo nello stesso luogo molte nazioni, nella unione delle quali consisteva la forza Spartana. Gli esercizi co’ quali i cittadini si preparavano a disputarsi i premi di questi giuochi, erano il solo loro travaglio, e dagl’Iloti loro schiavi, i soli che là esercitassero le arti meccaniche, facevano lavorare le terre; poiché essi consideravano ignobile qualunque lavoro, che solo servisse al nutrimento del corpo.

CiroL’agricoltura e le arti meccaniche, disse Ciro, inteso ch’ebbe da Chilone questa massima spartana, mi sembrano assolutamente necessarie per allontanare dal popolo l’ozio fomentatore della discordia, della mollezza e di tutti i mali dannosi alla società; e io trovo che Licurgo in tutte le sue leggi, si scostò un po’ troppo dalla natura. La tranquillità e il bell’agio della vita campestre, rispose, Chilone, parvero a Licurgo contrarie all’inclinazione guerriera. Gli Spartani per altro non vivono oziosi; si occupano essi continuamente negli accampamenti, nel disporre un’armata in ordine di battaglia, nel difendere o nell’assalire una piazza, nel costruire e nell’atterrare una fortezza; esercizj tutti che sono l’immagine della guerra. Con questo mezzo si mantiene fra essi una nobile emulazione senza nimicizia, e un desiderio di conquista senza spargimento di sangue. L’uno contrasta vivamente il premio ad un altro, il vinto si fa gloria di coronare il vincitore, e il diletto inseparabile da questi spettacoli fa sì, ch’essi non sentano il peso di quelle fatiche, le quali in tempo di pace preservano dalla corruzione il loro coraggio.

CiroUn tale discorso eccitò in Ciro un vivo desiderio di conoscere la militare disciplina degli Spartani, e si presentò ben presto un’occasione di soddisfarlo. Li Tegeani abitanti di una parte del Peloponneso, fatta lega con molte città della Grecia, si avanzavano con un’armata per assalire gli Spartani sulle loro frontiere. Mentre questi si preparavano per respingere il nemico, Ciro determinò di segnalarsi colla sua bravura in questa occasione; ma prima volle sapere la causa di questa guerra, che Chilone gli spiegò, così dicendo: Poiché gli Spartani coll’esatta ubbidienza prestata alle leggi di Licurgo giunsero ad un prospero stato, divisarono d’impadronirsi prima del Peloponneso, e poi di tutta la Grecia. Valorosi per natura, e secondati dalla fortuna, il desiderio di dominio cominciò fra loro a farsi sentire; desiderio contrario affatto a’ principi del nostro Legislatore, il quale nel formar una repubblica militare non ebbe mai il pensiero di turbar la pace delle altre nazioni, ma quello soltanto di mantenere nel suo governo la unione, la indipendenza e la libertà: e perché i suoi concittadini non potessero in alcun tempo coltivare la ingiusta cupidigia delle conquiste, proibì loro l’uso delle monete, la navigazione e il commercio, che sono i tre mezzi necessari per rendere un popolo conquistatore. Gli Spartani si scostarono dunque dalle sagge massime di Licurgo, allorché vollero guerreggiare co’ loro vicini. Il primo loro pensiero fu quello di assalire gli Arcadi; ma consultato l’Oracolo di Delfo, e avutone dalla Pitia sacerdotessa in risposta, che contro i Tegeani si dovessero le armi rivolgere, creduli troppo alla voce di un Oracolo fallace, uscirono dalla città portando seco loro molte catene, certi già di ridurre il nemico alla schiavitù. Si combatté più volte senza che la vittoria per alcuna delle due parti si dichiarasse ma nel principio di questo regno la nostra armata fu messa in fuga, e i nostri prigionieri carichi di quelle stesse catene, che avevano a’ Tegeani preparate, accoppiati al giogo come le bestie, furono condannati a tirare l’aratro.

CiroAristone, che ora regge lo stato, era di temperamento dolce, affabile e benefico, e aveva un’uguale fiducia in tutti quelli che se gli avvicinavano; ed Anassandride che comandava l’armata, avendo una inclinazione affatto contraria era di un carattere cupo e pien di sospetti. Pritane favorito di Aristone, educato in Atene, dedito a tutti i piaceri e pieno d’ingegno, possedeva la grande arte di far comparire amabili i suoi stessi difetti; e sapendo accomodarsi a tutti i caratteri e a tutti i geni, si mostrava sobrio cogli Spartani, gentile cogli Ateniesi, erudito cogli Egizj, e prendeva tutte le figure a vicenda, non già per ingannare gli uomini, poiché non era di una inclinazione malvagia, ma per esserne l’idolo. Aristone lo amava: questo favorito, governandolo a voglia sua, lo trasse in mezzo a tutti i piaceri, e gli Spartani, seguendo l’esempio del re, che disponeva alla cieca della sua grazia, cominciarono a rilassare ne’ costumi.

CiroAnassandride tenne una strada opposta, ma allo stato ugualmente dannosa. Non sapendo egli bene distinguere l’uomo onesto e sincero dallo scellerato e dal falso, li giudicò tutti malvagi, e credé maggiore ipocrita quello che aveva aspetto di maggior probità. I migliori uffiziali dell’armata gli divennero sospetti, e Leonida principalmente, il primo e il più sperimentato de’ suoi generali. Era Leonida un uomo per l’esatta sua probità e per la sua singolare bravura molto distinto; amava la virtù apertamente, ma non la conosceva abbastanza per saper tollerare i difetti degli altri uomini, de’ quali sprezzava le lodi e non curava i favori; non secondava né il genio de’ principi, né quello de’ cortigiani; e, odiando costantemente il vizio, aveva reso i suoi costumi feroci e selvaggi al pari di quelli de’ primi Spartani; e siccome cercava nell’uomo quella perfezione che non si trova, perciò non aveva intrinseca amicizia per chi che sia, né era amato da alcuno. Gli Spartani però lo stimavano, perché possedeva tutte quelle virtù, che rendono gli uomini rispettabili a quegli stessi che li temono e che li fuggono. Anassandride s’infastidì di lui e lo esiliò; ed ecco come questo principe indebolì le forze di Sparta, mentre Aristone ne contaminava i costumi.

CiroI nostri nemici intanto approfittarono di questi disordini. Io prevedendo le sventure, dalle quali era minacciata la patria, mi presentai ai due giovani re, e parlai loro in tal guisa: la mia età, i servigi prestati allo stato, e la cura ch’ebbi nell’educarvi, mi autorizzano a dirvi francamente, che i vostri opposti difetti saranno ad entrambi cagione delle vostre sventure. Voi, o Aristone, vi esponete troppo spesso agl’inganni delle adulazioni de’ vostri favoriti; e voi, o Anassandride, alla sventura di non aver mai un vero amico. L’usare cogli uomini un estremo rigore, non è giustizia, ma crudeltà; siccome una bontà universale, ed un carattere condiscendente che non sa punire con fermezza il delitto, né ricompensare il merito con discernimento, non è virtù, ma debolezza che porta spesso i mali stessi, che nascono da un soverchio rigore, e da un ostinato carattere. La vostra diffidenza, Anassandride, però è più dannosa ancora allo stato, che non è la troppo facile bontà di Aristone. Perché mai sopra semplici sospetti diffidate degli uomini, allorché ve li rese necessari la loro capacità? Accordata che abbia un sovrano ad un ministro la sua amicizia, egli non deve privarnelo, se non se per qualche prova manifesta della di lui perfidia; e poiché è impossibile cosa che tutto faccia da per se solo, conviene perciò ch’egli si esponga con fermezza talvolta al pericolo di essere ingannato, piuttosto che a quello di perdere l’opportunità di operare, cercando d’impiegar utilmente gli uomini senz’abbandonarsi ad essi, come fa Aristone. Fra una eccessiva diffidenza, ed una cieca fiducia vi è un mezzo, senza del quale nessun impero può lungamente durare. Aristone corresse a poco a poco i suoi difetti col mezzo della riflessione e dell’esperienza, ed allontanò Pritane da sé; ma l’ostinato carattere di Anassandride non si piegò che dopo fina serie di sventure. Egli fu più volte battuto nelle guerre contro i Tegeani, e finalmente fu costretto a richiamare Leonida. Allora le cose cangiarono di aspetto, ed avendo le nostre truppe una migliore fortuna noi riacquistammo i nostri prigioni, e abbiamo riportato molte vittorie; ma i Tegeani si adombrarono di questi prosperi avvenimenti, e noi diventammo l’oggetto non solo dell’odio loro, ma della Grecia tutta.

CiroPoiché Ciro ebbe attentamente prestato l’orecchio al racconto di Chilone, così disse: La storia de’ vostri re mi servirà di perpetua scuola per fuggire e l’uno e l’altro difetto. La repubblica Spartana, per quanto osservo, mi sembra un campo sempre sussistente, una unione di guerrieri sempre sulle armi; qualunque sia però la mia considerazione per Licurgo, tale forma di governo non può piacermi. Voi asserite che il legislatore non ebbe allora altro oggetto, che di conservare nella repubblica l’unione e la libertà; ma perché un legislatore, il quale coltiva queste pacifiche idee, proibisce qualunque arte dallo stato, toltone quella della guerra? Licurgo proibì, egli è vero, l’uso della moneta, la navigazione e il commercio; ma per conquistare la Grecia tali cose erano forse necessarie? Io giudico piuttosto che questi divieti tendessero al politico fine di occultare alle altre nazioni le ambiziose sue mire, d’impedire che fra gli Spartani s’introducessero la mollezza ed il lusso, e di spogliarli di qualunque mezzo di poter sostenere un’esterna guerra lontana, che avrebbe finalmente diviso le loro forze. II vostro legislatore poi non doveva avvezzare soltanto ogni privato cittadino alla temperanza, ma avrebbe dovuto ammaestrare la nazion tutta a mettere un argine alla sua ambizione. Un saggio politico non solamente deve provvedere alla libertà della sua nazione, ma alla sicurezza altresì di tutti gli stati confinanti; il considerare se stessi separati dall’uman genere, e il riguardarsi come destinati per conquistarlo, egli è un armar tutti i popoli contro di sé. Perché non riordinate dunque principi cotanto ingiusti? Perché non ponete un fine alla guerra? Perché al supremo giudizio degli Amfizioni non rimettete le vostre querele e quelle de’ Tegeani? La pertinacia de’ Tegeani n’è appunto, rispose Chilone, la causa: questi irritati contro di noi, alla volontà di quel Consiglio negano di soggettarsi, poiché bramano ardentemente la nostra rovina. Molte città del Peloponneso si sono collegate contro di Sparta, e la fama sparsa che miriamo alla conquista di tutta la Grecia, suscitò contro di noi l’odio e il sospetto de’ popoli circonvicini. Tale è lo stato presente di Sparta.

CiroI Lacedemoni avuto quindi l’avviso, che i Tegeani si avanzavano verso le loro frontiere, uscirono di Sparta per combatterli. Anassandride comparve alla loro testa nel suo abito militare; avea sull’elmo tre uccelli, uno de’ quali formava nel mezzo il pennacchio, sopra la corazza il teschio di Medusa, nel suo esagono scudo erano scolpiti tutti gli attributi di Marte, e teneva in mano il baston del comando. Ciro camminava al suo fianco; il suo scudo rassomigliava a quello di Achille; gli cadevano sugli omeri le ondeggianti penne, e la coda di un’aquila, che avea sul cimiero; e si vedeva rappresentata nella sua corazza la dea Pallade, simbolo della guerra e della sapienza. Araspe e Leonida vestiti con minor pompa accompagnavano i due principi, che uscirono in questo modo dalla città, seguiti dalle truppe Spartane, le quali al suono de’ flauti cantavano l’inno di Castore. Tutta l’armata marciava in battaglione quadrato, e due file di cavalleria chiudevano una terza fila di arcieri, i quali ne circondavano tre altre di soldati armati di picca e di fionda, che lasciavano nel centro un vasto spazio per le munizioni e pe’ bagagli. Il generale Spartano sapendo quanto piacesse a Ciro l’essere istruito di que’ militari costumi, mentre si avviavano al campo, gli tenne il seguente discorso:

CiroIn molte repubbliche è divisa la Grecia, ognuna delle quali tiene in piedi un’armata alla grandezza del suo stato corrispondente. Noi vogliamo una milizia disciplinata, e non secondo l’asiatica usanza che sia numerosa, difficile a muoversi, e di troppo peso allo stato. Una piccola armata, quando sia vantaggiosamente trincierata, può obbligare un forte esercito a separarsi in più parti, perché altrimenti per mancanza di viveri si troverebbe distrutto. Se si tratta della comune difesa della Grecia, tutti questi corpi separati si uniscono, e non vi ha allora potenza che osi assalirci. In Isparta ogni cittadino è soldato, ma nelle altre repubbliche non lo sono che que’ della plebe; e si sceglie soltanto la gioventù coraggiosa, robusta, avvezza alle fatiche. La nascita, l’intrepidezza, la sobrietà e l’esperienza sono le qualità che ne’ capi si esigono, né può alcun ottenere il supremo comando, se non ha dato distinte prove di coraggio nell’intraprendere, nell’eseguire sopra tutto mostrandosi superiore all’avversa fortuna. Con questo metodo ogni repubblica ha sempre una milizia regolata da uffiziali esperimentati, e di soldati avvezzi al travaglio e alla disciplina. Gli Spartani sono i soli fra tutte le nazioni del mondo che godano in tempo di guerra di qualche riposo e di que’ piaceri che vengono loro vietati in tempo di pace. Nel giorno di una battaglia le nostre truppe sono poste in tale ordinanza, che non combattono mai tutte ad un tempo, come quelle degli Egizj, ma le une alle altre si succedono e si sostengono a vicenda; onde schierando la nostra armata con un ordine opposto a quella che abbiamo a fronte, i nostri soldati più valorosi sono sempre collocati ne’ fianchi, perché possano stendersi e inviluppare il nemico. Quando egli è sconfitto, vuole Licurgo che siamo clementi verso di lui e per umanità e per politica. Così si modera la ferocia nel vinto; e la speranza di essere umanamente trattato, se depone le armi, fa sì, che non si abbandoni a quel furor disperato che sovente al vincitore stesso diviene fatale.

CiroMentre Leonida cosi favellava, giunsero nella pianura di Mantinèa, da dove scopersero il campo de’ Tegeani, ch’era da una parte coperto da un bosco, e dall’altra da un terrapieno difeso da parapetti, da palizzate e da torri. Anassandride sulle rive dell’Eurota pose il suo campo, ed i soldati ubbidienti alla voce di Leonida, piantarono in terra le loro picche, vi appesero sopra il cimiero, e senza torsi d’indosso la corazza, si posero immantinente al lavoro. Il fiume impediva che il campo potesse essere da una parte assalito, tre linee di circonvallazione furono tirate dall’altra; e poiché le acque dell’Eurota empirono prestamente la fossa, s’innalzarono le tende, si assegnarono agli uffiziali i loro proprj quartieri, la cavalleria fu messa al coperto, ed una mobile città si eresse con quattro porte, e con molte spaziose strade, che s’incrocicchiavano le une colle altre.

CiroL’Eurota, che fra i due campi scorreva, era un ostacolo a qualunque sorpresa. Leonida colse questa opportunità per far vedere a Ciro il militare esercizio ch’era in uso fra Greci, e fece passare più volte dinanzi a lui le truppe, che divise in molti corpi d’infanteria e di cavalleria avevano alla testa i polemarchi e i comandanti di ogni squadrone. Le vestimenta de’ soldati erano di color rosso, perché nel fervor della pugna la vista del sangue e delle ferite non gli spaventasse, o non destasse orrore ne’ loro compagni. Al primo segnale dato da’ comandanti, le schiere tutte si divisero e poi si riunirono, allargarono le file, e quindi le raddoppiarono, le aprirono e le chiusero di nuovo, e con varj giri e con movimenti diversi composero ora un perfetto ora un bislungo quadrato, e figure romboidiche e triangolari.

CiroGli Spartani restarono per molti giorni nel loro campo aspettando di trar profitto dalle mosse del nemico. Differenti erano le opinioni de’ capi, inclinando per la pace i più saggi, e il maggior numero bramando ardentemente la guerra. Poiché Ciro conobbe le loro disposizioni, si esibì di andare al campo nemico de’ Tegeani per trattare di pace co’ loro duci, ed avutone il regio assenso, passato l’Eurota, si accostò all’armata nemica, e a’ generali di essa intorno a lui raccolti, così parlò:

CiroIo sono, o Greci, uno straniero, venuto fra voi per il desiderio di conoscere le leggi, la militare disciplina e le scienze vostre. L’ingegno vostro è celebrato per ogni parte, ma la vostra condotta non mi par degna di ammirazione. Gli Spartani troppo s’ingannerebbero, se alla vostra libertà tendessero insidie; ma è egli giusto dall’altro canto che voi vogliate distruggerli! Essi non temono la guerra, e quantunque sieno amanti de’ pericoli e degli stenti, e preparati a qualunque evento, non ricusano però di consentire ad una giusta ed onorevole pace. Mi è noto che vi ha nella Grecia un saggio consiglio, a cui spetta il comporre le dissensioni che insorger potessero fra le vostre repubbliche. Per qual ragione dunque a questo consiglio non ricorrete? I domestici sospetti e le guerre che scambievolmente vi fate, indeboliranno a poco a poco la vostra forza, e diverrete un giorno, o Greci, preda di un vincitore, che fatto ardito dalle vostre discordie saprà coglierne il frutto.

CiroGli assennati di quell’assemblea, guardandosi l’un l’altro mentr’egli parlava, parevano approvare i suoi detti, ma il loro duce nemico della pace, tendendo che il consiglio del principe venisse abbracciato, fra se stesso ne mormorò. Era questi un giovine eroe, che vibrava dagli occhi un fuoco marziale, e possedeva una maschia e seducente eloquenza capace di animare i petti più timorosi. Poiché Ciro ebbe terminato di favellare; così egli in minaccioso tuono rispose: Chiunque voi siate, o straniero, voi non conoscete la smisurata ambizione degli Spartani, la costituzione statutaria de’ quali contempla la rovina di tutti gli stati circonvicini. Licurgo loro legislatore gettò in Lacedemone i fondamenti di una monarchia universale, e inspirò ne’ suoi concittadini la brama di signoreggiare sotto il pretesto, che non possa la Grecia divisa in tante piccole repubbliche, mantenersi libera e indipendente. Gl’interessati Spartani più avidi di rapire le altrui sostanze, che di godere le proprie, hanno da quel giorno rinunziato al loro avere per usurparci il nostro; e quando si sentono abbattuti, raffrenano le loro brame ambiziose; ma non hanno appena riacquistato la forza primiera, che ripigliano tosto l’antica massima; per il che non possiamo viver tranquilli, né chiamarci sicuri senza la loro total distruzione. Non aveva terminato ancora di proferire queste parole, che i soldati gridarono concordemente; guerra, guerra vogliamo, e che gli Spartani sieno distrutti.

CiroPoiché Ciro comprese dal furore che vi adunava, che i confederati non lo avrebbero più a lungo ascoltato, ritornò al campo Spartano ove radunato un consiglio di guerra, fu preso concordemente di assalire il nemico nelle sue stesse trincee. Ciro propose di passare il fiume con uno corpo scelto di cavalleria, ed essendo il suo disegno approvato da tutti, favorito dalla notte, passò dall’altra parte senza contrasto, e fu seguito dalla infanteria allo spuntare del giorno. I Tegeani spaventati abbandonarono il campo, e si schierarono in battaglia. I due eserciti allora con le picche abbassate si avanzano l’uno contro l’altro, si chiudono le falangi, lo scudo urta l’opposto scudo, l’elmo tocca l’elmo nemico, e un corpo all’altro corpo si accosta. La battaglia comincia, e l’ala sinistra degli Spartani comandata da Ciro rompe ben presto il destro fianco de’ Tegeani, Araspe incalza i fuggitivi con forza, e non potendo questi unirsi di nuovo, corrono a salvarsi nelle vicine fortezze. Ciro ritorna con le sue truppe per sostenere il centro dell’armata Spartana, che cominciava a piegare; ma nel tempo che mette in disordine il nemico da quella parte, il destro fianco degli Spartani dall’ala sinistra de’ collegati vien posto in fuga. Leonida, che lo comanda, si ritira sopra un’altura, da dove scopre tutto ciò che succede nel campo, e veduti i felici avvenimenti, e le prodigiose prove della scienza militare e del valore di Ciro, anima i suoi, li riunisce e torna a piombare sopra il nemico. Fuggono allora i Tegeani, e nella retroguardia e di fronte assaliti. Il numero maggiore fa tagliato a pezzi; moltissimi divennero prigionieri; e que’ pochi che col favor della notte fuggirono, si ricovrarono cogli altri compagni nelle stesse fortezze.

C

iroLe macchine che furono inventate da poi per battere le città, non erano conosciute da’ Greci in que’ tempi, né in altro modo si dava alle piazze l’assalto, che col disporre i soldati in una certa ordinanza che si chiamava testuggine. Leonida comandò nel giorno seguente agli Spartani di uscire per assaltar le fortezze. Le prime file delle squadre raccolte si coprono co’ loro scudi quadrati, le altre sopra le loro teste l’innalzano; ed unendo gli uni cogli altri, e gradatamente abbassandoli, formano un tetto inclinato, reso impenetrabile alle saette; e con un triplice ordine di testuggini, che pareggia l’altezza delle muraglie, si presentano, alle fortezze. Gli assediati fanno piovere, ma inutilmente, una grandine di sassi e di dardi, e gli assedianti alla fine della fortezza s’impadroniscono. Quattro mila Tegeani furono uccisi in due fatti di armi, e tre mila restarono prigionieri.

CiroDopo la battaglia si convocò un nuovo consiglio di guerra; e Leonida per comando del re celebrò alla presenza di tutti gli ufficiali la condotta e il valore di Ciro, attribuendo a lui solo l’onore della vittoria. La milizia tutta con acclamazioni di gioja applaudì al principe, considerandolo qual uomo inviato dagli Dei per salvare Sparta nella debole sua situazione. Fu poi nel consiglio proposto di trasportare in Lacedemone i prigionieri, e trattarli da schiavi; nel modo stesso, che avevano essi praticato cogli Spartani; ma Ciro vibrando dagli occhi un fuoco divino si levò nel mezzo dell’assemblea, e così prese a dire: Voi siete a parer mio, o Spartani, sul punto di violare una delle principali e delle più sagge leggi del vostro legislatore. Licurgo vi comandò di perdonare a’ vinti, e il diritto del vincitore in una legittima guerra ancora è di tutti i diritti il minore; né può giusto chiamarsi, se l’uso di questo non è applicato a rendere il vinto felice. Un conquistatore, che mira soltanto al dominio, dev’essere considerato un usurpatore de’ diritti delle nazioni, ed un nemico degli uomini, il quale per contentare le sue brutali ed inumane passioni, dell’altrui miseria fa poco conto. Se bramate dunque di comandare alla Grecia, mostratevi più umani e più moderati degli altri governi, i quali, conosciuto che abbiano la vostra saviezza, il vostro valore e la vostra perfetta legislazione, si mostreranno allora della protezion vostra bramosi, e supplicheranno a gara di essere fra i membri della vostra repubblica annoverati. Questo mezzo, che io vi addito, è il solo che possa placare gli animi de’ vostri nemici, ed affezionarvi il cuore di tutti. Anassandride mosso da questo discorso accordò la pace a’ Tegeani a condizione che fossero per l’avvenire tributarj degli Spartani; e trattenuti i principali in ostaggio, li condusse in Lacedemone, concedendo loro tutte le prerogative della cittadinanza.

CiroCiro ritornato in Isparta, considerando tutto ciò che aveva udito e veduto, si formò una sublime idea dell’arte militare con intenzione di perfezionarla al suo ritorno fra i Persiani. Egli, dopo di avere appreso perfettamente le leggi, i costumi e la disciplina militare de’ Lacedemoni, partì di Sparta per visitare le altre repubbliche della Grecia; ed a Chilone ed a Leonida che fino alle loro frontiere lo accompagnarono, giurò eterna amicizia, e promise di essere costante confederato della loro repubblica; promessa che fedelmente mantenne in appresso; né i Persiani guerreggiarono mai co’ Greci, finche visse questo conquistatore.

CiroPrima di lasciare il Peloponneso, volle Ciro vederne le principali città, e perciò passò in Argo e in Micene, andò poscia in Sicione, e si fermò finalmente in Corinto, che dopo la Spartana e l’Ateniese era fra le Greche repubbliche la più rinomata. Nell’entrare in città stupì di trovare tutto il popolo in lutto. Una truppa di suonatori di flauto precedeva un funebre accompagnamento, ed il loro lugubre suono cresceva l’universale tristezza. Quaranta giovani donzelle a piedi scalzi, scarmigliate le chiome, di bianche toghe vestite circondavano la bara, e cantando le lodi del defunto si struggevano in pianto. La milizia tutta mesta in volto, cogli occhi fissi a terra, e con le picche a rovescio teneva dietro con passo grave al funebre convoglio. Un vecchio venerando li precedeva; il suo nobile aspetto marziale, la sua alta e maestosa statura, e l’acerbo dolore che aveva sulla faccia dipinto, attrassero lo sguardo di Ciro e avendo domandato chi fosse, seppe essere il re Periandro, il quale accompagnava suo figlio Licofrone al sepolcro.

CiroCiro ed Araspe si confondono allora fra la moltitudine, che si avviava alla fortezza di Acro-Corinto, detta l’occhio della Grecia, perché, essendo fabbricata sopra un’alta montagna, potevasi da quella l’Egeo e lo Ionio mare scoprire. Giunto il funebre accompagnamento alla fortezza, ch’era il luogo de’ reali sepolcri, Periandro versa prima di tutto, vino, latte e miele sul cadavere del figliuolo, indi accende egli stesso la funebre catasta già sparsa d’incenso, di aromi, e di olj odorosi. Il re resta muto, immobile, e cogli orchi inondati di pianto, finche le fiamme divoratrici consumano il cadavere; e dopo di aver spruzzato sulle fumiganti ceneri i profumati liquori, le raccoglie in un’urna di oro, e fatto cenno al popolo di voler favellare, in questi detti prorompe. I Numi stessi, o Corinti, vi hanno vendicato della mia usurpazione e liberato dalla schiavitù. Licofrone è morto, tutta la mia schiatta è estinta, né io regnerà lungamente. Riprendete, cittadini, la vostra libertà e i vostri diritti. Ciò detto, comanda a ognuno di ritirarsi, si taglia i capelli in segno del suo dolore e si chiude nel sepolcro, del figlio. Ciro commosso vivamente da questo doloroso spettacolo volle conoscerne la causa; ed ecco ciò che ne seppe. Era Corinto ne’ primi tempi governato dai re, ma abolita in appresso la monarchia, i Pritani, o gli annui magistrati vi furono sostituiti. Questo governo popolare durò per un secolo non interrotto, e crebbe ogni giorno Corinto in ricchezza e splendore, finche Cisselo padre di Periandro usurpò il regio potere. Egli dopo di aver regnato trent’anni in circa, tormentato da’ rimorsi, udì la voce della giustizia, determinò di liberare i Corinti dalla schiavitù; ma lo prevenne la morte. Negli ultimi istanti della sua vita chiamato suo figliuolo Periandro, lo fece giurare di rendere a’ suoi concittadini la libertà. Il giovine principe accecato dall’ambizione, dimenticò ben presto i suoi giuramenti, ed ebbero da ciò principio tutte le sue sventure. I Corinti cercando di balzarlo dal trono, si sollevarono più volte contro di lui; ma egli domò i ribelli, e accrebbe sempre più la sua autorità. Perduta la prima moglie, studiando di assicurarsi da quest’insulti popolari, cercò di avere in consorte Melissa erede della corona di Arcadia, principessa di singolare bellezza, e donna di animo grande, e di perfetta virtù.

CiroPeriandro, molti anni dopo il suo matrimonio, mosse guerra a’ popoli di Corcira, ed uscì in campo alla testa della sua armata. I Corinti durante la sua lontananza si ribellarono di nuovo. Melissa si rinchiuse nella fortezza, sostenne con vigore l’assedio, e mandò intanto a chiedere soccorso a Procle tiranno di Epidauro, che si era fino allora mostrato fedele alleato di Periandro. Procle, che meditava da molto tempo di stendere il suo impero sopra tutta la Grecia, approfittò di questa occasione per occupare Corinto, riguardato da lui come una città opportuna per divenire la sede di un vasto impero; e avvicinatosi con un esercito poderoso se ne impadronì in pochi giorni. Melissa che ignorava il di lui disegno, aprì le porte della fortezza, e lo accolse qual suo liberatore, e quale amico di Periandro; ma il tiranno trovandosi possessor di Corinto, vi stabilì la sua sede, e fece sapere a Periandro, che doveva contentarsi di regnare nella sua conquistata Corcira.

CiroProcle s’innamorò perdutamente della regina; ma essendogli tornato inutili e carezze e minacce, la fece barbaramente chiudere con Licofrone di lei figlio in un’alta torre, ch’era alle rive del mare. Periandro seppe frattanto il tradimento di Procle ed il suo amor per Melissa ma informato nel tempo stesso ch’ella secondava i perfidi disegni di quel tiranno, troppo facile a prestar fede, trasportato dalla gelosia e dallo sdegno, allestì una flotta formidabile, e prima che Procle potesse mettersi a difesa, s’imbarcò per Corinto. Era egli sul punto di entrare nel porto, allorché da un’improvvisa burrasca furono le navi disperse. Melissa, che credeva vicina la sua libertà, vide perire sugli occhi suoi una parte della flotta, mentre l’altra gettata da’ venti sulle coste dell’Africa fece naufragio, toltane la nave, su cui era Periandro, che tornato a Corcira, abbandonato ad una profonda malinconia per la creduta infedeltà di Melissa, più che per la perdita de’ suoi stati, si lasciò opprimere dal dolore.

CiroMelissa chiusa nella sua torre, credendo morto Periandro amaramente piagneva la sua sventura. Stava ella implorando l’assistenza de’ Numi, quando il carceriere a cui Procle aveva affidato la di lei custodia, mosso a pietà di lei, le fece noto che Periandro viveva, e si offrì di rimetterla col figlio fra le braccia del suo sposo.

CiroI tre fuggitivi, tenendo occulti sentieri, uscirono ben presto dallo stato di Corinto, prima però di giugnere in Corcira errarono lungamente sulle coste del mar Ionio. Poiché Procle intese la loro fuga, abbandonatosi ad un disperato furore, fece passare segreti avvisi a Periandro per confermarlo ne’ suoi sospetti e per avvertirlo, che la regina era partita da Corinto col solo oggetto di avvelenarlo. Il re prestò fede per sua sventura a tutto ciò che poteva inasprire il suo sdegno e la sua gelosia. Melissa e Licofrone giungono intanto col loro liberatore in Corcira impazienti di vedere Periandro, ch’era ritirato in una cupa foresta dove soleva sovente abbandonarsi al suo dolore. Ei vede appena a qualche distanza la regina, che ebbro di sdegno e di gelosia le corre incontro; e mentre ella stende le braccia per stringerlo al seno, snudato un ferro, lo immerge nel petto di Melissa, che cadde esclamando: cosi dunque, Periandro, ricompensi il mio amore e la mia fedeltà? Voleva, dire di più, ma la morte troncandole la parola e la vita, pose fine alle sue sventure, e il suo spirito volò negli Elisi per godere il premio dovuto alle sue virtù. Licofrone allora collo sguardo fisso sulla trafitta sua madre, singhiozzando esclama: vendicate, o giusti Numi, sì vendicate voi la morte di una madre innocente contro un barbaro genitore, che la natura non mi permette di punire. Ciò detto, s’interna nella foresta né vuole più vedere suo padre; ed il fedel carceriere fa noto allora a Periandro la innocenza e la fedeltà di lei, e tutti gli narra i disagi, che Procle le, aveva fatto sofferire nella prigione.

CiroLo sventurato re, conosciuta troppo tardi la sua crudeltà, disperato vuole ferirsi collo stesso pugnale, con cui aveva trapassato il petto alla moglie ma essendone dagli astanti impedito, si getta sul cadavere di lei ripetendo più volte queste parole: i tuoi fulmini, o sommo Giove, mi diano quel castigo, che da me stesso mi vien tolto di darmi. Ah Melissa! Melissa! Doveva dunque colla più inumana barbarie essere ricambiato il più tenero amore? Quindi tolto a forza da’ suoi da quel luogo fatale, egli è condotto nella reggia, dove ricusa qualunque conforto, e rimprovera a’ suoi amici, che conservar gli volessero un’odiosa esistenza. Il pensiero, che a lui solo spettava il punir Procle, e la speranza di potervi riuscire calmarono alquanto le ambasce del di lui animo.

CiroRincorato che fu, andò egli stesso a rappresentare ai suoi alleati le sue sventure e i delitti dell’usurpatore: avendo quindi ottenuto da’ Tebani un aiuto di truppe, assediò Corinto, fece prigioniero Procle e lo immolò sulla tomba di Melissa. Licofrone restò ancora in Corcira, né volle ritornare a Corinto, non potendo soffrire la presenza di un padre, che aveva sagrificato una virtuosa madre da lui tanto amata. Periandro menò una vita infelice senza poter gustare la riacquistata grandezza; e perseguitato sempre dal funesto pensiero di essere stato l’omicida di una sposa adorata, e di aver meritato l’odio di un figlio che idolatrava, determinò di rinunciare al regno, di coronar Licofrone, e di ritirarsi in Corcira per piagnere lungi dal commercio degli uomini le sue sventure, ed espiare il suo delitto. A tale oggetto spedì una nave a Corcira in cerca del principe, perché fosse ricondotto a Corinto. Impaziente del suo ritorno, andava sovente sulla spiaggia del mare. Giunta finalmente la nave, egli corre smanioso al porto per abbracciare il figliuolo; ma quale non fu la sua sorpresa, ed il suo dolore nel vedere Licofrone steso sopra di un cataletto? Quelli di Corcira gemendo sotto il giogo di un tiranno che detestavano, per estirpare tutta la di lui stirpe, avevan assassinato il giovine principe, e mandato il cadavere a Corinto in segno dell’implacabile loro odio. Periandro, colpito alla vista funesta di uno spettacolo così orrendo, rientra profondamente in se stesso, e riconoscendo la celeste vendetta, grida: io violai i giuramenti fatti al moribondo mio padre: non volli rendere a’ miei cittadini la libertà. Oh Melissa oh Licofrone! oh Numi vendicatori! io meritai pur troppo tutte quelle miserie dalle quali mi sento oppresso! Fece poscia preparare la funebre pompa, che voi vedete, e volle che tutto il popolo fosse presente. Ciro alcuni giorni dopo seppe, che Periandro aveva comandato a due schiavi di portarsi la notte ad un determinato sito con ordine di trucidare il primo che incontrassero, e di gettarne in mare il cadavere. Il re vi andò, e fu assassinato. In vano si cercò di rinvenire il corpo per seppellirlo onorevolmente, e l’ombra di lui errante sulle rive di Stige non potrà mai entrare nel soggiorno degli eroi. Qual serie spaventevole di colpe e di sventure! Un marito che trapassa il petto alla propria moglie, sudditi ribelli che uccidono a tradimento il loro principe, un tiranno che va cercando egli stesso un assassino che lo tolga dal mondo e, finalmente la vendicatrice divina giustizia, che oltre la tomba lo insegue. Qual terribile spettacolo! Qual utile ammaestramento per Ciro!