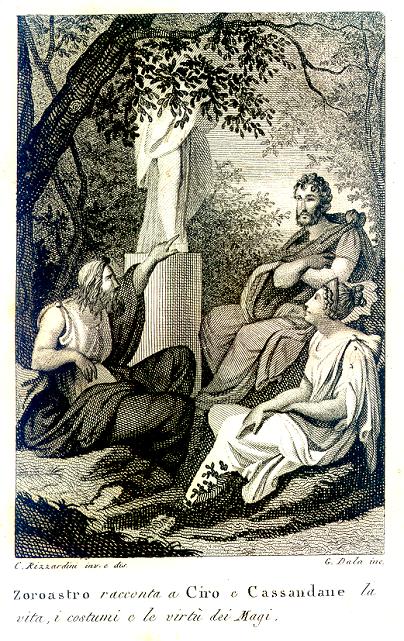

![]()

Andrew Ramsay

Dei Viaggi Di Ciro

Libro Sesto

CiroPoiché Ciro giunse in Creta, si recò subito a Cnosso, capitale di quell’isola, famosa per il meraviglioso labirinto di Dedalo, e per il magnifico tempio di Giove Olimpico. Era questo Nume rappresentato senza orecchio per dinotare, che il padrone dell’universo non abbisogna di organi corporei per intendere le querele e le preghiere degli uomini; era il tempio circondato da un sacro bosco; la porta di bronzo mirabilmente scolpito aveva a’ due lati due gran simulacri, rappresentanti l’uno la verità, l’altro la giustizia; al di dentro si trovavano collocati a certe distanze molti altari consagrati a’ Numi, colle statue delle terrestri Divinità disposte fra l’una e l’altra colonna; la cupola era coperta al di fuori con lamine di argento, ed ornata al di dentro colle immagini degli eroi che furono giudicati degni dell’apoteosi.

CiroCiro vi entrò tutto compreso di rispettoso timore, e si prostrò per adorare la Divinità ivi presente. Egli aveva già imparato da Zoroastro, che il Giove Olimpico de’ Greci, l’Oromaze de’ Persiani e l’Osiride degli Egizj, erano sotto differenti nomi lo stesso Nume. Scorse quindi coll’occhio tutte le meraviglie dell’arte le quali abbellivano quell’edifizio; e restò sorpreso più dalla grandezza e dall’espressione de’ simulacri, che dalla ricchezza e dalla magnificenza degli altari; e siccome appreso aveva la greca mitologia, così facilmente riconobbe tutte le Divinità, e comprese tutti i misteri, che si presentavano espressi nelle figure allegoriche. Ma ciò che fermò sopra tutto la sua attenzione, si fu il vedere che ciascuna delle celesti Divinità teneva in mano una tavola d’oro. Queste tavole contenevano le sublimi idee di Minosse sopra la religione, e le differenti risposte, che diedero gli Oracoli a questo legislatore, allorché li consultò sopra la natura degli Dei, e sopra il culto che esigono da’ mortali.

CiroSopra la tavola di Giove Olimpico leggevansi queste parole: Io do l’esistenza, la vita e il moto a tutte le cose create, né può conoscermi se non chi cerca di assomigliarmi; sopra quella di Pallade stava scritto: Gli Dei si fanno sentire al cuore, e si nascondono a quelli che presumono di comprenderli collo spirito; sopra quella di Urania eravi questa inscrizione: Le leggi divine non sono catene per strignerci, ma bensì ali per innalzarci al cielo; sopra quella di Apollo leggevasi quest’oracolo antico: I Numi soggiornano con maggior piacere nell’anima de’ giusti, ch’è il vero lor tempio, che lassù nel cielo. Mentre Ciro considerava il sublime significato di queste inscrizioni, entrò nel tempio un vecchio venerando, il quale prostratosi dinanzi la statua di Arpocrate restò lungamente in un profondo silenzio. Il principe di Persia suppose che quegli potesse esser Pitagora, ma non ardì distorlo dalle sue preghiere; egli in fatto era desso. Pitagora, resi ch’ebbe i suoi omaggi agli Dei, si alzò, e veduti li due stranieri, parendogli di ravvisare nel volto e nel contegno di Ciro que’ tratti stessi che gli erano stati descritti da Solone, allorché gli annunciò la partenza del giovine principe per Creta, avvicinassi a lui, e salutandolo cortesemente, gli si diede a conoscere.

Quindi il saggio di Samo, per non interrompere quel silenzio che si deve osservare in un luogo destinato al culto divino, condusse Ciro ed Araspe nel sacro bosco al tempio vicino; e il principe di Persia gli si fece a parlare così: Tutto quello ch’io lessi, sopra le tavole d’oro, mi porge una sublime idea della vostra religione. Io mi affrettai di venire in questo luogo non solo per conoscere le leggi di Minosse, ma per apprendere altresì da voi la dottrina di Orfeo intorno al secolo d’oro. Mi fu detto ch’ella sia somigliante a quella de’ Persiani intorno all’impero di Oromaze, e a quella degli Egizj intorno al regno di Osiride. Mi piace il trovare da per tutto i segni di queste sublimi verità; or voi degnatevi di spiegarmi le antiche vostre tradizioni.

CiroAvendomi Solone, rispose Pitagora, fatto noto il vostro pensiero di venire in questa isola nel tempo ch’io doveva passare a Crotone, ho differito il mio viaggio per avere il contento di conoscere, un eroe la cui nascita e le cui conquiste furono dagli oracoli di quasi tutte le nazioni predette e poiché mi è noto, che voi sarete un giorno e il conquistatore e il legislatore dell’Asia, nulla vi occulterò de’ misteri della sapienza. Ciò detto si assisero presso la statua di Minosse nel mezzo del sacro bosco; ed il filosofo servendosi del poetico stile di Orfeo, che colle pitture e colle immagini rendeva sensibili le verità più sublimi, spiegò loro la mitologia de’ Greci così favellando:

CiroGli uomini, durante il secolo d’oro vissero in una perfetta innocenza, ed il loro soggiorno in terra era allora così felice, come lo sono gli Elisj campi pegli eroi. Le intemperie delle stagioni e il contrasto degli elementi erano affatto ignoti; né essendo usciti per anco dalle loro grotte profonde i venti settentrionali, i soli zeffiri animavano tutte le cose col loro soffio dolcissimo. Non si soffrivano allora ne i cocenti ardori della state, né i rigidi freddi del verno; ma una dolce primavera coronata di fiori regnava perpetuamente col fruttifero autunno; la morte, le infermità e la colpa non ardivano avvicinarsi a quelle felici regioni. L’anima non era allora rinchiusa in un vil corpo mortale, come ora lo è, ma si trovava unita ad un corpo risplendente, celeste ed etereo, che le serviva di veicolo per volare nell’aria, per innalzarsi alle stelle, e per trascorrere tutti gl’immensi spazi. Talora que’ primi felici mortali assisi fra le odorose boscaglie godevano di tutti i piaceri dell’amicizia più pura; talora sedendo alla mensa de’ Numi si pascevano di nettare e di ambrosia; e Giove talora, seguito da tutti gli Dei, li trasportava sopra il suo alato carro nel cielo. I poeti né conobbero, né celebrarono in alcun tempo questo luogo supremo. Ivi le anime vedevano la verità, la giustizia e la sapienza nella loro origine vera; ivi cogli occhi del puro spirito contemplavano la prima Essenza, della cui luce Giove e gli altri Numi non sono che semplici raggi; ivi nodrivansi nel contemplare quell’oggetto fino a tanto che non potendo al suo splendore più oltre resistere, ritornavano al loro ordinario soggiorno. Gli Dei si compiacevano di conversare in quel tempo cogli uomini. Le pastorelle erano amate da’ Numi, e le Dee non isdegnavano l’amor de’ pastori. Le Grazie li seguivano da per tutto, e queste Grazie erano le stesse Virtù; questo secolo d’oro non durò lungamente.

CiroGli uomini un giorno non tennero dietro al carro di Giove, ed essendosi trattenuti ne’ campi di Ecate, si ubriacarono di nettare, perdettero il gusto della pura verità, e separarono l’amor del piacere dall’amore dell’ordine. Le pastorelle specchiaronsi nelle fonti, e divenute idolatre della propria bellezza non si occuparono che di sé sole. L’amore abbandonò la terra, e con amore disparvero tutte le celesti Divinità. Gli dei Silvani, le Napee e le Naiadi, in satiri, in baccanti ed in sirene furono trasformati. Le virtù e le grazie non furono più la cosa medesima; e l’amor proprio, padre di tutti i vizi, generò la sensualità, sorgente di tutti i mari. La natura cangiò in questa sfera inferiore ad un tratto di forma. Il sole non ebbe più la stessa forza, né la sua luce lo stesso splendore. La terra crollò da ogni parte, e dagli aperti abissi inondata, si divise in mari, in isole e in continenti. I fertili monti divennero rupi scoscese, e le valli amene orribili precipizi, e dell’antico mondo sommerso non restarono che ruine. Le ali dell’anima furono tarpate, e il di lei sottile veicolo infranto. Gli spiriti precipitarono entro de’ corpi mortali, ed ivi sono soggetti a molte trasmigrazioni, fino a che sieno purificati delle lor colpe. Il corpo etereo imprigionato e sepolto in una tomba vivente, fu inviluppato in una grossolana corteccia che perpetuamente si cangia, e che appartiene solo per caso alla nostra sostanza. La origine immortale, il corpo incorruttibile, ed il sottile veicolo risiedono ora nell’anima, che serve di comunicazione fra il puro spirito e il corpo materiale, ed è occulto principio de’ movimenti e delle azioni del nostro scheletro vivente. Quindi è che al secolo d’oro successe quello di ferro, il quale durerà per lo spazio di dieci mille anni. Saturno intanto vive nascosto in un luogo inaccessibile, finché riprenderà un giorno le redini del suo impero, e ridonando allora all’universo il suo antico splendore, le anime tutte si riuniranno al loro principio. Questa, continuò Pitagora, è l’allegoria colla quale Orfeo ci diede a conoscere il primo stato dell’uomo, e la miseria in cui cadde in appresso. Il corpo mortale che c’involge, è il castigo delle nostre colpe, e la corruzione del nostro cuore è una chiara prova della nostra degradazione.

CiroI Principj di Zoroastro, di Ermete e di Orfeo sono, disse Ciro, per quanto osservo, la cosa stessa. Le loro allegorie contengono la verità più sublime né so comprendere la ragione, per cui i vostri sacerdoti cerchino di ridurre tutta la religione al solo culto esteriore. Essi non mi rappresentarono Giove, che come un legislatore il quale promette il suo nettare e la sua ambrosia non a quelli che possiedono le vere virtù, ma a’ coloro che prestano fede a certe opinioni, e che osservano alcuni riti, i quali non giovano né a rischiarare la mente, né a rendere il cuore più puro. La corruzione e l’avarizia de’ sacerdoti, rispose Pitagora, sono l’origine di questi mali. I ministri degli Dei, che furono istituiti per rendere gli uomini migliori, fanno un traffico vile del sacerdozio, e una vana pompa della religione. In tal guisa il volgo, che non intende il misterioso significato de’ sacri riti, diventa superstizioso, nell’atto in cui gli spiriti audaci si abbandonano alla empietà. Alcuni disprezzano ciò che l’antichità ha di più sacro; altri non ammettono la necessità di un culto esteriore, ed avvi perfino chi osa accusare la eterna sapienza a cagione de’ mali e delle colpe che succedono quaggiù. Anassimandro e la temeraria sua setta spargono per tutta la Grecia, e sostengono che Dio e la Natura sono la cosa stessa, e ognuno senza rispettare le antiche dottrine forma a suo capriccio un sistema.

CiroAllorché Ciro udì pronunciare il nome di Anassimandro, parlò in tal guisa: essendomi nota l’origine delle vostre disgrazie e del vostro esilio, bramo vivamente di sapere le circostanze delle vostre contese coi filosofo di Mileto; ditemi con quali armi combatteste la sua dottrina; ciò potrà forse dalle perniciose sue massime preservarmi; io conobbi un tempo in Ecbatana molti magi che tenevano il linguaggio stesso di Anassimandro. Ritornato in Samo, disse Pitagora, dopo i lunghi miei viaggi, trovai che Anassimandro, avanzato molto in età, aveva da per tutto sparsa la sua empia dottrina e che la gioventù l’aveva adottata. Per rimediare a tanto disordine presi a combattere i principj di Anassimandro; ed avendolo citato dinanzi al tribunale de’ pontefici nel tempio di Apollo, ove erano il re e tutto il popolo radunati, cercò egli per sua difesa di mettere in odiosa vista la mia dottrina, di dare una falsa e maligna interpretazione alle mie parole, e di rendermi sospetto di quella stessa empietà di cui egli era reo. Alzatomi allora in piedi, così favellai:

CiroRe, immagine del sommo Giove, sacerdote di Apollo, e voi cittadini di Samo uditemi, e siate i giudici della mia innocenza. Io scorsi tutte le nazioni dell’universo per apprendere la sapienza, che si trova nella sola tradizione degli antichi; e conobbi che fino dall’origine del mondo gli uomini non adorarono che un solo eterno Principio, e che tutti gli Dei della Grecia altro non sono che differenti nomi, i quali rappresentano gli attributi della Divinità, o le proprietà della natura, che n’è l’immagine. Tutto ciò che possiamo comprendere della suprema Essenza, si affaccia alla nostra mente sotto le tre forme di bontà, di sapienza, e di potere. Gli orientali danno a queste sue forme il nome di Oromaze, di Mitra e di Mitras; gli Egizj quello di Osiride, d’Iside e di Oro; i Tracci quello di Urano, di Urania e di Amore; i Tirii quello di Belo, di Venere e di Tamuz; e li Greci finalmente quello di Giove, di Minerva e di Apollo. Noi rappresentiamo queste tre forme della Divinità talvolta per le parti principali della natura, come sono il sole, la luna e la terra, e le denominiamo Febo, Febe e Pane; ora per gli elementi del fuoco, dell’aria e dell’acqua, e le chiamiamo Vulcano, Giunone e Nettuno; talora per la feconda virtù che produce il vino, le biade ed i frutti, e le diamo il nome di Bacco, di Cerere, di Vertumno; ed altre volte per la giustizia che esercitano nelle regioni infernali, e sono co’ nomi di Plutone, di Proserpina e di Minosse da noi distinte. Oltre ciò la prima forma della Divinità, come quella che fu innanzi al principio di tutte le cose, è per la sua eternità rappresentata, e si chiama Cielo, Crono e Saturno. La seconda forma, come quella che comprende il principio di tutte le cose, è espressa per la sua fecondità, e se gli dà il nome di Rea, di Vesta e di Cibele. La terza forma, come quella che governa il mondo, viene figurata per la sua autorità, e si chiama Marte, come l’arbitro della guerra, Mercurio, come ambasciatore del sommo Giove, ed Ercole, come un eroe che purgò il mondo d@ mostri che lo infestavano. In tal modo noi rappresentiamo i tre attributi della Divinità, la quale comprende tutta la sua natura nell’original Padre, ch’è l’autore di tutte le cose, nella immortal Vergine ch’è la madre della natura, e nel figliuolo di Giove, che da questi due principi deriva. Tutti questi nomi però non significano che un solo e un medesimo potere il quale trasse dal nulla tutte le cose. Gli uomini avendo in appresso confuso l’opera coll’artefice, la copia coll’originale, e l’ombra colla sostanza, abbandonarono le prime dottrine, dimenticarono il significato delle nostre allegorie e si appigliarono ai segni esteriori senza cercar di conoscerne il vero senso. Questa è l’origine degl’infiniti errori che regnano oggidì in tutta la Grecia, e che hanno resa spregevole la religione col degradarla. Io trovo in tutte le nazioni costante questo principio, che gli uomini de’ tempi nostri sono diversi assai da quelli, che vivevano nel secolo d’oro, ch’essi si sono di molto avviliti, e che la religione è il solo mezzo capace di rendere all’anima la sua originaria grandezza, di accrescere di nuovo le sue ali, e d’innalzarla all’eteree regioni dalle quali è caduta. Prima conviene divenire uomini col mezzo delle sociali e civili vistala e poscia rassomigliare agli Dei per quell’amore della sovrana bellezza, dell’ordine, e della perfezione che sa amare per se medesima la virtù. Questo è il solo culto degno degl’immortali, e questi sono i miei precetti.

CiroPoiché io ebbi terminato di favellare, Anassimandro si alzò in mezzo dell’adunanza; Pitagora, ci disse, colle sue sottigliezze distrugge la religione. Il suo amore dell’Ordine è una fantastica idea. Consultate la natura, penetrate ne’ più segreti nascondigli del cuore umano, interrogate gli uomini di qualunque nazione, e troverete che l’amor proprio è il principio di tutte le nostre azioni, di tutti gli affetti nostri e di tutte le nostre virtù. Pitagora si perde in astratti ragionamenti; io mi ristringo alla sola natura, e trovo in questa tutti i precetti della mia dottrina autenticati dal sentimento di tutti i cuori, ch’è di qualunque ragionamento più breve e il più convincente.

CiroAnassimandro, io soggiunsi, sostituisce le sregolate passioni ai sentimenti sublimi, e stabilisce per regola di ciò che gli uomini dovrebbero fare, tutto quello che fanno comunemente; ma gli errori dell’umana natura indebolita e accecata dalle passioni non sono la norma della natura illuminata e resa forte dalla ragione sovrana. Anassimandro arditamente asserisce, ma nulla prova: tale non è il mio metodo di ragionare, e le mie prove evidenti sono queste. Il volere sovrano del sommo Giove deve essere la regola generale della nostra volontà. Egli ama più o meno gli esseri tutti a misura che a lui somigliano, e questa somiglianza è quella che costituisce la verità, la bellezza e la bontà di ciascuna intelligenza. Il padre degli uomini e degli Dei ama se stesso come il sovrano bene, ed ama le altre cose tutte come derivanti da lui : noi dobbiamo seguire questo principio. Conviene che l’amor proprio sia regolato, e che sia effetto non causa del nostro amore per il bene supremo; come l’amore dell’infinito grande dev’esser la base dell’amore dell’infinito piccolo, e l’amore dell’originale la causa motrice dell’amor dell’immagine. Questa è l’eterna legge, questo è l’ordine costante, e della bellezza sovrana quest’è l’amore.

CiroAnassimandro interrompendomi con un disdegnoso sorriso disse: Pitagora v’inganna, o Samj, con parole che non hanno alcun senso, con immagini astratte che alla vita sociale non servono, e con invenzioni fantastiche cavate nell’empia mente de’ frivoli sofisti, che consumano il tempo in vane ricerche. Quale è questa eterna legge? quale quest’ordine che a lui si uniforma? quale questo amor finalmente della sovrana bellezza, con cui cerca di continuo abbagliarvi? Fate ch’egli si spieghi più chiaramente, e vedrete svanire tutti i suoi pensamenti divini.

CiroLa legge, io soggiunsi, è l’intelligenza che produce tutte le cose, la sovrana ragione del sommo Giove, la divina Minerva, che dal di lui capo esce fuori. L’ordine a quella legge uniforme è stabilito sopra i differenti gradi di realtà, co’ quali lo spirito creatore dell’universo contrassegna le sue opere e sopra le costanti somiglianze e le differenze essenziali che fra di esse vi sono. L’amore poi uniforme a quest’ordine, sta nel preferire non solo in tutti i generi, ma in molte ed individue spezie ancora fra gli ottimi e fra i perfetti, il più ottimo e il più perfetto. La sovrana bellezza finalmente non somiglia ad alcuna delle cose che vediamo sulla terra o ne’ cieli; né avvi cosa alcuna di bello, se non in quanto partecipa delle bellezze di questa. Qualunque altra bellezza è soggetta a variazioni, e può cangiare e perire; ma questa è in ogni tempo e in ogni luogo la stessa; e considerando noi i differenti gradi della confinata, instabile e passeggera bellezza, e portando al di là di questa i nostri pensieri, arriviamo finalmente a quella bellezza suprema, che senza colori, senza figura e senza umani attributi è semplice, pura, uniforme e costante. Anassimandro sostiene, che tale dottrina è uria fantastica idea e una frivola sottigliezza, che alla vita sociale non giova; ma tutti i filosofi e tutti i legislatori hanno diversamente pensato. Ermete, Orfeo e Minosse stabilirono per base fondamentale de ’loro principi che l’uomo deve preferire il pubblico bene al suo privato interesse per amore della giustizia della perfezione e della bontà. Questo è il principio per cui Codro sagrificò la sua corona non solo, ma la sua vita medesima; ed egli per uniformarsi a questo ordine, anzi che pensare alla propria felicità, si dedicò volontario alla morte, ne fece di sé conto alcuno, perché l’amore dell’ordine così voleva. Qualunque cittadino si crederebbe a poco a poco un essere indipendente, e creato sol per se stesso, se non si potesse amare cosa alcuna, quando non fosse del nostro vantaggio; e gli eroici sentimenti e le sublimi virtù si renderebbero nomi vani, se al ben generale non si dovesse l’interesse privato sacrificare. Inoltre ben presto diverrebbero tante le colpe segrete; e ognuno rinuncerebbe alla virtù, se non fosse pregevole per se stessa, allora quando potesse alla pubblica vista occultarsi. In tal guisa tolto da una parte il freno del timore, e approvato dall’altra l’oggetto di un particolare interesse, gli uomini si abbandoneranno senza rimorso a qualunque delitto, ed ogni società sarà ben presto distrutta. Sia dunque che si consideri la politica o la religione, esse appoggiano egualmente la mia dottrina.

CiroPoiché Anassimandro ebbe udito il mio ragionare, così rispose: Pitagora non conosce l’umana natura. Il desiderio della felicità è quello che forma l’essenza della volontà; e il piacere, alla cui forza attrattiva non si può resistere, è la sovrana legge della mortale e immortale natura, e il solo principio che agisce sul cuore umano.

CiroNoi amiamo sempre con piacere, soggiunsi, ma non sempre amiamo per il piacere; e come il diletto che nasce dall’intelligenza del vero, non è la causa per cui siamo paghi della verità, così il piacere che dall’ordine ne deriva, non è quello che ci fa amar la giustizia. Ciò che nell’uno e nell’altro caso determina la volontà, si è il conoscere le costanti relazioni e l’essenziali differenze che gli esseri hanno fra loro. Verità si è il discernere tali relazioni e tali differenze; e l’operare a norma di quelle è virtù. Noi possiamo esser giusti per il bene che da ciò ci deriva, ma non possiamo amar la giustizia che per se stessa, perché è propriamente l’oggetto del nostro amore. Come sarebbe il più ingiusto di tutti gli uomini quegli, che commettendo ogni sorta di colpe volesse essere creduto giusto, e godere ad un tempo stesso della fama di virtuoso, e de’ suoi viziosi piaceri; cosi al contrario il più giusto sarà quegli, che amando la giustizia per se medesima e non per la fama, e per il piacer che ne acquista, soffrirà di essere considerato ingiusto nell’atto di praticarla; e non temendo la ignominia, la miseria e i più atroci tormenti, resterà costante nell’amarla, non perché sia dilettevole, ma perché è giusto di farlo. Quindi è che gli Dei fanno il bene per il solo amore dei bene. L’anima ch’è una immagine della loro sostanza può dunque imitarli, e l’intelligenza dei vero può agire sopra di essa con la forza stessa della sensazion del piacere.

CiroMa giunta l’età di ferro, gli uomini divennero così ciechi, che più non intesero questo sublime amore della virtù. Gli stessi filosofi non giungono a questa perfezione che tardi, e la sapienza purificando il cuore umano, conviene che si adatti alla debole ed imperfetta nostra natura. La divina Temi a primo tratto c’inebria colle delizie celesti per bilanciare in noi il peso de’ piaceri terrestri. A misura che l’anima si allontana dagli oggetti esteriori, il di lei amore si solleva, e divien più nobile e più puro. Ella entra profondamente in se stessa, e tutte le sue forze in un solo punto rifinendo si concentra nella sua incorporea natura; ella s’interna allora per tutte le vie tortuose del cuore, e scoprendo l’enormi colpe del suo amor proprio, soffre gravissime pene per espiarle; ella esce finalmente fuori di se medesima, s’innalza sopra se stessa, e separandosi da qualunque cosa terrena, può unirsi alla costante Bellezza, e contemplarla con quella sola vista con cui può esser veduta; ed è quello il momento, in cui si mostra adorna delle virtù medesime, non della loro ombra, e diventa immortale e cara a Dio. Tale è la legge immutabile di Temi. Le umane virtù si ottengono per la via del piacere, ma la immortalità colle pene soltanto, e con ispogliarsi di qualunque cosa che in noi si trovi terrestre e mortale. Ecco la causa per cui nelle dodici sue fatiche, e in tutte le sue virtuose ed eroiche imprese trovò Ercole un piacere perfetto; ma egli non divenne immortale, senza prima soffrire le purganti fiamme di Temi, che ci sono rappresentate da’ nostri poeti nella funebre catasta sopra il monte Ceta innalzata. Queste consumarono l’avvelenata veste del Centauro, del mostro Tifone e del cattivo Principio, di cui si spogliò questo figlio di Giove per offrirci un esempio di perfetta virtù. Rallegrossi l’intrepido eroe, veggendo distruggersi da quelle fiamme la porzione mortale, di cui Alcmena sua madre lo avea vestito; e la vista dell’ordine immutabile lo rapì e lo trasse così fuor di sé, che non poté volgere per un momento il pensiero alla sua stessa felicità.

CiroAnassimandro si alzò furibondo a tai detti, ed esclamò: Pitagora, o Samj, non conosce la storia degli Dei. Egli dice, che ad essi dobbiamo rassomigliare: dunque per imitarli conviene amare il piacere. Gli Dei nuotano fra le delizie del cielo e discendono quaggiù soltanto per ricrearsi colle terrestri Divinità. Giove stesso ce ne porge l’esempio. Pitagora cerca con arte di generare nell’animo mostro una brutale indifferenza per il celeste convito, di farvi disprezzare il nettare e l’ambrosia, e di distruggere in voi la brama insuperabile della felicità che per legge naturale esiste in tutte le intelligenze. Io vi feci osservare le conseguenze orribili del suo sistema; ora guardatevi da’ suoi falsi ragionamenti.

CiroLa giustizia, tranquillamente io soggiunsi, è per se stessa degna di amore. Se noi l’amiamo soltanto per l’utile che ci procura, questa non e bontà, ma politica, è la maggiore ingiustizia che commetter si possa e il bramare la mensa celeste per solo nostro diletto, questo non è amare il Bene sovrano, egli è un avvilirlo, un farlo servire al nostro interesse. Ecco la ragione per cui caddero le anime da quel posto sublime che aveano in cielo. Esse apprezzarono l’ambrosia e il nettare più che il vero, e separarono l’amor del piacere dall’amore dell’ordine. Amare la sovrana Bellezza soltanto perché ella è benefica, egli è un amarla per la limitata partecipazion de’ suoi doni, per quello ch’ella ci dà, non per quello ch’è in se medesima; egli è fin separare la suprema bontà dalla suprema giustizia. Amare all’incontro l’immutabile Bellezza per la sua perfezione, egli è un amarla per l’infinito suo tutto, per quello che di lei conosciamo, e non per quello che ne sentiamo egli e finalmente amare senza misura un Essere ch’è illimitato, e questo è quell’amor che ci fa grandi, ci solleva e rende la nostra anima immortale ed immensa. Io dunque con tutti gli antichi sostengo, che non dobbiamo bramare né riguardare la mensa celeste, se non come uno stato in cui, uniti alla sovrana Bellezza, saremo nella sua immagine trasformati e resi nel suo amore perfetti. Non è forse il cielo egualmente l’oggetto delle nostre brame, se desideriamo salirvi per un fine degno de’ Numi? Forse gli amiamo meno, preferendo al nettare della mensa celeste la loro amicizia?

Salvatevi, o Samj ! Anassimandro non solo cerca di avviluppare le vostre menti, ma altresì di corrompere i vostri costumi, e seguendo troppo letteralmente il senso della vostra mitologia, egli v’inganna. Gli Dei non sono soggetti alle umane debolezze, né discendono essi quaggiù per contentare le loro passioni. Allorché la saggia antichità ci parla degli amori di Giove e delle altre Divinità, ella non fa che esporci sotto allegorici ed ingegnosi racconti il puro commercio ch’ebbero nel secolo d’oro gli Dei co’ mortali. I vostri filosofi ci rappresentano sempre la virtù come una forza divina che discende dal cielo e le Divinità come protettrici custodi che infondono luce e forza, per farci conoscere che l’eroiche virtù non possono derivare che da gli Dei; ma i poeti, i quali altro non cercano che di allettare e di colpire la immaginazione, accumulando maraviglie difformarono colle loro finzioni la vostra mitologia.

CiroAnassimandro allora con simulato zelo esclamò: E potrete soffrire, o Samj, che la vostra religione sia in cotal modo rovesciata, che si cangino in allegorie i suoi misteri, che si bestemmi contro i sacri libri de’ vostri poeti, e che persino si neghino i fatti incontrastabili della tradizione? Pitagora rovescia i vostri altari, i vostri templi e il vostro sacerdozio; e col pretesto di levare la superstizione dal mondo, all’empietà vi conduce. Un confuso mormorio si suscitò allora d’improvviso fra l’assemblea, e si divisero i pareri. La maggior parte de’ sacerdoti mi giudicò come un nemico della religione; e mi si diede il nome di empio. Comprendendo la profonda dissimulazione di Anassimandro, e il cieco zelo del popolo da’ di lui sofismi sedotto, non potei contenermi più oltre e gridai:

CiroRe, Pontefici, Samj, uditemi per l’ultima volta. Io mi guardai finora dallo scoprirvi gli occulti principj del mostruoso sistema di Anassimandro per non porre sotto un odioso aspetto la sua persona in faccia ad una pubblica adunanza, quantunque egli non abbia usato verso di me altrettanto riguardo. Rispettai sino a questo momento la canuta sua età; ma poiché scorgo l’abisso in cui egli cerca precipitarvi, non potrei senza tradire i Numi e la patria più a lungo tacere. Voi credete che Anassimandro sia un difensore zelante della religione, mentre col fatto tenta di annichilirla. Udite i principi ch’ei va spargendo, e che in segreto insegna a coloro che gli prestino orecchio. Nell’universo non avvi che moto e materia, e nel fecondo seno di una materia infinita tutto si produce con una eterna rivoluzione di forme. La distruzione delle uno dà esistenza alle altre, e la differente disposizione degli atomi è la sola, che cagiona la diversità degli spiriti; ma tutto si discioglie, e tutto dopo la morte s’immerge di nuovo nello stesso abisso. Secondo il principio di Anassimandro, ciò che ora è pietra, legno e metallo, si può cambiare non solo in acqua, in aria, ed in pura fiamma, ma anche in uno spirito ragionevole. Secondo lui i nostri frivoli timori scavarono gli abissi infernali; la nostra immaginazione creò i famosi fiumi che scorrono sul Tartaro tenebroso; la nostra superstizione popolò il cielo di Numi e di Semidei; e il nostro orgoglio ci fa credere, che assisi un giorno alla mensa celeste berremo con essi il nettare, e gusteremo l’ambrosia. Secondo lui la bontà e la perfidia, la virtù e il vizio, la giustizia e la ingiustizia sono soltanto nomi che noi diamo alle cose, secondo che ci allettano o ci disgustano. Secondo lui gli uomini nascono virtuosi o viziosi per la ragione stessa, che le tigri nascono feroci e mansueti gli agnelli. Secondo lui finalmente tutto è l’effetto di una invincibile fatalità; e intanto crediamo di vivere una volontà, in quanto che il piacere, occultandoci co’ suoi allettamenti quella forza a cui non possiamo resistere, ci fa parer nostra scelta ciò ch’è sola necessità. Egli è questo, o Samj l’orribile precipizio a cui tenta condurvi.

CiroMentre io parlava in cotal guisa, gli Dei si dichiararono in mio favore. Il sommo sacerdote di Dello, prima ch’io venissi con Anassimandro a contesa, era stato interrogato sopra la mia dottrina, ed ecco quella ch’ei mandò a’ sacerdoti di Samo:

Ciro"Le di lui risposte sono sempre conformi al volere del grande Apollo, ed ecco quella ch’ei mandò a sacerdoti di Samo: Voi accusate Pitagora di troppo amore per la suprema Bellezza, ed io condanno voi perché amate poco un vostro concittadino. Il Nume ch’io servo, ha in aborrimento tanto coloro che non aspirano alle delizie celesti, come quelli che le bramano solo per soddisfare alle loro passioni. I mortali hanno sovente bisogno di pensare all’ambrosia ed al nettare per gittare lungi da loro la incantata coppa di Circe che trasforma gli uomini in porci; ma quando ne’ mortali discende la dea Minerva, allora danno essi compimento alle grandi azioni per nobili fini, i puri piaceri le accompagnano, le circonda la gloria, la immortalità le segue, e la sola virtù n’è l’oggetto".

CiroTerminato aveano appena di leggere questa risposta del pontefice, quando parve che una divina voce uscita dalla parte più remota del tempio così dicesse. "Gli Dei fanno il bene per il solo amore del bene; voi non potete più degnamente onorarli che coll’imitarli". Li sacerdoti ed il popolo colpiti dal meraviglioso, che non lo sarebbero stati dal vero, cangiarono parere e meco si unirono. Anassimandro se ne avvide, e persuaso ch’io avessi corrotto i sacerdoti per sedurre il popolo, nascose nuovamente sotto la ipocrisia il suo divisamento, e si disse: L’oracolo ha parlato, ed io deggio tacere. Il mio cuore è mosso, ma il mio intelletto non è convinto; io credo, ma non avendo lume che basti per discernere il vero, bramo di favellare con Pitagora da solo a solo per essere da’ suoi ragionamenti ammaestrato. Intenerito dall’espressioni di Anassimandro, che io credetti sincere, lagrimando per la gioia lo strinsi al mio seno alla presenza del re e de’ pontefici, e quindi alla mia abitazione il condussi. Quell’empio infelice, immaginando che niuno esser potesse sensato senza pensare con lui, credeva che il mio zelo per la religione fosse finto, e posto da me in opra soltanto per ingannare il popolo, e farmi padrone della sua volontà. Poichè dunque ci siamo trovati soli, cangiò linguaggio, e mi parlò in tal guisa:

CiroLa nostra questione si ristrigne a sapere, se la Natura eterna operi con sapienza e volere, o se prenda tutte le forme per una cieca necessità. Il filosofo non deve lasciarsi sedurre da’ pregiudizj del volgo, ma credere allora soltanto che sia da una perfetta evidenza convinto. Io non ragiono che sopra quello che vedo, ed altro in tutta la natura non veggo che una immensa materia, ed una forza infinita. Eterna è quest’attiva materia, ed una forza onnipossente nell’eternità del tempo deve imprimere necessariamente ad una immensa materia qualunque forma. Altre ne ebbe un tempo da quelle che ora vediamo, ed altre un giorno ne prenderà. Tutto cambiò, tutto cambia, tutto avrà cambiamento, e questo cambiamento non solo è bastante per la esistenza di questo mondo ma per quella d’infiniti altri che non sono a’ nostri sensi palesi.

CiroIl vostro ragionare, io risposi, è un sofisma, e non una prova. Se voi non trovate in tutta la natura che una forza infinita, ed una immensa materia, in ciò son d’accordo; ma dobbiamo conchiuder per questo, che la forza infinita sia una proprietà della materia? La materia, voi aggiugnete, è eterna; ella può esserlo, perché la infinita forza sempre attiva può in ogni tempo produrla; ma come potete stabilire da questo, ch’ella sia la sola esistente sostanza? Vi accorderò ancora che un’attiva forza onnipossente possa dare in un tempo infinito qualunque forma ad una immensa materia; ma sarà questa una prova che una tal forza operi senza disegno e per una cieca necessità? Quand’anche io adottassi i vostri principi, non ammetterò mai le conseguenze che ne cavate, e che io trovo per le seguenti ragioni del tutto erronee.

CiroL’idea che abbiamo della materia non comprende in sé quella di una forza attiva. Ella non cessa mai di essere materia quand’anche stia in un perfetto riposo; né ella può restituire il moto a se stessa, se l’abbia una volta perduto. Conchiudo pertanto che non è attiva per se medesima, e che la forza infinita non è per conseguenza una sua proprietà. Inoltre io trovo in me, e in molti esseri che mi circondano. un principio ragionatore, il quale sente, pensa, confronta e giudica. Il moto altro non fa che cambiare il luogo o la figura de’ corpi; ed è perciò assurdo il supporre, che una materia senza pensiero e senza sentimento possa col cambiare di figura o di luogo divenir sensibile e intelligente. Tra queste idee non vi ha connessione; e quantunque sia vero che la vivacità de’ nostri sentimenti dipende spesse volte dal movimento de’ nostri umori, ciò altro non prova, se non che lo spirito e il corpo possono stare uniti, ma che sieno la cosa stessa, non mai. Quindi io conchiudo esservi oltre la materia un’altra sostanza in natura, e che in conseguenza può darsi una intelligenza sovrana di gran lunga superiore alla vostra, alla mia e a quella di tutti gli uomini. Per comprendere se una tale intelligenza vi sia, io considero prima tutte le maraviglie dell’universo; osservo la immutabilità e l’ordine delle sue leggi; la fecondità e la varietà delle sue produzioni; l’unione e l’armonia delle sue parti, la forma degli animali, la struttura delle piante, la disposizione degli elementi, la rivoluzione de’ corpi celesti, e non mi resta più dubbio, che quanto trovo in natura, non sia l’opera di una intelligenza sovrana. Quindi tiro un velo sopra le cose tutte che mi circondario; le considero puramente come illusioni e fantasmi; chiudo gli occhi, turo l’orecchio, e rientro in me stesso per considerare questo principio ragionatore, ch’io conobbi non essere materiale, che può sussistere, quand’anche i corpi tutti sieno distrutti, e che senza mostrersi egli stesso, mi fa vedere tutti gli oggetti: e poiché non può darsi una serie infinita di effetti senza una causa, necessariamente ne viene che intelligente deve esser colui che creò questo intelligente principio, e concludo pertanto che la forza infinita, che voi riconoscete nella natura, è una intelligenza sovrana. Quando per questa via torno in me stesso vedo di nuovo il gran Giove, che mi voleste nascondere. In quel momento io mi trovo solo con lui; egli è a me sufficiente; egli agisce continuamente sopra di me; egli è la causa di tutti i miei pensieri e di tutti i miei sentimenti; e quantunque in quel punto diviso da tutta la natura io sia solo con lui, egli può rappresentarmi infiniti mondi. Terra, aria, cielo, pianeti, stelle, natura tutta allora io più non vi miro: spariste alla mia vista, ombre vane, imperfette immagini, difformate pitture. Io non veggo che la origine vostra e la vostra causa; in quella io sono assorto, in quella io mi perdo, e per trovarmi convinto della sua esistenza non ho bisogno che di sentire la mia.

Io mi sovvengo, disse allora Ciro, che da Zoroastro mi furono spiegate tutte queste verità. Lo spirito può restare sospeso e indeterminato quando non si dia che un’occhiata superficiale alle maraviglie della natura ma allorché si esamina ogni circostanza, si entra Del santuario della natura, se ne considerano profondamente gli arcani, le leggi e gli effetti, allorché conosciamo bene noi stessi, e confrontiamo i sentimenti nostri con tutto quello che esteriormente vediamo, cessa ogni dubbio, né so comprendere come Anassimandro abbia potuto opporsi alla forza de’ vostri argomenti.

CiroEgli, continuò Pitagora, così mi rispose: Voi accortamente sfuggite sempre la mia questione, e il vostro ragionamento, quantunque degno di molta lode, non è fondato sopra solidi principi. Io vi accordo che non può darsi una serie eterna di effetti senza una prima causa. Questo sarebbe lo stesso che il supporre una infinita catena sospesa nell’aria, o un infinito peso senza un appoggio. Accordo ancora che la idea della materia non contiene quella della forza attiva, come la idea dell’attiva forza non abbraccia nulla della sapienza, perché i differenti attributi dell’una, e la essenza medesima esser possono separatamente compresi. Concedo finalmente che i corpi per cambiare di figura e di luogo non diventano intelligenti; ma voi date alla materia quelle proprietà che non ha. La materia e la estensione sono la cosa stessa. Voi sapete che la estensione non ha né colore, né odore, né sapore; ed io aggiungo ch’ella non ha né confini determinati, né parti distinte, né movimenti reali. Tutte queste qualità sono puramente idee, o percezioni dell’anima prodotte dall’azione di una immensa estensione, che sotto differenti forme successivamente si mostra. Da questo principio ecco la vera dottrina ch’io ne ricavo. Noi non possiamo allontanare dal nostro pensiero le idee dell’eterno, dell’immenso e dell’infinito, poiché queste da per tutto a noi si affacciano, né senza di esse può alcuna cosa spiegarsi. Queste tre proprietà dunque sono gli attributi di un qualche Ente eterno, immenso e assolutamente infinito. Nessuna altra sostanza vi può essere fuori che lui; egli è solo, egli è tutto, egli è l’ente universale, esteso e intellettuale. Quello che costituisce la diversità degli enti non è alcuna reale diversità della sostanza, ma la differenza della forma. La eterna natura opera sempre in se stessa, da se stessa, e per se stessa secondo il suo infinito potere, e quindi necessariamente produce qualunque forma né questo infinito potere viene regolato o ristretto da quelle leggi elle co’ nomi di sapienza, di bontà e di giustizia sono da voi distinte; poiché queste agli enti finiti convengono, all’infinito non mai.

CiroSe voi sosteneste soltanto, io risposi, che tutte l’essenze non sono che forme diverse della essenza Divina, che le anime nostre sono una parte dell’anima del mondo, e che i nostri corpi sono una parte della sua immensa estensione, voi non sareste un Ateo, ma rimarreste nella stravagante opinione di molti altri filosofi, ch’ebbero un vero aborrimento per l’empietà. Credono essi come voi fate, che in tutta la natura non esista che una sola sostanza, e che l’universo sia una emanazione della essenza Divina, o una estensione di essa; ma ammettono ancora che vi è uno Spirito infinito, che presiede a tutti gli spiriti, una sovrana sapienza che governa il mondo, e una suprema bontà, che ama tutte le cose create, né mai pensarono, come pensate voi, che una sola sostanza operi senza intelligenza o consiglio, e senza conoscenza o riguardo alle costanti relazioni, e alle differenze essenziali che hanno gli enti fra loro. Ecco in che consiste il vostro ateismo; quali argomenti ci offrite per provarlo? L’ammassare proposizioni, il supporle, e arditamente asserirle è forse fin mezzo bastante di provare e di persuadere?

CiroTutto il mio sistema, riprese egli a dire con ferma audacia, è fondato sopra questo unico principio, che in natura non si dà che una sola sostanza. Ciò dimostrato, ne viene il resto per una necessaria inevitabile conseguenza; e che esista questo grande principio, io lo provo così. Allora quando l’Ente eterno crea nuove sostanze, o dà egli a queste sostanze una qualche cosa, o non dà loro cosa alcuna. Se nulla dà loro, egli nulla produrrà, e se dà loro una porzione della stessa sua essenza, egli non produrrà in tal caso una nuova sostanza, ma soltanto una nuova forma. Questa è dimostrazione; e, purché l’unità della sostanza non sia distrutta, ch’ella si chiami anima o corpo, spirito o materia, estensione intelligibile o estensione intelligente, a me poco importa.

CiroAllorché il sommo Giove, io dissi, crea un ente, egli non lo trae già dal nulla, ma da un soggetto, che contiene in sé una qualche essenza reale; né egli divide una porzione della sua essenza per farne una separata sostanza, ma dà l’esistenza ad alcuna cosa che non l’aveva da prima. L’esistenza di una nuova sostanza non è più difficile a comprendersi che quella di una nuova forma, poiché nell’uno e nell’altro caso avvi una nuova real produzione; né voi negar mi potete una forza creatrice senza negare nel tempo stesso, e per lo stesso principio tutta l’attiva forza. In tal modo la vostra supposta eterna natura si riduce ad una massa informe, o ad uno spazio infinito, senz’azione o potere, senza sapienza e bontà; e quand’anche vi accordassi contro ogni evidenza e ragione, ch’ella opera per la necessità stessa per cui esiste, da questa gratuita mia concessione non raccogliereste altro frutto, se non quello d’immergervi in nuovi abissi di assurde contraddizioni più orribili ancora del primo. Voi certamente mi dovete concedere, che si danno in natura alcuni enti che soffrono, ed altri no; che si trovano delle intelligenze prive di sapere e delle intelligenti sostanze; che alcune di queste negano, altre affermano, e molte sono in ogni cosa dubbiose; e che finalmente vi sono delle intelligenze le quali amano ed odiano gli oggetti stessi, e che cangiano sovente di pensieri, di sentimenti e di affetti. Come si può dunque comprendere che la medesima immutabile, immensa, infinita sostanza sia nel tempo stesso intelligente e ignorante, felice e sventurata, amica e nemica della sua stessa natura? Come accorderete voi una tale unione mostruosa di forme varie, circoscritte da’ limiti, capricciose e differenti fra loro, cogli attributi che assegnate all’eterna natura? Tormentate pure l’ingegno vostro con falsi e troppo studiati ragionamenti, perdetevi nel tessere una sottile tela di sofismi, avviluppatevi pure in essa, e insieme con voi gli spiriti superficiali ed incerti, ch’io vi chiamerò a riflettere attentamente sopra le conseguenze del sistema; e sono certo che ne avrete orrore e vergogna. Qual causa può mai condurvi a preferire al sistema di una saggia intelligenza, quello di una cieca natura? Basta che risalite ai primi principi; basta che facciate uso di quella esattezza con cui vi siete per l’addietro distinto; e troverete che l’Ente infinito della cui esistenza siam d’accordo del pari, non è un Ente universale, ma un Ente superiore diverso dagli altri; ch’egli creò nuove sostanze, come nuove forme produsse; che conosce se stesso e tutte le cose da lui create; che ama essenzialmente se stesso, e tutti gli altri esseri in proporzione della reale essenza che loro diede; ch’egli è in conseguenza un Ente supremo, possente, saggio e buono; che può esistere da per tutto senza estensione di parti, come conosce ogni cosa senza successione d’idee; che la infinità non è la sua immensità, come il tempo infinito non è la sua eternità; che lo spazio non è altro che la forma, con cui esistono i corpi in lui, come il tempo non è che la forma in cui crea gli esseri con lui esistenti; e che finalmente i vari e finiti esseri non sono forme differenti della sua sostanza, ma liberi effetti del suo potere. Esaminata, Anassimandro, che abbiate geometricamente questa catena di conseguenze dedotte dalla idea di un Ente eterno, immenso, infinito; disceso che siate dalla prima all’ultima, e dall’ultima risalito alla prima, vedrete che sono tutte legate fra loro, e troverete ad ogni passo nuovi raggi di luce, che mandano, uniti che sieno, una chiarezza perfetta.

CiroTerminato ch’ebbi di ragionare, Anassimandro tentò per tre volte di oppormisi, e invano cercò per tre volte di riordinare le confuse sue idee. Finalmente raccolta tutta la forza del suo intelletto, così mi rispose: L’universo è pieno d’imperfezioni e di vizi. Io veggo da per tutto enti infelici e malvagi, né so comprendere come possano cominciare, ed esistere miserie e colpe sotto l’impero di un Ente supremo, buono, saggio e potente. S’egli fosse saggio, avrebbe dovuto prevederle; se potente, impedirle; se buono, rimuoverle. Nel vostro sistema io trovo dunque una manifesta contraddizione, e voi siete nella necessità o di negarmi che vi sieno miserie e colpe nell’universo, o che sia questo da una sapienza e bontà sovrana governato.

CiroSceglierete voi dunque, io risposi, ciò che vedete chiaramente, solo perché non vedete più oltre? Il più piccolo lume basta per indurci a credere; ma il buio più fitto non è una ragione bastante per indurci a negare Il lume dell’intelletto è troppo debole sul cominciare della vita umana per farei conoscere con una perfetta chiarezza la verità. Voi negate che vi sia una potenza creatrice, perché non comprendete com’ella agisca; non ammettete una sapienza eterna, perché non conoscete le segrete ragioni del suo operare; e non volete riconoscere una bontà sovrana, perché non intendete, come possa sussistere il male sotto il suo impero. Che ragionamento, o Anassimandro, è mai questo! Una cosa non esiste, perché non è veduta da voi: ecco a che si riducono tutte le vostre opposizioni.

CiroVoi siete meco ingiusto, replicò Anassimandro, che cominciava a vacillare, e a cambiar linguaggio. Io non affermo, e non nego cosa alcuna, ma sono di tutto dubbioso, perché nulla veggo di certo, nulla di provato; e in tale oscurità mi trovo necessariamente fra mille dubbi sospeso. Non basta, o Pitagora, che una cosi sembri vera, perché lo sia; la mente che spesso è ingannata, può esserlo sempre, e questa sola possibilità basta per rendermi incerto di tutto.

CiroTal è, io soggiunsi, la natura del nostro intelletto. Noi non possiamo ricusare di rendere omaggio alla verità, quando chiaramente si mostra e siamo dall’altra parte costretti a venerarla con sommessione, anche senza conoscerla, poiché non è in nostra libertà il dubitarne. Questa impossibilità di dubitare, viene chiamata dagli uomini dimostrazione, persuasione, evidenza. L’intelletto umano non può oltrepassare questi limiti. Questo lume, che colpisce con pari forza qualunque intelletto, questo lume alla cui possanza cedono gli Sciti e gl’Indiani, i Barbari e i Greci, gli uomini e i Numi, altro non può esser dunque che un raggio di quella eterna Sapienza, che rischiara tutte le intelligenze e se il dubitare contro ogni ragione sarebbe pazzia, il mostrarsi dubbioso, quando l’evidenza distrugge qualunque incertezza, egli è un aggiugnere alla pazzia la miscredenza. Considerate a quale dilemma vi abbia portato un falso e troppo studiato ragionamento. Riconoscete la leggerezza del vostro spirito, e la debolezza dei vostri argomenti. Da principio avete cercato di provare che non si dà una Intelligenza sovrana; poiché vi feci conoscere che le vostre erudite dimostrazioni erano false supposizioni, vi siete abbandonato a dubitare di tutto, ed ora la vostra filosofia si ristrigne a distrugger la ragione, a disprezzare l’evidenza, a sostener finalmente che non vi sia regola alcuna per determinare le nostre opinioni. Inutile dunque il ragionare più a lungo con voi.

CiroTacqui ciò detto, aspettando di sentire ciò che egli fosse per rispondermi. Ma vedendo che se ne stava in un profondo silenzio così continuai: Io credo che dubitiate davvero; ma non comprendo se i vostri dubbi nascano da mancanza di lume, o dal timore di essere illuminato. Entrate Anassimandro in voi stesso, la verità si fa assai meglio sentire, che, comprendere. Ascoltate la natura; ella internamente vi parla, ella ben presto innalzerà la sua voce contro i sofismi, e il vostro cuore avido di quella felicità, il cui desiderio nasce con noi, smentirà il vostro spirito, che si rallegra colla speranza di una vicina annichilazione, contraria alla natura e alla ragione. Entrate, replico, in voi stesso, fate tacere la vostra immaginazione, non vi lasciate accecare dalle passioni, e troverete nel profondo dell’anima un ineffabile sentimento della Divinità, che dileguerà le vostre dubbiezze. Il vostro spirito e il vostro cuore, ascoltando questo interno sentimento, si accorderanno. La tranquillità dell’anima dipende da questo accordo, e in questa sola tranquillità si può sentire la voce della sapienza, che supplisce alla debolezza de’ nostri ragionamenti. Oh padre mio, mio caro padre, allora esclamai, dove siete? Io vi cerco in voi stesso, e non vi trovo. Dov’è quella mano divina, che mi guidò per l’addietro in tutti gl’immensi spazi, e m’insegnò di giugnere per mezzo di tutti i tempi fino alla eternità? Dove si ascose quel sublime, quel sottile, quell’estensivo intendimento? Quale l’oscurò mai nube di passioni? Qual densa nebbia d’inganni lo avvolse? Ciò detto, fissai gli occhi sopra di Anassimandro per vedere, se il mio ragionare e i miei sentimenti lo avessero mosso; ma egli anzi che darmi alcun segno di commozione, gettò sopra di me uno sguardo accompagnato da quel disdegnoso sorriso e da quell’apparente disprezzo, con cui sogliono le anime superbe coprire le loro debolezze e i loro torti.

CiroTerminato ch’ebbe Pitagora di ragionare, Ciro così disse: Voi unite ai sentimenti più teneri, le ragioni più forti. Sia che si esamini l’idea della prima causa, o la natura de’ suoi effetti; sia che si consideri la felicità dell’uomo o il bene sociale; sia finalmente che l’esperienza o la ragion si consulti, tutto tende a provare il vostro sistema. Per credere ciò che Anassimandro sostiene, convien supporre (il che sarebbe contro ogni ragione) che il moto sia una proprietà essenziale della materia, che la materia sia l’unica sostanza esistente, e che la forza infinita operi senza volontà, e senza conoscenza, malgrado tutti i contrassegni di sapienza che risplendono per l’universo. Io non so comprendere, come gli uomini possano stare dubbiosi fra questi due sistemi, poiché l’uno, incapace di farsi conoscere con chiarezza all’intelletto, e distruttore di ogni principio sociale, nega all’anima qualunque conforto, mentre l’altro pieno d’idee chiare e consolatrici, e creatore di gran sentimenti, è conforme a tutti i doveri della vita civile. Uno de’ due sistemi dev’esser vero: o l’Ente eterno è una cieca natura, o una saggia intelligenza; e poiché voi avete con evidenza provato, che falsa e assurda è la prima opinione, per necessaria conseguenza ne viene, che vera sia l’altra e fondata. Le vostre dimostrazioni hanno con una pura luce rischiarato il mio spirito; voi non avete però risposto all’obbiezioni di Anassimandro intorno l’origine e la possanza del male. Scioglietemi questo dubbio sì grande. Pitagora riferì allora tutte le varie opinioni de’ filosofi senza appagare però Ciro, che solamente fra gli Ebrei ha trovato la spiegazione di tanta difficoltà, ma quantunque il principe di Persia non restasse contento di quello che, gli aveva detto il filosofo di Samo sopra questo punto, non volle poi fargli sentire la debolezza delle sue prove, né fargli comprendere, che ne conosceva egli stesso l’insussistenza; abbandonata pertanto questa questione, lo pregò di narrargli il fine della sui disputa col filosofo di Mileto.

CiroEgli, disse Pitagora, si ritirò confuso e disperato, e giurò di perdermi. Il cuore di Anassimandro rassomigliava ad una debole vista, che dallo splendore del sole resta accecata. Una volta che l’errore siasi impadronito dell’intelletto, e giunga a corrompere il cuore umano, le prove, i sentimenti, i prodigi non giungono a scuoter l’anima e a colpirla. Poiché mi allontanai da Samo, seppi ch’egli cadde nella strana follia ch’io avea prevenute. Ostinato a non voler credere, se non a quello che si può provare con evidenza geometrica, egli è giunto non solo a dubitare delle verità più certe, ma a prestar fede altresì agli assurdi i più evidenti. Egli senza alcun allegorico senso, sostiene che quanto vede non è che un sogno; che gli uomini i quali gli stanno d’intorno, sono fantasmi; ch’egli medesimo è quegli che parla, e che risponde a se stesso, quando con essi favella; che il cielo, la terra, gli astri, gli elementi, le piante e gli alberi sono pure illusioni e che finalmente non avvi cosa alcuna di reale fuori che lui. Egli voleva da prima distrutta l’essenza Divina, e le sostituiva una cieca natura, ora distrutta questa stessa natura, prova ch’egli è il solo essere ch’esista nell’universo. In tal modo ebbe fine il ragionare di Pitagora con Ciro, il quale tornò a visitarlo il dì seguente per essere da lui istruito intorno alle leggi di Minosse.

CiroLa profonda pace, egli disse a Pitagora, di cui gode in questi giorni la Persia, mi dà agio di viaggiare. Io vado nelle regioni più rinomate per raccogliervi utili cognizioni. Passai per l’Egitto, e appresi le leggi e il governo di quell’impero. Scorsi tutta la Grecia per conoscere le differenti repubbliche fra le quali è divisa, e quelle particolarmente di Sparta e di Atene. Le antiche leggi dell’Egitto mi parvero ottime e fondate sopra principi naturali; la forma però di quel governo mi parve piena d’imperfezioni. Non eravi alcun freno per regolare il potere de’ re, né i Trenta avevano parte alcuna con essi nell’autorità suprema, ma erano soltanto interpreti delle leggi. Le conquiste e un potere assoluto distrussero questo impero. Io dubito che Atene dovrà perire per un opposto difetto. Il suo governo è troppo popolare e portato alla sedizione; le leggi di Solone sono buone, ma non ebbe egli potere bastante per dare una forma migliore ad un popolo, eccessivamente inclinato alla libertà, all’incontinenza e a’ piaceri. Licurgo rimediò ai mali che distrussero l’Egitto, e che manderanno Atene in rovina; ma le sue leggi sono troppo contrarie alla natura. L’uguaglianza de’ posti, e la comunanza de’ beni non possono a lungo sussistere. Dilatato che abbiano gli Spartani fra’ Greci l’impero, scuoteranno il giogo di queste leggi, le quali se raffrenano da una parte le passioni, le favoriscono troppo dall’altra, e mentre proscrivono la sensualità, autorizzano l’ambizione. Niuna dunque di queste tre forme di governo mi sembra perfetta; mi fu detto però che Minosse ne instituì per l’addietro una in quest’isola, che a tali difetti provvede.

CiroPitagora ammirò il discernimento del giovine principe, e lo condusse al tempio, dove in una cassetta d’oro le leggi di Minosse erano custodite. Queste contenevano tutto ciò che apparteneva alla religione, alla politica, alla morale e quanto poteva facilitare la conoscenza degli Dei, degli uomini e di noi stessi. Ciro trovò in quel sacro libro le migliori leggi dell’Egitto, di Sparta e di Atene, e comprese, che come Minosse avea approfittato delle cognizioni Egiziane, così Licurgo e Solone erano debitori al legislatore di Creta della parte migliore delle loro istituzioni. Il principe di Persia, approfittando di questo modello, formó in appresso quella maravigliosa e perfetta legislazione, che dopo la conquista dell’Asia stabilì nel suo impero.

CiroPitagora gli spiegò poscia la forma dell’antico governo di Creta, e dopo avergli fatto conoscere com’ella si opponesse egualmente all’avanzamento del dispotismo e dell’anarchia; ognuno crederebbe, ei soggiunse, che un governo tanto nelle sue parti perfetto avesse dovuto eternamente sussistere; pure al dì d’oggi ce ne rimane appena qualche vestigio. I successori di Minosse degenerarono a poco a poco da un tanto legislatore, e coll’essere soltanto custodi delle leggi, non giudicandosi grandi abbastanza, tentarono di sostituire alle medesime l’assoluta lor volontà. I Cretesi si opposero a tali cangiamenti, e nacquero quindi le discordie e le guerre civili. Nel mezzo di questi tumulti i re furono balzati dal trono, esiliati dallo stato ed uccisi, e alquanti usurpatori occuparono il regno. Costoro, per farsi benevola la moltitudine, abbassarono il potere dei grandi; i deputati del popolo s’impadronirono della sovrana autorità; la monarchia, caduta prima in disprezzo, fu finalmente abolita, e il governo divenne popolare. Ciro apprese da ciò, care la felicità di un impero non tanto dipende dalla saviezza delle sue leggi, quanto da quella de’ suoi sovrani.

CiroPoiché egli ebbe conversato più volte col saggio di Samo, si dispose a seguitare i suoi viaggi, e si congedò da lui dicendo : molto mi duole di vedervi abbandonato al capriccio del nemico destino. Quanto felice io sarei, se potessi vivere con voi nella Persia! Non vi offrirà que’ piaceri, o quelle ricchezze che sono agli altri uomini di allettamento, perché poco li curereste; né qualunque regio favore, che come uomo disingannato dalle umane grandezze con indifferente superiorità riguardate; ma in quella vece io vi offro ne’ miei stati libertà, pace e que’ piacevoli comodi, che i Numi accordano a coloro i quali amano la sapienza. Io sarei contento e felice, rispose Pitagora, di condurre i miei giorni in compagnia di Zoroastro, e dei magi sotto l’ombra del vostro impero; ma mi è forza di ubbidire agli oracoli di Apollo e alla sua volontà. Sorge in Italia un possente impero che sarà un giorno signore dell’universo. La forma del suo governo è somigliante a quella che Minosse stabilì in Creta, e l’inclinazione del popolo è guerriera al pari della Spartana. Il nobile amor della patria, il pregio della povertà personale coll’oggetto di accrescere il pubblico erario, il disprezzo per i piaceri e l’ardente zelo per la libertà ne rendono atti i cittadini alla conquista del mondo intero. Io devo portare colà la conoscenza delle leggi e de’ Numi. Io devo lasciarvi; ma sarete ognora alla mia memoria presente ma vi seguirà da per tutto il mio cuore. Voi dilaterete, o Ciro, le vostre conquiste, come dagli oracoli vi fu predetto. Possano gli Dei preservarvi dal pernicioso veleno dell’ambizione, quando sarete vestito della sovrana autorità! Possiate voi lungamente godere il piacer di regnare soltanto per rendere felici i mortali! Mi giugnerà la fama del vostro felice destino, ed io soventemente domanderò: la grandezza ha forse cangiato il cuore di Ciro? Ama egli ancor la virtù? Rispetta egli ancora, e teme gli Dei? Ora dobbiam separarci, ma ci riuniremo nel soggiorno de’ giusti. Io vi giugnerò prima di voi certamente, e colà attenderò la vostra anima. Quale non sarà la mia gioia al rivedervi dopo la morte fra gli ottimi re coronato da’ Numi di gloria immortale Addio, principe, addio. Ricordatevi di non far mai uso del vostro potere, che per far sentire gli effetti della vostra bontà.

CiroCiro non potendo rispondergli parola, tanto si sentì da’ detti del saggio Pitagora intenerito, lo abbracciò con rispettoso affetto, gli bagnò rivolto di lagrime, e da lui si divise. Pitagora partì per l’Italia, e Ciro imbarcatosi sopra un legno fenicio, veleggiò alla volta di Tiro. Allontanandosi dalle spiagge della Grecia e di Creta; questa è dunque, disse ad Araspe, quella nazione che mi fu dipinta come frivola e superficiale? Io vi ho trovato insigni filosofi, capitani esperimentati, saggi politici, uomini in ogni classe d’ingegno acuto e sottile.

CiroIo non posso apprezzare, rispose Araspe, né i loro talenti, né le loro scienze. Gli Egizj e i Caldei sono di gran lunga a’ Greci superiori. Licurgo, Solone, Talete e Pitagora appresero ogni cosa viaggiando fra gli Egizj e fra gli orientali; e quanto aggiunsero alla nostra filosofia non è, che una modificata variazione di quella. La dottrina di Talete è una serie di false supposizioni, e il suo fluido etereo un puro capriccio, e non una evidenza geometrica. Qual differenza fra la filosofia di Talete e quella del Fenicio Mosco? Oltre a ciò, io non trovo ne’ poeti e negli oratori Greci alcuna traccia di un genio originale e creatore; ma uno stile prolisso soltanto, degli ornamenti superflui e delle immagini che sembrano chiare solo per questo, perché sono leggere. I bei pensieri, le industriose frasi e le loro supposte delicatezze derivano dalla debolezza del loro intelletto, che si aggira intorno alla superficie degli oggetti, non potendo sollevarsi al sublime. In una parola, io non apprezzo ne’ Greci che la politezza del conversare, le qualità sociali, la inclinazione ai piaceri e il loro allegro carattere. Essi comprano il piacere a miglior prezzo delle altre nazioni.

CiroEgli è vero, rispose Ciro, che presso i Caldei, e presso gli Egizj si trovano delle idee sublimi e delle utili scoperte, ma la loro scienza profonda è sovente avvolta fra la oscurità. Eglino non sanno, a somiglianza de’ Greci, giugnere alla conoscenza delle verità ignote, col mezzo delle verità conosciute e comuni. L’ingegno di ben collocare ciascuna idea, di condurre a poco a poco lo spirito dalle verità più semplici alle verità più composte con precisione e chiarezza, è un segreto quasi sconosciuto a’ Caldei e agli Egizj, i quali si vantano di possedere un genio più originale delle altre nazioni. La vera scienza però è quella che addita all’uomo la estensione i limiti del suo spirito; e questa la dobbiamo a Talete, che colle sue opere e co’ suoi viaggi ne introdusse e ne sparse il gusto in oriente.

CiroQuale ingiustizia e quale ingratitudine ella è mai dunque di non fare altro uso delle sue grandi scoperte. che quello di sprezzarne l’autore, solo perché non ha ogni cosa scoperto? La sua filosofia non è esatta, egli è vero; ma Mosco, il gran Mosco egli stesso non ebbe forse bisogno di ricorrere ad un fluido etereo per spiegare il suo principio dell’attrazione? Io so che i Greci preferiscono le cognizioni piacevoli alle idee astratte, e le arti d’imitazione alle sottili ricerche, ma essi non hanno però in dispregio le scienze più sublimi, anzi vi riescono qualunque volta si appellano a tali studi. Troviamo noi forse in tutto l’oriente una storia di fisica somigliante a quella che Anassimene ci lasciò scritta? Non vi sono forse delle bellezze in Omero, nelle favole di Esopo, nelle satire di Archiloco, e nelle teatrali composizioni rappresentate in Atene coll’oggetto di porre in ridicolo il vizio e di renderlo odioso? Io ripeterò quello che dissi in altro tempo a Solone: i Greci hanno un più fino sapere delle altre nazioni, e la nostra poca sensibilità è quella che non ci lascia apprezzare abbastanza i pensieri delicati, i teneri sentimenti, e le grazie semplici e naturali de’ loro scrittori. Il poema dello Scita Abaride, che ha per oggetto la distruzione del giardino delle Esperidi, sarebbe stata un’opera più perfetta se un Greco ne fosse stato l’autore. Noi vi troviamo tutti gli sforzi di un genio capace di sollevarsi alle stelle, di scendere agli abissi, di passare con un rapido volo dall’uno all’altro termine della immensità; ma Abaride, il tanto decantato Abaride sa egli separar sempre lo stile naturale dal basso, il sublime dall’iperbolico, l’entusiasmo dalla pazzia, la delicatezza dalla sottigliezza? Concedo che i Greci talvolta si perdono in cose di poco conto, ma i loro grandi uomini hanno la capacità di comporre fra i divertimenti gli affari più importanti. Riguardano come un passatempo la vita, ma come un passatempo simile agli olimpici giuochi, ne’ quali le allegre danze si mescolano co’ più penosi esercizi. Amano gli stranieri più che nol fanno le altre nazioni, e il loro paese perciò merita di esser chiamato la patria comune dell’uman genere. Queste qualità, e non già la loro politezza, mi fanno dare a’ Greci sopra gli altri popoli la preferenza.

CiroIo antepongo la gentilezza de’ Greci ad ogni altra, perché più semplice, o meno nojosa; essa cerca soltanto di rendere libera e piacevole la società. La gentilezza dell’anima è molto diversa da una superficial cortesia. Pitagora me ne diede un giorno la vera definizione. Ella è una uguaglianza dell’anima, diceva egli, che esclude nel tempo stesso e la insensibilità e il soverchio trasporto. Ella suppone una pronta penetrazione nel conoscere ciò che conviene ai caratteri differenti degli uomini. Ella è una piacevole condiscendenza che sa piegarsi alla inclinazione degli altri, non per adular le passioni, ma per non irritarle. Ella è una dimenticanza di se medesima, che cerca il piacere altrui con arte tale, che appena l’occhio più penetrante, o la mente più acuta può conoscerlo o sospettarlo. Ella sa opporsi con rispetto, e sa rendersi grata senza adulazione. Ciro ed Araspe così ragionando giunsero alle spiagge della Fenicia, e poco dopo approdarono a Tiro.