![]()

Honoré de Balzac

Claes L’Alchimista

(La Recherche De L’Absolu)

Prima parte

CiroC’è a Douai in via Parigi una casa il cui aspetto, la cui disposizione dell’interno e i cui particolari hanno mantenuto più di quelli di ogni altro edificio i caratteri delle vecchie costruzioni fiamminghe, così naturalmente adatte ai costumi patriarcali di questo ottimo paese; ma, prima di descriverla, è forse necessario, nell’interesse stesso degli scrittori, stabilire delle preparazioni didattiche contro le quali protestano alcuni lettori voraci e ignoranti che vorrebbero le emozioni senza ciò che le ha generate, i fiori senza il seme, il bambino senza la gestazione. L’Arte dovrebbe essere più potente di quanto non lo sia la Natura? Gli avvenimenti della vita umana, sia pubblicata che privata, sono così intimamente connessi collo stile architettonico, che la maggior parte degli osservatori potrebbe ricostruire popoli o individui nelle loro vere abitudini, dalle rovine dei loro monumenti pubblici o dall’esame delle reliquie domestiche. L’archeologia sta alla natura sociale come l’anatomia comparata alla natura organica. Un mosaico può rivelare tutta una società come uno scheletro d’ittiosauro presuppone una intera creazione. Nell’uno e nell’altro caso tutto si deduce, tutto si connette. La causa fa presupporre un effetto, come ogni effetto permette di risalire a una causa: il sapiente può così ricostruire fino le ultime linee dell’età remota. Da ciò senza dubbio deriva il grandissimo interesse che ispira una descrizione architettonica quando la fantasia dello scrittore non ne snatura gli elementi: non può ognuno ricongiungerla al passato con severe deduzioni? e per l’uomo il passato assomiglia stranamente all’avvenire: narrargli ciò che fu non è quasi sempre predirgli ciò che sarà? Infine è raro che la descrizione dei luoghi dove la vita si svolge non richiami a ciascuno o le sue speranze deluse o le sue illusioni in fiore.

CiroIl confronto fra un presente che delude le nostre segrete aspirazioni e l’avvenire che può realizzarle costituisce una inesauribile fonte di melanconia o di dolci soddisfazioni. Così è quasi impossibile non essere preso da una specie di commozione davanti alla descrizione della vita fiamminga quando sieno ben curati i particolari. Perché? Forse perché fra le diverse maniere di vivere, è quella che acquieta meglio i dubbi dell’umanità, essa non trascorre senza tutte le feste, tutti i legami della famiglia, senza una grassa comodità che testimonia la continuità del benessere, senza una quiete che somiglia alla beatitudine; ma soprattutto rappresenta la calma e la monotonia di una felicità schiettamente sensuale nella quale il godimento spegne il desiderio col prevenirlo sempre. Qualunque sia il premio che l’uomo appassionato può attribuire al tumulto dei sentimenti, non può mai contemplare senza emozione la rappresentazione di questa natura sociale nella quale i battiti del cuore son così ben misurati che i superficiali l’accusano di frigidità. La massa preferisce di solito la forza sregolata che straripa alla forza misurata che persiste. La massa non ha né il tempo né la pazienza di rendersi conto dell’immensa forza che giace sotto l’apparenza di uniformità. Così per colpire questa massa trasportata dal vortice della vita, tanto la passione come il grande artista non ha altra risorsa che di andare oltre il segno, come hanno fatto Michelangelo, Bianca Cappello, la signorina la Vallière, Beethoven e Paganini. I grandi calcolatori soli sanno che non bisogna mai passare il segno e non rispettano che la virtualità che si è formata con uno svolgimento perfetto che impronta ogni opera calma, profonda, dal cui fascino sono presi gli uomini superiori. La vita condotta da questo popolo essenzialmente economo soddisfa bene le condizioni di felicità che le masse sognano per la vita cittadina o borghese. Tutte le abitudini fiamminghe sono caratterizzate dal più raffinato materialismo. Le comodità inglesi hanno tinte secche e toni duri, mentre in Fiandra il vecchio interno delle case rallegra l’occhio con colori morbidi, con una cordialità vera; richiede il lavoro senza fatica; la pipa denota una felice applicazione del «far niente» napoletano; in secondo luogo vuole un tranquillo senso dell’arte, la sua condizione più necessaria: la pazienza; e l’elemento che rende eterna la creazione, la coscienza. Il carattere fiammingo é riassunto in queste due parole: pazienza e coscienza, che sembrerebbero escludere le molteplici sfumature della poesia e rendere i costumi di questa provincia altrettanto piatti delle sue larghe distese di pianura, altrettanto freddi del suo cielo nebbioso: ma non è così.

CiroLa civiltà ha rivelato la sua potenza modificando tutto, perfino gli effetti del clima. Se si osservano con attenzione i prodotti dei diversi punti dei globo si notano con meraviglia da principio i colori grigi e fulvi propri specialmente dei prodotti delle zone temperate, mentre i colori più smaglianti dei paesi caldi. I costumi devono di necessità uniformarsi a questa legge della natura. Le Fiandre un tempo brune e dedite alle tinte unite hanno trovato il modo di rendere colorita la loro atmosfera fuligginosa con le vicissitudini politiche che le hanno successivamente sottomesse ai Borgognoni agli Spagnoli ai Francesi e che le hanno affratellate coi Tedeschi e gli Olandesi. Dalla Spagna hanno preso il lusso delle porpore i rasi lucidi, le tappezzerie a forti tinte, le piume i mandolini e la cortesia nel tratto. Da Venezia in cambio delle tele e dei merletti hanno preso quei fantastici vetri nei quali il vino scintilla e par più buono. Dell’Austria han conservato la pesante diplomazia che, secondo un detto popolare, fa tre passi in uno staio. Le relazioni commerciali con l’India hanno introdotto le grottesche creazioni della Cina e le meraviglie del Giappone. Tuttavia malgrado la loro costanza ad accumular tutto, a non dar niente, a sopportar tutto, le Fiandre non avrebbero potuto essere considerate che come il magazzino generale dell’Europa, fino al momento in cui la scoperta del tabacco rinsaldò col fumo gli sparsi lineamenti della loro fisionomia nazionale. Da allora, a dispetto del territorio frazionato, il popolo fiammingo esistette in grazia della pipa e della birra.

CiroDopo di essersi assimilato colla costante economia della sua condotta le ricchezze e le idee dei suoi padroni o dei suoi vicini, questo paese per natura così incolore e privo di poesia, si formò una vita originale e dei costumi caratteristici senza ombra di servilismo. L’arte si spogliò qui di ogni idealità per riprodurre unicamente la forma. Così a questa patria della poesia plastica non chiedete né lo spirito della commedia, né il dramma, né gli arditi slanci dell’epopea e dell’ode, né il genio musicale: essa è feconda di scoperte e di discussioni dottrinali che richiedono il tempo e la lucerna. Tutto vi è colto dal lato del godimento corporeo. L’uomo vi scorge solo ciò che è, il suo pensiero si piega così scrupolosamente al servizio dei bisogni della vita, che in nessuna opera si è slanciato al di là del mondo reale. L’antica idea di avvenire concepita da questo popolo fu una specie di economia in politica, la sua forza rivoluzionaria venne dal desiderio domestico di avere i propri gomiti sicuri sulla tavola, e il proprio comodo completo sotto la tettoia dei suoi steedes.

CiroIl sentimento di benessere e lo spirito di indipendenza che la ricchezza promuove, diedero origine qui, più presto che altrove, a quel bisogno di libertà che, più tardi, agitò l’Europa. Così la fermezza delle loro idee e la tenacia, frutto della educazione fiamminga, ne fecero in altri tempi uomini temibili nella difesa dei proprii diritti. Presso questo popolo, pertanto non si fa nulla a mezzo: né le case, né i mobili, né la diga, né la cultura, né la ribellione. Mantiene pure il monopolio di ciò che intraprende. La fabbricazione dei pizzi, opera di paziente agricoltura e di più paziente industria, quella della sua tela, sono ereditarie come i suoi beni. Se si dovesse rappresentare la costanza sotto la forma umana più pura, forse si sarebbe nel vero ritraendo un buon borgomastro dei Paesi Bassi. Capace, come se ne son trovati tanti, di morire borghesemente e senza fracasso per gli interessi della sua Ansa. Ma la dolce poesia di questa vita patriarcale si troverà naturalmente nella descrizione di una delle ultime case, che, al tempo in cui comincia questa storia, a Douai ne conservava ancora il carattere.

CiroDi tutte le città della provincia del Nord, Douai è, ahimè, la città che si va più modernizzando, dove il sentimento innovatore ha fatto le più rapide conquiste, dove l’amore del progresso sociale è più diffuso. Là da un giorno all’altro le vecchie costruzioni spariscono e le antiche abitudini scompaiono. Vi dominano il tono, le mode i modi di Parigi; e fra poco gli abitanti di Douai non conserveranno più dell’antica vita fiamminga che la cordialità delle premure ospitali, la cortesia spagnola, la ricchezza e la pulizia dell’Olanda. Gli alberghi in pietra bianca avran sostituito le case di mattoni, la linea delle forme batave avrà ceduto il posto davanti alla mutevole eleganza delle novità francesi.

CiroLa casa, in cui si sono svolte le vicende di questa storia è situata press’a poco a metà della via Parigi e porta a Douai, da più di duecent’anni, il nome di «Casa Claes». I Van Claes erano stati un tempo una delle più celebri famiglie di artigiani alla quale i Paesi Bassi furono debitori per parecchi prodotti, della supremazia commerciale che hanno mantenuto. Per molto tempo i Claes furono nella città di Gand di padre in figlio i capi della potente corporazione dei tessitori. Durante la rivolta di questa grande città contro Carlo Quinto che voleva abolirne i privilegi, il più ricco dei Claes fu così gravemente compromesso che, prevedendo una catastrofe e obbligato a dividere la sorte coi compagni, allontanò segretamente sotto la protezione della Francia, la moglie, i figli e le ricchezze, prima che le truppe dell’imperatore avessero invaso la città. Le previsioni del sindaco dei tessitori erano giuste.

CiroFu come molti altri borghesi escluso dalla capitolazione e impiccato come ribelle, mentre in realtà era il difensore dell’indipendenza di Gand. La morte di Claes e dei suoi compagni portò i suoi frutti. Più tardi questi supplizi inutili costarono al re di Spagna la maggior parte dei suoi possessi nei Paesi Bassi. Di tutti i semi sparsi sulla terra il sangue versato dai martiri è quello che dà la messe più sicura. Quando Filippo V, che puniva la rivolta fino alla seconda generazione, stese su Douai il suo dominio di ferro, i Claes conservarono i loro molti beni alleandosi alla nobile famiglia dei Molina, il cui ramo principale, allora povero, divenne abbastanza ricco per poter riscattare la contea di Nourho, che non possedeva che di nome, nel regno di Léon.

CiroAll’inizio del XIX secolo dopo vicende la cui descrizione non offrirebbe alcuno interesse, la famiglia di Claes era rappresentata pel ramo stabilito a Douai la Baldassarre Claes-Molina conte di Nourho, che amava farsi chiamare semplicemente Baldassarre Claes. Dell’immensa fortuna ammassata dai suoi antenati che mettevano in moto una quantità di telai rimanevano a Baldassarre circa quindicimila lire di rendita in fondi nel circondario di Douai e la casa di via Parigi, il cui mobilio valeva d’altra parte un patrimonio. Quanto ai possessi del regno di Léon, questi erano stati la causa di un processo tra i Molina di Fiandra e il ramo di questa famiglia rimasto in Ispagna. I Molina di Léon guadagnarono i domini e presero il titolo di Conti di Nourho, per quanto solo i Claes avessero diritto di portarlo, ma la vanità della borghesia belga era più raffinata della boria castigliana. Così quando fu stabilito lo stato civile, Baldassarre Claes lasciò da parte i cenci della sua nobiltà spagnola pei grandi meriti gandesi. Presso le famiglie esiliate è così radicato il sentimento patrio che fino agli ultimi giorni del XVIII secolo i Claes rimasero fedeli alle loro tradizioni, ai loro costumi e ai loro ceti. Non facevano relazione che con famiglie della più pura borghesia; occorreva a loro un certo numero di scabini e di borgomastri dal lato della fidanzata per ammetterla nella loro famiglia. Finalmente, andavano a cercar le loro mogli a Bruges o a Gand, a Liegi o in Olanda per perpetuare le tradizioni del focolare domestico. Verso la fine dell’ultimo secolo la loro cerchia di più in più ristretta si limitava a sette od otto famiglie di nobiltà notoria i cui costumi, la cui toga ad ampie pieghe, la cui gravità magistrale per metà spagnola s’armonizzava colle loro abitudini. Gli abitanti della città avevano una specie di religioso rispetto per questa famiglia, che per loro era come un pregiudizio. La costante onestà, la lealtà senza macchia dei Claes, il loro invariato decoro facevano di loro una superstizione così inveterata come quelle di Gayant, e ben significata con questa espressione: «la casa Claes». Lo spirito della vecchia Fiandra spirava intero da questa abitazione che agli amatori di antichità borghesi offriva il tipo delle case modeste che la ricca borghesia si costruì nel medio evo.

CiroIl principale ornamento della facciata consisteva in una porta a due battenti di castagno ornati di chiodi disposti a losanga al centro della quale i Claes per orgoglio avevan fatto scolpire due spolette accoppiate. L’apertura di questa porta, costruita in granito, terminava con un arco acuto che sosteneva una piccola lanterna sormontata da una croce nella quale si vedeva una statua di Santa Genoveffa che filava la sua rocca. Per quanto il tempo avesse sparso la sua patina sui delicati ornati della porta e della lanterna, l’estrema cura delle persone della casa permetteva ai passanti di coglierne tutti i particolari. Così lo stipite, composto di colonnette riunite conservava un colore grigio scuro ed era così lucido da sembrar verniciato. Da ogni lato della porta a pianterreno si trovavano due finestre simili a tutte quelle della casa. L’incorniciatura in pietra bianca finiva sotto il davanzale con una conchiglia riccamente ornata, in alto con due arcate che separavano il lato centrale della croce che divideva la vetrata in quattro parti ineguali perché il lato trasversale posto all’altezza voluta per rappresentare una croce, rendeva i due lati inferiori della finestra di una dimensione quasi doppia di quella dei lati superiori arrotondati dai loro archi. La doppia arcata aveva come ornamento tre file di mattoni che sporgevano l’una sull’altra, ogni mattone della quale era alternativamente sporgente o rientrante di un pollice circa, così da disegnare una greca. I vetri, piccoli e a losanga erano incassati in intelaiature di ferro molto sottili e dipinte in rosso.

CiroI muri, costruiti in mattoni, tenuti assieme con calce bianca erano sostenuti ogni tanto e agli angoli da catene di pietra. Il primo piano era interrotto da cinque finestre; il secondo non ne aveva che tre e il granaio riceveva luce da una grande apertura rotonda a cinque scomparti, orlata di granito e posta in mezzo al frontone triangolare che formava la pigna come la rosa nel portale di una cattedrale. Sulla cima s’innalzava come una banderuola, una rocca col suo lino.

CiroI due lati del grande triangolo che formava il muro della pigna erano tagliati ad angolo retto da una specie di giardino fino al cornicione del primo piano, dove a sinistra e a destra della casa cadevano le acque piovane vomitate dalle fauci di un animale mostruoso. In fondo alla casa uno strato di pietre di granito simulava un gradino. Finalmente, ultimo resto di costumi antichi, nella strada si trovava da ogni lato della porta, fra le due finestre, una botola in legno ornato da strisce di ferro da ognuna delle quali botole si entrava nelle cantine.

CiroQuesta facciata da quando era stata costruita veniva pulita due volte all’anno. Se in una connessura mancava qualche po’ di calce, il buco era subito turato. Le finestre, i davanzali, le pietre, tutto era strofinato meglio di quanto non sieno puliti a Parigi i marmi più preziosi. La facciata non presentava dunque nessuna traccia di deterioramento: malgrado le tinte oscure prodotte dalla antichità stessa del mattone, era ben conservata come può esserlo un vecchio quadro, un vecchio libro prediletto da un amatore, e che sarebbero sempre nuovi se, sotto l’azione della nostra atmosfera, non subissero l’influenza dei cattivi vapori che minacciano noi stessi. Il cielo nuvoloso, la temperatura umida della Fiandra e l’ombra causata dalla strettezza della via appannavano spesso la lucentezza che questa casa doveva alla scrupolosa pulizia, che d’altra parte ne rendeva fredda e triste la vista.

CiroUn poeta avrebbe preferito un po’ di erba nei fori della lanterna, o del muschio nelle crepe del granito, avrebbe desiderato che queste file di mattoni si fossero rotte, che sotto gli archi delle finestre qualche rondine avesse costruito il suo nido nei piccoli riquadri rossi che le ornavano. Così la precisione, l’aria pulita di questa facciata a metà rovinata dallo strofinio, le davano un aspetto aridamente onesto e di onesta decenza che avrebbe certamente fatto scappare un romantico, se vi avesse dovuto abitare di fronte. Quando un visitatore tirava il cordone di un campanello in filo di ferro ritorto che pendeva lungo lo stipite della porta e la domestica, venuta dall’interno, gli apriva il battente, in mezzo al quale si trovava una piccola grata, sfuggiva subito dalla mano trascinato dal suo stesso peso, si rinchiudeva diffondendo sotto le volte di una spaziosa loggia lastricata e nelle profondità della casa, un suono grave e pesante come se la porta fosse stata di bronzo.

CiroQuesta loggia dipinta in marmo, sempre fresca e cosparsa di uno strato di sabbia fine, conduceva ad un grande cortile quadrato interno, pavimentato con larghe mattonelle verniciate di colore verdastro. A sinistra si trovavano la lavanderia, le cucine, la camera della servitù, a destra la macelleria, i magazzini del carbone di terra, e i gabinetti della casa le cui porte, finestre e muri erano adorni di disegni tenuti con una raffinata pulizia. La luce che filtrava da quattro mura rosse, interrotta da trafori bianchi, vi acquistava dei riflessi e delle tinte rosa che davano alle figure e ai minimi particolari una grazia misteriosa e degli aspetti fantastici.

CiroUna seconda costruzione simile a quella prospiciente la strada e che in Fiandra porta il nome di appartamento retrostante, s’innalzava in fondo a questa corte e serviva unicamente all’abitazione della famiglia. Al pianterreno, la prima camera era un salotto di ricevimento rischiarato da due finestre dal lato della corte e da due altre che davano sul giardino la cui ampiezza era uguale a quella della casa. Due porte a vetrata parallele conducevano, una in giardino l’altra in corte e corrispondevano alla porta d’ingresso così che fin dall’entrata un estraneo poteva abbracciare collo sguardo l’insieme di questa abitazione e scorgere perfino il fogliame che faceva da sfondo al giardino. L’appartamento davanti destinato ai ricevimenti al cui secondo piano si trovavano le camere destinate agli ospiti, racchiudeva alcuni oggetti d’arte e tutto ciò che di prezioso era stato accumulato, ma né agli occhi di Claes né a quelli di un esperto nulla poteva pareggiare i tesori che ornavano questa parte dove da più di due secoli si era svolta la vita della famiglia. Il Claes, morto per la causa della libertà gandese, l’artigiano, del quale ci si farebbe una idea inadeguata se lo storico tralasciasse di dire che possedeva quasi quaranta mila marchi d’argento guadagnati nella fabbricazione delle vele necessarie alla potentissima marina veneziana, questo Claes ebbe per amico il celebre scultore in legno Van Huysium di Bruges. Molte volte l’artista aveva attinto alla borsa dell’artigiano. Qualche tempo prima della ribellione dei Gandesi, Van Huysium, divenuto ricco, aveva scolpito di nascosto, per il suo amico, una tavola in ebano massiccio in cui erano raffigurate le scene principali della vita di Artevelde, questo birraio per un momento re delle Fiandre. Questo rivestimento composto di sessanta pannelli conteneva circa millequattrocento personaggi principali e passava per il capolavoro di Van Huysium.

CiroIl capitano incaricato di sorvegliare i borghesi che Carlo V aveva deciso di far impiccare il giorno del suo ingresso nella città natale, propose, si dice, a Van Claes di lasciarlo fuggire se gli avesse dato l’opera di Van Huysium; ma il tessitore l’aveva spedita in Francia. Questa sala interamente rivestita dei pannelli che, per rispetto alle mani del martire, lo stesso Van Huysium venne a incorniciare in legno dipinto di verde oltremarino misto a fili d’oro, è dunque l’opera più completa di questo maestro i cui minimi pezzettini vengono oggi pagati a peso d’oro. Sopra il camino Van Claes, dipinto dal Tiziano nel suo costume di presidente del tribunale dei Parchons sembrava ancor dirigere questa famiglia che in lui venerava il suo grand’uomo.

CiroIl camino, in origine in pietra, colla cappa molto alta, era stato ricostruito in marmo bianco nell’ultimo secolo e portava una vecchia pendola e due lampadari a cinque rami attorti, di cattivo gusto, ma in argento massiccio. Le quattro finestre erano adorne di grandi tendoni in damasco rosso a fiori neri, foderati di seta bianca e il mobilio della medesima stoffa era stato rinnovato sotto Luigi XIV. Il pavimento, evidentemente moderno, era composto di quadrati di legno bianco incorniciati da liste di castagno. Il soffitto formato da molti scudi in fondo ai quali si trovava un mascherone scolpito da Van Huysium era stato rispettato e manteneva le tinte oscure del castagno di Olanda. Ai quattro angoli di questa sala si innalzavano colonne tronche sormontate da lampadari simili a quelli del camino: nel mezzo c’era una tavola rotonda e lungo i muri erano simmetricamente allineati tavolini da giuoco. Sopra due mensole dorate col piano di marmo bianco, si trovavano, all’epoca in cui comincia questa storia, due globi di vetro pieni d’acqua nei quali sopra uno strato di sabbia e di conchiglie nuotavano pesci, rossi, dorati o argentati. Questa camera era nello stesso tempo allegra e oscura; il soffitto necessariamente assorbiva la luce senza rifletterla per niente e se dal lato del giardino la luce era abbondante e veniva a scherzare sopra gli intagli dell’ebano, le finestre del cortile davano poca luce e facevano appena brillare i fili d’oro impressi sulle pareti opposte. Questa sala così bella in una bella giornata, per la maggior parte del tempo era piena delle tinte morbide, dei toni rossi e malinconici di cui il sole tinge le cime delle foreste in autunno. È inutile proseguire nella descrizione della casa Claes nelle altre parti della quale si svolgeranno di necessità molte scene di questa storia; basta per ora conoscerne la disposizione principale.

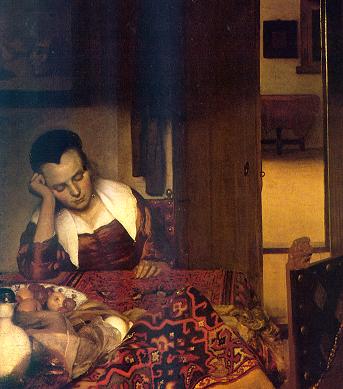

CiroNel 1812 verso gli ultimi giorni del mese di agosto, una domenica, dopo i vespri, una donna era seduta in una poltrona davanti ad una delle finestre del giardino. I raggi del sole cadevano allora obliqui sulla casa, l’investivano di scorcio, traversavano il parlatorio e terminavano con riflessi strani sui legni che tappezzavano i muri dal lato del cortile e avvolgevano la donna in un fascio di luce porporina proiettata dal tendone di damasco drappeggiato, lungo la finestra.

CiroAnche un pittore mediocre che in questo momento avesse ritratto questa donna, avrebbe certo fatto opera interessante con una testa così piena di dolore e di melanconia. La posizione del corpo e quella dei piedi sporgenti in avanti, tradivano l’abbattimento di una persona che, dimentica del suo essere fisico nella concentrazione delle forze raccolte in un pensiero fisso, ne segue lo svolgersi come spesso in riva al mare si contempla un raggio di sole che traversa le nubi e forma all’orizzonte una striscia luminosa. Le mani della donna abbandonate sui braccioli della poltrona, ricadevan fuori e la testa come troppo pesante posava sullo schienale. Una veste di percalle bianco molto semplice non permetteva che ci si facesse una giusta idea delle proporzioni, mentre il busto era dissimulato dalle pieghe di una sciarpa incrociata sul petto e annodata con negligenza. Quand’anche la luce non avesse messo in evidenza il viso che essa pareva illuminare a preferenza del resto della persona, sarebbe stato impossibile di non esserne sopra tutto attratti; la sua espressione che avrebbe colpito anche il fanciullo più distratto, era uno stupore ostinato e freddo malgrado alcune lagrime ardenti. Nulla è più terribile a vedersi di questo dolore estremo, il cui sfogo non è dato che a rari intervalli, ma che rimaneva impresso su questo viso come una lava condensata attorno ad un vulcano. La si sarebbe detta una madre morente obbligata ad abbandonare i figli in un abisso di miseria, senza poter lasciar loro nessuna protezione umana. La fisionomia di questa donna di circa quarant’anni, ma meno lontana allora dalla bellezza, di quanto non lo era stata mai nella sua gioventù, non aveva nessun carattere della donna fiamminga. Una folta capigliatura nera ricadeva in riccioli sulle spalle e lungo le gote. La sua fronte molto alta, stretta alle tempie, era giallastra, ma sotto questa fronte scintillavano due occhi neri che mandavano fiamme. Il viso, tutto spagnolo, di tinta bruna, poco colorito, butterato dal vaiolo, attirava l’attenzione per la perfezione del suo ovale, i cui contorni mantenevano, malgrado l’alterazione delle linee, una perfezione di una eleganza maestosa che riappariva qualche volta completa se qualche tensione dell’anima gli ridonava l’antica purezza. La linea che dava maggior distinzione a questo maschio viso era il naso aquilino che, un po’ troppo curvo nel mezzo, sembrava all’interno mal conformato; ma aveva una indescrivibile finezza, e il setto nasale era così delicato che la sua trasparenza permetteva alla luce di arrossarlo fortemente. Per quanto le labbra, larghe e molto serrate, rivelassero la fierezza propria di una nobile nascita, erano improntate ad una naturale bontà ed erano indizio di una buona educazione. Si sarebbe potuto mettere in dubbio la bellezza di questo viso energico e femminile insieme, ma esso si imponeva all’attenzione. Piccola, gobba e zoppa, questa donna era rimasta a lungo fanciulla, quanto più ci si ostinava a non riconoscerle dello spirito; si era dato tuttavia il caso di qualche uomo che, assai attratto dall’ardore appassionato che spirava dalla sua testa, e dagli indizi di una tenerezza inesauribile era rimasto preso da un fascino che mal si accordava con tanti difetti fisici. Ricordava molto il suo avo il duca di Casa Réal, grande di Spagna.

CiroIl fascino che un tempo si era così potentemente imposto alle anime desiderose di poesia, emanava dalla sua testa in questo momento, più fortemente che in nessun altro della sua vite passata e si esercitava per così dire, a vuoto, esprimendo una volontà fascinatrice onnipotente sugli uomini, ma senza forza sui destini. Quando i suoi occhi lasciavano la sfera di cristallo nella quale contemplava i pesci senza vederli, si alzavano con un moto disperato come ad invocare il cielo e le sue sofferenze sembravan di quelle che non si posson confidare che a Dio. Il silenzio non era rotto che dai grilli, da alcune cicale che frinivano nel giardinetto donde sfuggiva un calore di fornace e dal sordo urto delle argenterie, delle posate e delle sedie smosse nella camera contigua al salotto, da un domestico intento a servire il pranzo. In questo momento la dama afflitta tese l’orecchio e parve raccogliersi; preso il fazzoletto si asciugò le lagrime, tentò di sorridere e cancellò così bene l’espressione di dolore impressa in tutti i suoi lineamenti, che la si sarebbe potuta ritenere in quello stato di indifferenza proprio di una vita scevra di inquietudini. Sia che l’abitudine di vivere in questa casa, dove la tenevano confinata le sue infermità fisiche, le avesse concesso di riconoscerne alcuni effetti naturali impercettibili ad altri e che le persone in preda a sentimenti estremi ricercano tanto; sia che la natura avesse compensato tante deficienze fisiche dandole sensi più delicati che ad esseri in apparenza meglio dotati, questa donna aveva udito il passo di un uomo nella loggia costruita sopra le cucine e le camere destinate alla servitù della casa e per mezzo della quale l’appartamento anteriore comunicava con quello posteriore. Il rumore dei paesi si fece più distinto: ormai un estraneo anche senza il potere per cui le creature appassionate come questa donna sanno spesso abolire lo spazio per ricongiungersi all’altro se stesso, avrebbe facilmente inteso il passo di questo uomo sulla scala dalla quale si scendeva dalla galleria nel salone.

CiroAll’eco di questo passo l’essere più distratto sarebbe stato costretto a pensare perché era impossibile ascoltarlo freddamente. Un passo precipitoso e a sbalzi spaventa. Quando un uomo si alza e grida al fuoco i suoi piedi gridano altrettanto forte della sua voce. Se è così, un passo contrario non può produrre delle emozioni meno potenti. La grave lentezza, il passo strascicato di questo uomo avrebbero senza dubbio impazientito le persone irriflessive; ma un osservatore o delle persone nervose avrebbero provato un sentimento prossimo al terrore al misurato suono di questi passi dai quali ogni vita sembrava assente e che facevano scricchiolare il pavimento come se due pesi di ferro lo avessero alternativamente percosso. Voi avreste riconosciuto il passo indeciso e pesante di un vecchio o quello maestoso di un pensatore che trascina con sé dei mondi. Quando questo uomo ebbe sceso l’ultimo gradino appoggiando i piedi sulle piastrelle con un movimento pieno di esitazione, restò per un momento sul grande pianerottolo dove veniva a sboccare il corridoio che conduceva alla sala della servitù e donde si entrava pure nella sala di conversazione da una porta dissimulata nel legno come lo era parallelamente quella che metteva nella sala da pranzo. In questo momento un leggero brivido, simile alla sensazione che dà una scossa elettrica passò nella donna seduta nella poltrona; ma anche un dolcissimo sorriso animò 1e sue labbra, e il viso, commosso per l’aspettativa di un piacere, rifulse come quello di una bella madonna italiana; trovò d’un tratto la forza di ricacciare in fondo all’anima i suoi terrori, poi volse la testa verso i battenti della porta che stava per aprirsi in un angolo della sala e che fu aperta infatti così bruscamente che la povera creatura parve riceverne la scossa.

CiroBaldassarre Claes si presentò d’un tratto; fece qualche passo, non guardò la donna o, se la guardò, non la vide, e restò diritto in mezzo alla sala tenendo appoggiata la testa, leggermente curva, sulla mano destra. Una sofferenza terribile alla quale la donna non poteva abituarsi malgrado ritornasse parecchie volte al giorno, le strinse il cuore, dissipò il suo sorriso, le solcò la fronte bruna fra le sopracciglia lungo la linea scavata dalla frequente espressione di sentimenti estremi, e i suoi occhi si riempirono di lagrime che essa tosto asciugò guardando Baldassarre. Era impossibile non rimanere profondamente colpiti da questo capo della famiglia Claes. Giovane aveva dovuto assomigliare al sublime martire che minacciò Carlo V di continuare Artevelde; ma, in questo momento, dimostrava più di sessant’anni, quantunque ne avesse circa cinquanta, e la sua vecchiaia prematura avesse distrutto questa nobile rassomiglianza . L’alta figura si curvava leggermente sia che i suoi lavori lo obbligassero a star curvo, sia che la spina dorsale si fosse piegata sotto il peso della testa. Aveva un petto largo, un torso quadrato, ma le parti inferiori del corpo erano gracili, per quanto nervose, e questa disarmonia in un organismo evidentemente perfetto in passato, turbava il giudizio di chi tentava di spiegarsi con qualche singolarità di vita le ragioni di questa forma strana.

CiroUn abbondante capigliatura bionda trascurata, ricadeva sulle spalle alla moda tedesca, ma in un disordine che si armonizzava colla bizzarria generale della sua persona. La larga fronte presentava d’altra parte le protuberanze nelle quali Gall ha posto l’estro poetico. Gli occhi di un azzurro chiaro e intenso, avevano la brusca vivacità che si nota nei cercatori di cause occulte. Il naso indubbiamente perfetto una volta, s’era allungato e le narici parevano dilatarsi sempre più per una involontaria tensione dei muscoli olfattivi. Gli zigomi pelosi sporgevano molto, le gote già appassite sembravano anche più scavate, la bocca piena di soavità era racchiusa fra il naso e il mento breve, bruscamente rialzato. Il suo viso tendeva tuttavia più al lungo che all’ovale; così la teoria scientifica che attribuisce ad ogni viso umano una rassomiglianza coll’aspetto di un animale avrebbe trovato in quello di Baldassarre Claes una prova di più, perché si sarebbe potuto paragonare a una testa di cavallo.

CiroLa pelle aderiva alle ossa come arsa da un fuoco segreto; poi, a momenti, quando guardava nello spazio come a trovarvi la realizzazione delle sue speranze, si sarebbe detto che dalle narici sprigionasse la fiamma che divorava il suo spirito. I profondi sentimenti che animano i grandi uomini trasparivano da questo pallido viso solcato da rughe profonde, da questa fronte rugosa, crespa come quella di un vecchio re oppresso da cure, ma soprattutto dai grandi occhi scintillanti il cui fuoco sembrava accresciuto in pari tempo dalla castità di chi è dominato dalla tirannia dell’idea e dalla vita interiore di una vasta intelligenza.

CiroGli occhi profondamente incavati nell’orbita sembravano affaticati solamente dalle veglie e dalle terribili reazioni di una speranza sempre delusa e sempre rinascente. Il geloso fanatismo che ispirano l’arte e la scienza, si tradiva pure in questo uomo per una singolare e costante distrazione di cui erano testimoni il suo vestire e il suo atteggiamento, in armonia colla magnifica mostruosità della sua fisionomia. le sue larghe mani villose erano sporche; le unghie avevano all’estremità delle righe molto oscure; le scarpe o non erano lucide, o mancavano di stringhe. Di tutta la casa solo il padrone poteva concedersi lo strano permesso di essere così sudicio. I pantaloni di panno nero pieni di macchie, il panciotto sbottonato, la cravatta messa di traverso, e il suo abito verdastro sempre scucito, completavano un fantastico insieme di piccole e grandi cose elle in qualunque altro uomo avrebbe denunciato la miseria a cui portano i vizi, ma in Baldassarre Claes era la trascuratezza del genio. Troppo spesso il vizio e il genio producono effetti simili che ingannano il volgo. Il genio non è un eccesso continuo che divora il tempo, il denaro, il corpo e che conduce all’ospedale più presto ancora delle cattive passioni?

CiroGli uomini sembran proprio aver più rispetto per i vizi che per il genio. Perché rifiutano di fargli credito. Si direbbe che i benefici del lavoro secreto dello scienziato sieno talmente remoti, che la società teme di aver a che fare con lui mentre è vivo, preferisce sdebitarsi non perdonandogli la sua miseria e i suoi dolori. Malgrado il suo abituale oblio del presente, Baldassarre Claes se lasciava le sue misteriose contemplazioni, se qualche intenzione dolce e socievole animava questo viso pensoso, se i suoi occhi grigi perdevano la loro fissità per esprimere un sentimento, se guardava intorno a sé ritornando alla vita reale, era difficile non rendere un involontario omaggio alla seducente bellezza di questo viso e allo spirito gentile che vi si mostrava. Ognuno così, vedendolo in quei momenti, rimpiangeva che quest’uomo non appartenesse di più al mondo dicendo: «Deve essere stato ben bello in gioventù!» Errore volgare! Baldassarre Claes non era mai stato più poetico di quanto non fosse in questo momento. Lavater avrebbe certamente studiato volentieri questa testa piena di pazienza, di beltà fiamminga, di candida moralità, ove tutto era largo e grande, dove la passione sembrava calma perché era forte. I costumi di quest’uomo dovevano essere puri, la parola sacra, l’amicizia costante, la devozione completa; ma la volontà che usa di queste qualità a profitto della patria, della società o della famiglia, si era volta per fatalità altrove. Questo cittadino tenuto a vegliare sulla felicità di una famiglia, ad amministrare una fortuna, a dirigere i figli verso un bell’avvenire, viveva al di fuori dei suoi doveri e dei suoi affetti, nel commercio con qualche demone familiare. Ad un poeta sarebbe sembrato pieno della parola di Dio, un artista avrebbe salutato in lui un gran maestro, un entusiasta l’avrebbe preso per un veggente della Chiesa di Swendenborg. In questo momento l’abito che portava, sdrucito, orrido, in disordine, faceva un singolare contrasto colla ricercatezza raffinata della donna che lo ammirava così dolorosamente. Le persone deformi che possiedono dello spirito o una bell’anima hanno nel loro modo di vestire un gusto squisito. O si vestono con semplicità ben comprendendo che il loro lascino è tutto morale, o sanno far dimenticare le loro infelici proporzioni con una specie di eleganza nei particolari che distrae lo sguardo e occupa lo spirito. Non solo questa donna aveva un’anima generosa, ma amava Baldassarre Claes con quel femminile istinto che fa pregustare l’intelligenza angelica.

CiroCresciuta nel seno di una delle più illustri famiglie del Belgio, avrebbe appreso il buon gusto se non l’avesse già avuto, ma illuminata dal desiderio di piacere continuamente all’uomo che amava, sapeva vestirsi benissimo, senza che la sua eleganza fosse in disarmonia coi suoi due difetti fisici. Il suo busto non era difettoso che nelle spalle, essendo l’una sensibilmente più grossa dell’altra. Essa guardò dalle finestre nel cortile interno, poi in giardino come per assicurarsi che era sola cori Baldassarre, e gli disse con voce dolce, guardandolo con occhi pieni di quella sottomissione che distingue le fiamminghe, poiché già da molto tempo l’amore aveva chiamato fra di loro l’orgoglio della boria spagnola:

Ciro– Dunque Baldassarre, sei molto occupato?... Ecco la trentatreesima domenica che non sei venuto né alla messa né ai vespri. – Claes non rispose; sua moglie chinò il capo, congiunse le mani e attese: sapeva che questo silenzio non era dovuto né a disprezzo né sdegno, ma a preoccupazioni che lo tiranneggiavano. Baldassarre era uno di quegli uomini che mantengono per molto tempo in fondo al cuore, la delicatezza giovanile: si sarebbe sentito colpevole a manifestare il minimo pensiero che potesse ferire una donna accasciata dalla coscienza della propria disgrazia fisica. Lui solo forse, fra tutti gli uomini, sapeva che una parola, uno sguardo possono distruggere anni di felicità e sono tanto più crudeli quanto più fanno contrasto ad una costante dolcezza; poiché la natura umana è così fatta che noi proviamo maggior dolore per una stonatura nella felicità, che piacere nel trovare una gioia nel dolore. Qualche momento dopo, Baldassarre parve destarsi, guardò attentamente intorno a lui e disse:

Ciro– Vespro?... Ah, i ragazzi sono a vespro?– Fece alcuni passi per dare una occhiata in giardino, dove si rizzavano ovunque magnifici tulipani; ma si fermò di botto, come se avesse urtato contro un muro ed esclamò:

– Perché in un dato tempo non potrebbero combinarsi?

– Diventerebbe dunque pazzo? -- si disse la donna con terrore.

CiroPer rendere più significativa la scena che aveva provocato questa situazione è necessario gettare uno sguardo sulla vita anteriore di Baldassarre Claes e della nipote del Duca di Casa Réal.(Fine della prima parte)