![]()

Pierre Dujols

Libraire spécialisé dans les ouvrages

hermétiques, a signé une

étude du Mutus Liber sous le pseudonyme de

Magophon, il est décedé en 1926

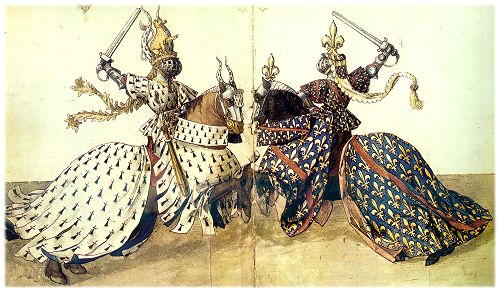

La Chevalerie

Manuscrit n° 5491 de la

bibliothèque de Lyon écrit aux environs de 1900

* entre parenthèse () :

orthographe non sûre * entre crochets [] : commentaire du transcripteur

L’histoire n’a vu dans la chevalerie qu’un ordre militaire destiné à livrer le bon combat. Elle n’a saisi que la forme extérieure, que le corps physique de l’institution. En réalité, la Chevalerie était une organisation très complexe basée sur le ternaire et comprenait le corps, l’âme et l’esprit.

L’esprit était constitué par un aréopage de hauts initiés, prêtres-philosophes héritiers de la Sagesse et de la Science égyptiennes des Mages, de Pythagore, de Platon et des Druides du Celtisme. Ils conservaient dans leur collège les traditions mystèriales de l’antiquité et imprimaient le mouvement à l’organisme par l’intermédiaire des troubadours et des trouvères. Ceux-ci, bardes, ménestrels, jongleurs, constituaient le corps médian qui servait de lien entre les deux extrêmes. Ils recevaient d’en haut la doctrine et la transmettaient en bas au moyen de poèmes et de chansons allégoriques, dont le sens intime échappait souvent à l’auditoire composé de la gent bardée de fer, matière rude, grossière, rempart du dogme, qui prenait à la lettre les belles histoires des poètes et y puisait les vertus et l’héroïsme indispensable à l’action séculière que devaient accomplir les guerriers de la Corporation.

Sous son aspect un, la Chevalerie était donc triple. Les Historiens n’en ont retenu que l’enveloppe encuirassée. Cette enveloppe avait nécessairement la couleur propre au milieu où elle se développait, c’est-à-dire était chrétienne. C’est une loi de nature. Mais le christianisme n’était pas alors ce qu’il est aujourd’hui et dans tous les cas n’exerçait encore qu’une action relative sur la société civile. Qu’on ne perde pas de vue qu’au XI° siècle l’Eglise éprouvait les plus grandes difficultés à contenir le brigandage des temps féodaux. L’Europe était un immense coupe-gorge . L’invasion des barbares avait profondément altéré les moeurs. L’autorité ecclésiastique imposait bien aux puissants barons La Trêve de Dieu, mais elle devait faire la part de ces lions déchaînés en leur abandonnant trois jours de la semaine pour leurs nobles rapines. La Masse n’était pas d’avantage pénétrée par le ferment théologique de Rome et conservait toujours les coutumes, les usages et les croyances du Paganisme. Jésus-Christ ne faisait guère qu’un dieu de plus, supérieur sans doute aux dieux de l’Olympe qu’il avait vaincus et détrônés, mais aussi incompris des adeptes de la foi nouvelle.

Il est donc impossible d’admettre la Chevalerie comme une création réellement orthodoxe. Elle était plutôt un prolongement des ordres équestres grecs et latins. Tout y trahit, du reste, des origines étrangères à la religion qui s’étendait progressivement sur le pays. Le présent n’est fait que du passé, de même que l’avenir se compose du passé et du présent. On ne crée pas un monde d’un coup de baguette féerique. Les choses évoluent lentement et se succèdent par filiation. A la suite des siècles elles changent de visage. Les générations actuelles ne ressemblent plus aux générations primitives qui les engendrèrent.

Ce travail de transformation qui échappe souvent à l’historien doit être analysé par le Philosophe. C’est à cette étude profonde qu’une pléiade d’écrivains déçus par l’artifice des opinions conventionnelles qui ont prévalu jusqu’à nos jours, ont consacré leur labeur, étudiant les dessous des histoires, fouillant les décombres, remuant des poussières séculaires, ils ont exhumé, à l’étonnement des Pontifes, une Chevalerie toute différente de celle de la Tradition.

Ces auteurs, Ugo Foscolo, Gabriele Rossetti, E.J. Delécluze " Dante Alighieri : la vie nouvelle ", Philarète Chasles " Galiléo Galiléi, sa vie, son procès ", Eugène Aroux " La Comédie de Dante ", " Dante hérétique ", " Clé de la comédie anti-catholique de Dante Alighiéri " et même Antony Rhéal, auxquels il convient d’associer Grasset d’Orcet, ont jeté les plus vives lumières sur ce point obscur de la vie médiévale, et à leur clarté il nous sera permis de restituer la physionomie réelle de l’ordre chevaleresque, de ses paladins, de ses troubadours, de leurs gestes, de leurs chants et des récits légendaires qui constituent le Cycle du Graal.

La caractéristique de la Chevalerie, suivant les Classiques, est la galanterie, l’amour des preux pour les dames. Les célèbres cours d’amour de Romanin et d’ailleurs, les lois qui les régissaient, les jugements et procédures qui en émanèrent seraient autant de preuves de l’esprit érotique de l’institution. Si l’on consulte les Pandectes [recueils de décisions d’anciens jurisconsultes romains] de ces tribunaux singuliers, les difficultés apparaissent. Il est difficile et même impossible d’accorder la vertu de ces nobles figures avec les sanctions peu honorables qui les frappent et les avilissent. Il faudrait donc admettre alors qu’il fut un temps où nous n’avions plus de moeurs et ce serait justement ce temps-là qu’on nous proposerait comme modèle?

L’amour n’est pas toujours une vertu, et l’on a dit nos chevaliers gens vertueux. Qu’on nous explique les articulations infamantes dont les assises d’amour ont fait état et qu’on les concilie, si l’on peut, avec l’honneur conjugal. Ces hommes de fer à qui rien ne résistait, faisaient-il à ce point bon marché du sang d’une race dont ils se montraient si jaloux et abandonnaient-ils leur lit aux pires aventures?

L’Amour ! Mais c’est sur la valeur de ce mot que les avis se sont partagés. L’amour chevaleresque devenu un parangon de pureté était-il l’inclination vulgaire qui porte un sexe vers l’autre. N’y avait-il pas, au contraire, dans ce terme, une intention mystique, étrangère au doux commerce des coeurs et des sens? C’est l’opinion qui commença à prévaloir et que nous partageons. Elle est appuyée de preuves pragmatiques.

Rossetti, le premier, a établi sa démonstration dans ce sens en cinq gros volumes formant environ deux milles pages et intitulés : Il Mistero d’ell Amor platonico del Medio Evo, derivato da Mysteri antichi. L’érudit professeur de littérature italienne, né à Gondrise, malgré la violence que la vérité faisait à ses sentiments catholiques, s’incline devant les faits.

Dans cet ouvrage monumental, d’une érudition historique et littéraire immense, dit Delécluze, l’exilé italien développe le système de l’amour platonique ou allégorique, qu’il fait remonter à l’origine des mystères de la Grèce et à la secte des soufis de l’Inde.

L’auteur de Dante Alighieri et la Poésie amoureuse, qui échappe à toute suspicion par son attitude de distance des conflits , reconnaît lui-même que la poésie érotique des troubadours découle de la même source. Il la retrouve chez la grande prêtresse de Mantinée, Diotime de Mégare, qui aurait initié Socrate à la Religion d’Amour. Socrate y aurait admis Platon, l’Académie l’aurait répandue et, passant par Alexandrie, elle aurait fait son apparition en Italie et en France avec l’entrée des Isiaques et des Philosophes dans la ville de Rome.

En d’autres termes, la Religion d’Amour serait la même que celle des Inititations antiques.

Mais parvint-elle dans nos régions par cette seule voie? N’y avait-il point déjà chez nous un foyer ardent du même culte?

Grasset d’Orcet, le perspicace sphinx qui a débrouillé l’énigme du Songe de Polyphile, nous donne l’explication d’un texte stéganographique dont le sens avait défié jusqu’alors la sagacité des meilleurs cryptographes.

" Le Druide ne rend de culte qu’au vrai seul amour. Il est la clef ouvrant aux âmes le ciel et le roi du monde. Il est le maître qui fit le soleil au ciel qui y domine comme vrai seul seigneur. Le Franc-Maçon tient pour principe universel le Brouillard d’où sort le Principe du Vrai régnant seul. "

On sera surpris de lire ici ce terme de Franc-Maçon qui semble un anachronisme au milieu des Philosophes, des Druides et des chevaliers du moyen-âge. Mais Grasset d’Orcet nous transporte justement à ces époques. Il envisage les associations des Architectes et Constructeurs de Cathédrales qui se reliaient vraisemblablement aux pontifes païens, ou constructeurs de ponts. Il étend même plus haut les ramifications maçonniques. Il nous révèle l’existence d’une Chevalerie du Brouillard. Cette manchette, qui évoque la basse littérature de certains feuilletonistes, correspond à un principe de haute métaphysique du domaine de la Gnose. Le Brouillard dont il s’agit est l’inconnaissable, le Pater Agnostos des ésotéristes. Il est peut-être encore autre chose d’aussi inaccessible que les Philosophes hermétistes savent bien, mais qui n’entre point dans notre sujet.

" On remarquera dans ce texte, dit Grasset d’Orcet, le mot néphès (qu’il traduit par brouillard ainsi que le veut le grec). C’est le nom de deux poèmes célèbres, les Niebelungen et les Nuées d’Aristophane. Le Brouillard ou l’Inconnu, principe universel, était, en effet, le grand dieu de la franc-maçonnerie grecque aussi bien que de la moderne, la nue qui embrassait Ixion et que les grecs nommaient gryphé d’embrouillée, avec une tête de boeuf pour hiéroglyphe. Nous allons voir, du reste, que cette profession de foi, que les Francs-Maçons disaient tenir des Druides, était exactement conforme à celle de Platon " Or Platon disait que l’Amour est le plus ancien Dieu du monde.

M. G. D’Orcet se complait-il dans une erreur nécessaire à sa thèse hardie? Les Francs-Maçons contemporains qui se piquent de détenir les véritables traditions, penseraient-ils différemment? Cédons leur la parole: " Montrons-nous, s’écriait le F.: Bailleul, dans un discours prononcé au G.O le 19 octobre 1847, montrons-nous digne d’être les continuateurs de cette vénérable institution qui a travers tant de siècles depuis la mission mission mystique de notre frère Platon."

Mais le F.: Bailleul pourrait s’abuser peut-être sur les lettres de noblesse de l’ordre auquel il est si fier d’appartenir.

L’américain MacKey, auteur d’ouvrages considérables sur les origines de la maçonnerie, déclare avoir retrouvé au siège primitif de l’Académie Platonicienne de Florence, fondée en 1480, les fresques murales originales illustrées des symboles pythagoriciens. Notons en passant que les maitres, aprés Dante, dans les sciences d’amour, L. Arioste, Pétrarque, Le Tasse, Boccace, Michel-Ange, Gravinne et Marsile Ficin, le savant humaniste, prètre et chanoine de l’église de Rome, en faisait partie. Ce dernier nous a laissé un tèmoignage écrit de la nature de ses croyances. On lit dans un de ses ouvrages, sorte de Banquet, cette indication singulière sous la plume d’un écclésiastique: " Que le Saint-Esprit, amour divin qui nous a été soufflé par Diotime, dit-il, nous éclaire l’intelligence. "

Ce n’est plus le Paraclet orthodoxe.

Il est vrai que toutes les sources qui proviennent plus ou moins du Bâtiment ou de certaines côteries peuvent paraitre suspectes et intéressées. Récusera-t-on celles de l’Histoire officielle ?

M. Henri Martin, qui fait autorité, raconte lui-aussi la Maçonnerie et la Chevalerie, et (celle-ci) au druidisme. Il reconnait que le Roman du Saint Graal en est l’expression authentique. Nous verrons plus loin à attacher la Table-Ronde aux mystères de la Grèce. Voici le texte de l’historien Henri Martin. " Dans le Titurel, la légende du Graal atteint sa dernière et splendide transfiguration sous l’influence d’idées que Wolfram semblerait avoir puisées en France et particulièrement chez les Templiers du Midi de la France (les Albigeois). Un héros, appelé Titurel, fonde un temple pour y déposer le Saint Vaissel et c’est le prophète Merlin qui dirige cette construction mystèrieuse, initié qu’il a été par Joseph d’Arimathie en personne au plan du temple de Salomon. La chevalerie du Graal devient ici la Massenie, c’est-à-dire une franc-maçonnerie ascétique dont les membres se nomment Templistes, et l’on peut saisir ici l’intention de relier à un centre commun, figuré par ce temple idéal, l’Ordre des Templiers et les nombreuses confréries de constructeurs qui renouvellent alors l’architecture du moyen-âge. On entrevoit là bien des ouvertures sur ce que l’on pourrait renommer l’histoire souterraine de ces temps, beaucoup plus complexe qu’on ne le croit communément ".

M. G d’Orcet, qui parait avoir remué des montagnes de livres à ce point de vue, nous assure "que le nombre d’ouvrages qui traitent de l’ancienne maçonnerie est prodigieux et non moins prodigieux par la variété des formes, car il n’est pas jusqu’à l’ordre des Jésuites qui n’y ait apporté son contingent, et même l’un de ses types les plus complets, est l’ouvrage du jésuite (Villalpanie) sur le temple de Salomon.

Que la chevalerie du moyen-âge nous vienne des initiations grecques ou druidiques, celà ne parait plus guère un point trés discutable. Mais au cas ou elle dériverait plus particulièrement d’une formation celtique, on pourrait néanmoins la faire rebondir bien au delà. Arthur, le Roi-Chevalier et le (penteyrn) des Bretons, prétendait tirer son origine de Troie et sa généalogie d’Ascagne, fils d’Enée l’Initié. Il fonde l’ordre de la Table Ronde sur des traditions antiques.

Le point de départ de l’institution se perd donc dans la nuit des temps, mais ce qui s’impose par l’évidence même, c’est que toutes les associations chevaleresques étaient étrangères à la doctrine chrétienne, encore qu’elles eussent revêtu par la force des choses la livrée de l’Eglise régnante. Et encore formulerions nous la plus expresse réserve au sujet du dogme chrétien.

Nous n’insisterons pas. Il semble bien démontré que la chevalerie est un ordre mystèrial, prolongement de Memphis, de Thèbes et de la Grèce. Le docte (Goerres) convient lui-même qu’elle formait une vaste société secrète, et il en identifie tous les rites avec ceux des mystères païens.

La chevalerie est venue mourir dans les loges maçonniques de nos jours, où l’on rencontre encore une profusion de titres chevaleresques qui décorent des Frères dont l’ignorance vaniteuse rappelle l’âne de la fable, porteur de reliques. Henri Martin s’en fait garant: " Ce qui est bien curieux, et ce dont on ne peut guère douter, dit-il, c’est que la Franc-Maçonnerie moderne ne remonte d’échelon en échelon jusqu’à la Massenie du Saint-Graal. "

Le Graal est la clef du mystère chevaleresque. C’est le masque chrétien de la foi antique, le Palladium de l’ordre qui le met à l’abri du soupçon d’hérésie. Le Graal des légendes de la Table Ronde est, pour le profane et l’Eglise jalouse, le Saint Vaissel dans lequel Jésus a célébré la dernière cène la veille de sa mort et institué le sacrement de l’eucharistie. En réalité, pour les adeptes, c’était autre chose, ou plutôt le symbole spirituel de l’arcane matèrialisé par Rome. Le mot Graal a mis dans le plus grand embarras les étymologistes. Diez s’est approché de la raçine en fasiant dériver ce dernier du grec crater qui, dit-il, aurait pu devenir cratale. Il, en effet, le cratère - le mot est rentré dans notre langue - désigne bien une grande coupe.

Mais cette coupe - la Coupo Santo que chantent encore nos félibres albigeois et chevaliers du Graal sans le savoir, est le vase païen du feu sacré. Camille Duteil, ancien conservateur du Louvre, section égyptologique, sans soupçonner qu’il avait retrouvé le Graal de la Table Ronde, nous révêle à la page 143 de son inestimable " Dictionnaire des Hiéroglyphes " que les égyptiens nommaient gradal un vase en terre cuite dans lequel on conservait le feu dans les temples. Le provençal, surtout le languedocien montagnard, moins corrompu, appelle grasal un certain vase. Il est à propos ici de rappeler que les chevaliers continuateurs des rites égyptiens parlaient et écrivaient le provençal. Ce mot (est) passé dans la langue des troubadours. Le gardal, en écriture hiéroglyphique, ajoute cet auteur, exprime l’idée du feu (le contenant pour le contenu). Sérapis portait le gardal sur la tête. Les vierges consacrées des temples de Memphis entretenaient le gardal sur l’autel de Ptha, comme l’emblème du feu éternel qui perpétue la vie dans l’univers. L’Igne Natura Renovatur Integra des Rose-Croix, à notre sentiment, est une traduction phonétique de ce symbole, que la chevalerie gardait soigneusement sous le voile. Tous les anciens temples vénéraient cette figure. Le Temple de Vesta à Rome en fut une des dernières expressions. Mais pourrait-on affirmer que l’allégorie en est entièrement disparu? La lampe qui brûle perpétuellement devant le Saint-Sacrement dans les sanctuaires catholiques est un souvenir du gardal égyptien, et ce n’est pas le seul. Nous démontrerons un jour que le catholicisme est la seule religion qui ait conservé dans la liturgie la véritable tradition des mystagogies orientales.

Le Gardal est devenu, par contraction, Grâal, avec un accent circonflexe, puis Graal qu’on a écrit sans tenir compte du signe de la contraction.

La légende chrétienne dont on enveloppait cet arcane, le patronage de Joseph d’Aritmathie [N-O de Jérusalem] qui avait offert le sépulcre au Sauveur, couvraient suffisamment les origines suspectes de ce rite. Il est vrai que toute l’église chrétienne repose sur le même fondement, mais celle-ci, matèrialisant le symbole, n’en expose que l’exotérisme aux fidèles tandis que la chevalerie en révélait l’ésotérisme. Au surplus il ne serait pas difficile d’établir que le nom des personnages qui évoluent autour du Graal n’ont rien d’hébraïque; Joseph d’Arimathie sonne grec. Arimathie est visiblement formé de airemahesis, science de démonstration. Le radical air du verbe aireio, démontrer, nous a donné airetist , hérétique. C’était un titre de maitrise ou un surnom initiatique. Ainsi les Compagnons modernes se désignent encore entre eux par certains vocables: X- la clef des Coeurs, Agricol Perdiguier était surnommé Avignonnais la Vertu. Arimathie était un mot tout-à-fait en situation mais propre à donner le change aux chefs de l’église temporelle qui n’y voyaient que l’arimathaïn de Palestine . Titurel, le fondateur du Temple du Graal, est encore un nom tiré de titrain qui signifie trouer, percer. Il correspond à Perceval, Parsifal, Perceforest qui sont une traduction manifeste de Titurel. Ces aperçus ajoutent quelque poids à l’opinion des écrivains dont nous avons fait état.

Dans une exposition sommaire de l’histoire secrète de la Chevalerie il serait superflu d’insister. Du reste, la preuve des origines mystèriales de la Chevalerie a été faite avec une ampleur impressionante par un homme de grande culture, d’esprit religieux large, Eugène Aroux, ami de l’historien clérical Cesare Cantu, et traducteur de son Histoire universelle. Eugène Aroux a consacré à cette démonstration une série d’ouvrages d’une érudition insoupçonnable que nous énumérons par ordre de date: Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. La comédie de Dante traduite en vers selon la lettre et commentée selon l’esprit. Le paradis de Dante illuminé à Giorno. Dénouement maçonnique de la Comédie albigeoise. Preuves d’hérésie de Dante, notamment au sujet d’une fusion opérée vers 1312 entre la Massénie albigeoise, le Temple et les Gibelins pour constituer la Franc-Maçonnerie. Clef de la comédie anti-catharique de Dante. L’hérésie de Dante démontrée par Francesco de Rimini et Coup d’oeil sur les romans du Saint-Graal. La Clef da la Langue des Fidèles d’amour et enfin Les mystères de la Chevalerie et de l’amour platonicien au Moyen-âge.

L’auteur de ce travail de bénédictin sacrifie une partie de sa fortune et toute son existence pour faire prévaloir historiquement dans l’église et les universités ce fait patent et irréfutable que Dante fut un hiérophante de la Massénie chevaleresque et le fondateur de la Maçonnerie moderne. Cette opinion est recevable au moins dans les grandes lignes, car le fond hermétique de l’institution chevaleresque a échappé aux investigations d’Eugène Aroux insuffisament instruit des choses de l’occulte.

Le point de vue d’Aroux diffère sensiblement du nôtre. Nous tâcherons de trouver un moyen de conciliation car il ne comporte aucune incompatibilité absolue.

" Il y avait réellement, dit-il, dans la civilisation du midi comme celle du nord, bien moins avancée, et il ne pouvait y avoir qu’une seule chevalerie. Elle était purement féodale et nullement amoureuse. Celle des Tristan, des Lancelot du Lac, des Amadis et des Galaor n’a jamais existé que dans les romans et dans les assemblées secrètes de la Massénie albigeoise. C’est dans cette dernière qu’il faut chercher les chevaliers du Cygne, de l’Aigle noir et blanc, d’Orient et d’Occident, etc... ainsi que les poursuivants d’amour à tous les degrés. "

Qu’est-ce à dire ? Cette tradition de bons chevaliers errants et amoureux prêts à rompre une lance pour le triomphe de l’honneur et du bon droit ne reposerait que sur une fiction mystagogique et n’aurait eu de vigueur que dans des réduits souterrains , nombreux à la vérité, mais trés distants des hauts manoirs et fiers castels perchés sur des cimes trop élevées? Eugène Aroux tombe ici dans une erreur regrettable. Il confond noblesse et chevalerie. Les deux choses pourraient se combiner somme toute, mais n’étaient pas de même nature. Quand il nous parle d’une chevalerie féodale et d’une chevalerie amoureuse il fait montre d’une inconséquence assez singulière chez un homme aussi averti.

M. Aroux se trompe. Il n’y avait qu’une chevalerie; celle des mystères. Tous les nobles, même les plus grands feudataires n’y étaient pas admis. Le titre de chevalier était recherché comme le plus grand honneur qui pût échoir à un homme sur terre et le couronnement de la noblesse. Cette dignité était même refusée aux rois. Certains monarques l’acquirent, il est vrai, à une époque de décadence où la chevalerie n’était plus qu’un mot creux dont l’esprit s’était envolé. Et même si pour les besoins de la cause on en était réduit à accueillir un souverain régnant dans le temple, c’était à titre profane comme Napoléon ou Louis XVIII ont pu être reçus Maçons.

Le titre de chevalier n’était point décerné à la légère. Il fallait faire ses preuves. On s’est imaginé à tort que ces preux se bornaient à de rudes estocades et à des prouesses de bravoure. Il en allait tout autrement. Pour être armé chevalier il fallait être homme de bien dans toute l’acceptation du terme, renoncer à la vie de rapine des hauts barons routiers et détrousseurs et protéger la veuve et l’orphelin, en un mot être régénéré et né à une vie nouvelle. L’eglise, au XI° siècle, ne pouvait qu’opposer une faible barrière aux déprédations des grands seigneurs et ne put guère avoir exercé une influence suffisante pour que l’on puisse lui faire l’honneur d’un tel revirement dans les moeurs féodales.

Il fallait pour une oeuvre aussi considérable un levier plus puissant que celui de la force cléricale faite surtout d’éléments temporels. Nous ne dénierons pas absolument à l’église romaine une action morale qu’il serait injuste de ne pas admettre. Mais la chevalerie, encore qu’elle se soit développée sous son patronage, avait surtout un habile maquillage, leurrer la puissance des papes et entreprendre (sous le masque) la guerre de sape qui s’est prolongée jusqu’à nos jours.

Pour être au fait de ce qu’était alors l’église officielle, il suffit de lire l’horrible peinture qu’en retrace le véhément Pierre Damien. Jamais on vit pareil étalage de pourriture.Est-il raisonnable de considérer un clergé avili à ce point comme l’instigateur du mouvement chevaleresque? Le Vatican en serait bien embarassé d’en produire la preuve, et il sait bien aujourd’hui qu’il avait d’autres raçines.

Eugène Aroux, si avisé par ailleurs, se montre ici mal informé. Si l’on admettait sa pétition de principe, sa thèse s’écroulerait par la base.

Une objection se pose tout de suite : à la bonne époque la chevalerie n’était pas héréditaire tandis que la noblesse de race l’était. Ce trait distinctif démontre que la chevalerie consacrait une évolution morale toute personnelle.

Ce qui a créé ce malentendu dans l’esprit d’Aroux tient à ce fait administratif: il y avait dans la noblesse une organisation militaire forcément équestre puisque l’on combattait alors à cheval. Mais ces chevaliers étaient des gens de cheval qui portaient le glaive de la force et non celui de la loyauté. Jamais l’histoire ne prouvera que les cavaliers aient été armés chevaliers par une investiture régulière. Le titre de chevalier (bannerit) cause de cette erreur esr une pure homophonie sans conséquence tirée du mot cheval. La chevalerie légendaire qui est aussi celle de l’histoire exigeait une pèriode de probation fort longue.

A l’origine elle durait vingt et un ans. Elle était conférée au milieu d’un cérémonial symbolique qui frappe le moins prévenu . Des parrains ou jurants étaient indispensables et ce n’étaient point des comparses de pure forme. Le candidat passait d’abord par des bains fréquents puis demeurait plusieurs nuits dans une chapelle obscure sans lumière. C’était la nuit du tombeau dans lequel le vieil homme allait être inhumé puis rentrer en putréfaction pour ressusciter à une vie nouvelle ( la Vita nuova de Dante). Ensuite il reparaissait au jour tout vêtu de blanc pour témoigner de la résurrection morale. Il accomplissait alors les rites de la religion officielle. Aprés ce devoir il recevait l’épée, celle du bon combat, et l’on procédait à la vêture. Un discours initiatique accompagnait chaque pièce de l’armure qui murait en quelque sorte le récipiendaire dans les devoirs de sa charge. M. Roy, dans un petit livre, imprimé autrefois chez Marne, a recueilli quelques unes des allocutions prononcées pour la circonstance. L’intention ésotérique y est manifeste: l’armure n’est plus qu’une allégorie. Tout les sabreurs profanes ignoraient le sens philosophique.

Fauriet, dans son Cours de littérature provençal, reconnait au milieu des plus grandes perplexités que la chevalerie, en recrutant dans la menue noblesse, vivant à l’abri des écarts criminels de la noblesse de proie: " Ces hommes qui prenaient l’amour sur un ton si exalté n’étaient ni de grands barons ni de puissants feudataires. C’étaient, pour la plupart, de pauvres chevaliers sans fiefs (l’auteur parle ici la langue de la noblesse actuelle pour laquelle le titre de chevalier est le plus bas dans la hiérarchie). Le plus grand nombre appartenait aux rangs infèrieurs de la féodalité et plusieurs sont expressément cités pour leur grande pauvreté et le peu de figure qu’ils faisaient dans le monde. "

L’on s’étonnera peut-être que l’église n’ait point éventé la supercherie? Mais " maints couvents, tant d’hommes que de femme, étaient envahis par l’hérésie " dit Aroux. M. (Aidre Tieberg), dans son excellent ouvrage sur la Route Sociale signale certains monastères de Champagne qui, au moyen-âge, célébraient les rites symboliques de la Maçonnerie. Ils finirent par disparaitre par la suite, et pour cause.

Non, la chevalerie dont l’Europe s’honore et se glorifie a tenu trop de place dans la vie réelle pour qu’on puisse la réduire à une chevalerie purement allégorique comme celle des (trages). L’une aurait-elle débordé l’autre au point de la faire oublier et de donner le change à tel enseigne qu’on la prenne pour l’autre? Le fait tiendrait de la nature du prodige, car la noblesse extrêmement jalouse de ses prérogatives n’aurait pas souffert un empiètement qui aurait diminué son prestige.

La chevalerie s’inspirait de principes trop élevés pour n’être qu’une institution guerrière, car même celle que E. Aroux considère comme héraldique témoigne des plus nobles aspirations.

A notre avis elle est l’émanation des hautes personnalités du temps qui professaient le christianisme philosophique. S’il en était autrement et s’il fallait nécessairement confondre la chevalerie avec l’albigéisme, le catharisme et le Vaudoiserie il conviendrait d’aller jusqu’au bout de la logique et de dire que tous les membres de ces sectes étaient chevaliers.

Nous ne nous refusons pas à leur reconnaitre des liens de famille avec la chevalerie; mais celle-ci occupait l’étage au dessus de l’hérésie embrassée par le peuple et dirigée par un sacerdoce de même condition. Au lieu de troubadours portant les bonnes paroles les manants avaient les colporteurs, les marchands, les pèlerins et les baladins de carrefour. Cet état de chose découle nécessairement de l’influence régénératrice de la caste supèrieure mais s’ils professaient intimement la même doctrine, la manière différait.

Nous faisons les mêmes réserves en ce qui concerne le christianisme des chevaliers. E. Aroux que c’était celui qu’on entend de nos jours ramené à son état de pureté originelle. Nous pensons, au contraire, que lorsque l’église pactisa avec le pouvoir temporel et donna aux fidèles la chair matérielle du christ pour unique nourriture, les hiérophantes du christianisme philosophique, pour préserver de la ruine qui menaçait la Religion de la sagesse , suscitèrent le mouvement chevaleresque pour réagir sur les hautes classes et suivre le dogme des anciens mystères qui est la nourriture de l’âme par la science.

Aprés avoir remonté en une seule et unique pièce la chevalerie que M. Aroux avait coupée en deux, nous croyons utile de reproduire quelques pages trés instructives des Mystères de la chevalerie de cet auteur, la Massénie du Saint-Graal et les cours d’Amour.

Goërres fait une étude comparative des initiations aux mystères et de l’ancienne chevalerie. Un extrait de ce travail devrait trouver sa place. Vous pourrez peut-être vous le procurer. Ce document vient à l’appui de ma thèse contre celle d’Aroux. Il ferait donc bonne figure et documenterait plus sérieusement ce travail.