![]()

Maurizio Nicosia

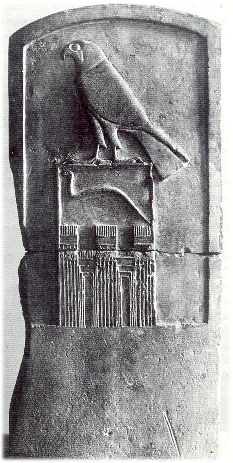

La Stele del Re Get

Analisi geometrica strutturale

| tetraArs sine Scientia nihil est: l’arte senza la Scienza

è nulla. La celebre frase fu pronunciata nel 1399 dal Maestro Giovanni Mignot, architetto

parigino, chiamato a Milano per valutare l’opera della fabbrica del Duomo (in Annali

della fabbrica del Duomo, G. Brigola, Milano 1877, vol I, pp. 209–211). Si

accese una disputa con le maestranze locali sulle proporzioni da dare ai contrafforti in

rapporto al tipo di pietra usata, e nel corso della disputa il Maestro Mignot pronunciò

questa celebre frase, in cui «arte» significa tecnica e «scienza» indica la geometria.

Mignot non intendeva certo affermare nulla di nuovo, si limitava a ribadire una sapienza custodita da secoli che già echeggiava nell’unico frammento dello scultore Policleto che la storia ci ha restituito: «l’arte si ottiene con molti numeri e badando ai minimi dettagli». tetraL’unico modo per documentare l’uso di teorie geometriche nell’arte è quello di impugnare squadra e compasso per individuare se l’opera è frutto di un sistema coerente. Da tempo la stele del re Get era sotto la mia osservazione: la sua limpida scansione mi sembrava scaturire dalla sezione aurea, che intravvedevo soprattutto nel rettangolo che circoscrive il palazzo e il glifo del re: il serpente. tetraNella stele, proveniente da Abido e oggi al Louvre, è iscritto il nome del re Get, della prima dinastia e indicato col serpente, sul quale è il falco del dio Horus. Sergio Donadoni ne sintetizza in Arte egizia (Torino 1982, Einaudi, pp. 32–33) le peculiarità: «anche gli studiosi più attaccati al mito della imitazione della natura tributano omaggio alla pulizia, al ritmo di quest’opera, alla sua precisione. Ed è proprio in questa precisione il valore del monumento: i raffinati equilibri di proprorzioni rifuggono da ogni precisa simmetria. L’apparente semplicità geometrica della figurazione non tollera un asse che la divida in due metà corrisponenti». tetraDonadoni fa in questo caso riferimento alla concezione moderna della simmetria, ma in età antica, almeno nel mondo greco, la simmetria indica solamente, e non è poco, che l’opera è costruita con lo «stesso metro», ovvero con lo stesso modulo. Una semplice proporzione armonica come 1:2, ‘asimmetrica’ per il mondo moderno, è invece perfettamente ‘simmetrica’ nel mondo antico: perché è commensurabile con lo stesso modulo. Una concezione dinamica della simmetria, dunque, di cui la stele del re Get è squisita e sapiente testimonianza: si osservi nell’immagine sottostante come la mediana della stele scandisca il ritmo delle colonne secondo un ritmo armonico d’ottava, o 1:2. tetraIn realtà il modulo che informa la stele non è aureo, come credevo, ma deriva da un processo chiamato dinamizzazione del quadrato: proiettando la sua diagonale si ottiene un rettangolo il cui lato maggiore è pari alla diagonale del quadrato originario. Questo processo, che può essere ripetuto ottenendo via via rettangoli in radice di 2, 3, 4, è tipico degli avori tardo romani, dei fregi bizantini e delle composizioni medievali. La stele di Get ci offre dunque un precedente storico di rilevante interesse. Si tratta di una composizione i cui rapporti vengono tutti stabiliti mediante archi di cerchio e proiezioni dei loro raggi: concepita dunque in punta di compasso. etraTuttavia anche la proporzione aurea vi svolge un ruolo non secondario: sia nell’assetto di Horus che nel rettangolo del Palazzo; il rettangolo in cui ondeggia il serpente è in rapporto aureo col quadrato costituito dal palazzo: il re è la parte ‘aurea’ della terra regale; non sappiamo se e come venisse chiamata la sezione aurea, ma certo agli Egizi non sfuggivano le proprietà a essa correlate: fattore costante e armonico di crescita. Comprensibile dunque che re Get le venisse comparato, fermento per la terra regia. Ciò significa dunque che l’arte egizia già padroneggia con eleganza sistemi compositivi piuttosto articolati, capaci di armonizzare le proporzioni dinamiche con le auree e con le armoniche. Cosa tutt’altro che semplice se si considera che le proporzioni auree e dinamiche sono irrazionali, governate cioè da numeri infinitesimali, mentre le armoniche sono razionali, basate invece su numeri interi. tetraTra gli aspetti peculiari della stele l’equilibrio dinamico, ottenuto attraverso il sapiente spostamento dell’asse della composizione; il rapporto tra micro e macrocosmo, tra cielo e terra, sottolineato dall’uso di rettangoli di medesime proporzioni per la stele e il palazzo del re; la sorprendente derivazione del rettangolo che circoscrive il Palazzo e il Re da due intersezioni apparentemente secondarie, che nondimeno dobbiamo considerare come «emanazioni» di Horus; infine l’uso della «tavola tripartita», ancor oggi gioiello del Maestro nella massoneria simbolica: segno inequivocabile che per millenni è stato uno dei segreti del mestiere. Quando ancora il mestiere era mysterium.

|

|

|

L’anonimo scultore egizio che scolpì la stele del Re Get è partito, come è frequente nei secoli successivi, da un quadrato. I modi di costruzione regolare del quadrato utilizzati sono in genere due: la sua inscrizione in un cerchio, o il suo sviluppo a partire da un lato. In questo caso è probabile che le dimensioni della stele abbiano indotto a costruirlo dal lato CD. Proiettati due archi di cerchio con raggio pari a CD, e due verticali da C e D, si determinano i punti A e B. Il formato della stele risulta da una dinamizzazione di questo quadrato originario ABCD: puntando il compasso in C e D con raggio CA e DB si determinano i punti F ed E di un rettangolo in radice di 2 (d’ora in poi V2): se assumiamo che il quadrato abbia misura 1, la sua diagonale, per il teorema di Pitagora, sarà pari a V2 . Poiché il rettangolo EFCD ha come lato minore quello del quadrato, e come maggiore la proiezione della diagonale, è detto rettangolo V2.

|

|

Dal rettangolo EFCD lo scultore ha proiettato

le diagonali CE e DF, ottenendo l’intersezione G che fissa l’altezza della

stele. È molto probabile che lo scultore si sia avvalso anche della

sezione aurea. In questo caso, puntato il compasso sulle mediane M ed N del quadrato ABCD

con raggio NA e MB, ha ottenuto i punti H e I. Si noterà che l’intersezione degli

archi AI e BH, il punto L, è stato proiettato su IC ottenendo il punto S, che funge da

base per l’arco di chiusura della stele. L’arco AI determina

l’altezza di Horus, e la diagonale CA l’estremo per la coda. Sull’asse LS

è impostato il suo vigile occhio. Le zampe si stringono tra la mediana GP e la sezione

aurea QR. Per determinare questa misura lo scultore, dal rettangolo aureo HICD, puntato il

compasso con raggio HA, ha ottenuto il punto Q e quindi il quadrato aureo HQRA (è

«aureo» perché è in proporzioni auree con il quadrato maggiore ABCD).

|

|

Sorprendente è il sistema

d’individuazione del rettangolo, su cui poggia Horus, con il Palazzo Reale e il

serpente. Dall’intersezione dell’arco BE con la diagonale DF del rettangolo V2,

lo scultore ha tratto il punto H, e il punto I dalla intersezione dell’altra

diagonale CE con il lato AB del quadrato di base. H e I, proiettati su CD, determinano i

punti M ed N dai quali lo scultore ha ricavato il quadrato STMN. Questo

quadrato è stato dinamizzato col medesimo sistema: puntando su M ed N con raggio

MS ed NT, ha ottenuto il rettangolo V2 UVMN. Quindi con le diagonali MU ed NV ha

determinato il rettangolo XYMN V3 che circoscrive Palazzo e Re. Sull’asse UV del

rettangolo V2 è stato impostato il serpente. L’analogia non è casuale: sia il glifo

del re Get, rappresentato dal serpente, sia Horus, suo omologo celeste, sono impostati sul

rettangoli V2. La corrispondenza tra cielo e terra non potrebbe essere più netta.

|

|

Lo scultore utilizza anche la «tavola tripartita», ovvero il sistema di divisione tripartito dei lati d’un quadrato che genera una scacchiera di nove caselle. Il quadrato minore ABCD, diviso dalle due diagonali CA e DB, viene scandito dalle oblique che congiungono l’angolo con la mediana del lato opposto, come per esempio BE ed EC. L’intersezione di queste oblique con le due diagonali consente di individuare quattro punti che possono essere attraversati da due coppie di segmenti paralleli. In questo caso ci siamo limitati a segnare le due parallele verticali e l’orizzontale superiore. Su questa s’arrestano gli sgusci delle colonne, mentre le due verticali vengono usate per scandire il ritmo delle tre colonne. L’ampiezza della maggiore è pari al terzo centrale del quadrato ABCD. |