HAMILTON George

HARMONIE

HARPE

HAUTBOIS

HAUTS GRADES

HAYDN

HÉRALDIQUE

HERMÉTISME

HAMILTON, George

(Chilston Park, vers 1695-Genève, 1757) Banquier anglais, décrit par Lüthy comme «l'un des plus forts spéculateurs d'Amsterdam » Hamilton était issu de la branche Abercorn des Hamilton. Le premier comte d'Abercom, mort en 1619, était son trisaïeul; son cousin, le 7e comte d'Abercorn, fut élu Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre le 28 décembre 1725. Il épouse à 22 ans le 2 octobre 1717 Marie Marguerite, fille du banquier genevois Jean Vasserot, établi à Amsterdam. Quatre ans plus tard, George Hamilton fait faillite - les fonds de son compte à la Banque d'Amsterdam passent de 777 319 florins au second semestre de 1720 à 46 florins au premier semestre de 1721 - et se retire à Rolle chez ses beaux parents.

(Chilston Park, vers 1695-Genève, 1757) Banquier anglais, décrit par Lüthy comme «l'un des plus forts spéculateurs d'Amsterdam » Hamilton était issu de la branche Abercorn des Hamilton. Le premier comte d'Abercom, mort en 1619, était son trisaïeul; son cousin, le 7e comte d'Abercorn, fut élu Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre le 28 décembre 1725. Il épouse à 22 ans le 2 octobre 1717 Marie Marguerite, fille du banquier genevois Jean Vasserot, établi à Amsterdam. Quatre ans plus tard, George Hamilton fait faillite - les fonds de son compte à la Banque d'Amsterdam passent de 777 319 florins au second semestre de 1720 à 46 florins au premier semestre de 1721 - et se retire à Rolle chez ses beaux parents.

Il s'installe en 1729 à Genève* où il fait la connaissance d'Edward Bligh futur comte de Darnley (1715~1747) qui y fait ses études sous la férule d'un savant hollandais nommé Timback. En 1734, Hamilton est condamné aux arrêts domestiques par le Magnifique Conseil genevois pour avoir aidé Edward Bligh à rosser son précepteur. Devenu Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre le 28 avril 1737, Darnley le nomme Grand Maître Provincial de Genève, ainsi que l'indique Anderson* dans l'édition 1738 de ses Constitutions* bien que son activité maçonnique semble avoir alors cessé.

Le nom de George Hamilton est lié à l'apparition de la franc maçonnerie à Genève, mentionnée pour la première fois dans les registres du vénérable consistoire le jeudi 1er mars 1736: « On a rapporté qu'il s'est formé depuis peu dans cette Ville, Une Société. sous le Titre de Massons libres, dont les Membres sont obligés, en y étant admis, de faire Un serment des plus solennels, au Président qui est à Londres de garder le secret de tout ce qui se passe dans l'assemblée. Que le S. Hamilton tient icy la place du Chef, & qu ils y ont agregé diverses personnes de cette Ville. » Convoqué à plusieurs reprises par les autorités genevoises en mars et en avril 1736, Hamilton promet d'obéir à la défense « de recevoir à l'avenir dans cette société aucune personne de cette ville soit citoyen bourgeois natif ou habitant de même que des étrangers mineurs à moins qu'ils n'aienl le consentement de leur gouvernement». Son nom ne sera plus jamais évoqué en rapport avec la franc-maçonnerie dans les registres des autorités genevoises.

En 1751, Mme Hamilton demandera au Conseil l'autorisation de faire emprisonner son mari dont le « mauvais train » et la violence rendent la vie conjugale bien pénible. Le Conseil ne crut pas donner suite à cette demande mais, 5 ans plus tard, toujours sur le désir de sa femme qui l'avait installé à Thônes il interdit l'entrée de Genève à Hamilton. La découverte de son corps noyé dans le Rhone est mentionnée sur le registre des décès de Genève.

A. B.

HARMONIE:

voir Colonne d'harmonie

HARPE

Durant les premières décennies du XIXe siècle la harpe suscite un intérêt nouveau secondé par des innovations dans la facture instrumentale. En témoigne l'activité des Taskin* qui, après s'être imposés comme facteurs de clavecin et de piano*, se consacrent également à cet instrument en vogue. C'est, en maçonnerie, l'utilisation plus intimiste de la harpe qui prédomine. On écrit des arrangements, des accompagnements de mélodie. Rarement l'instrument est utilisé seul. Son admission dans les temples* prouve la perméabilité de l'institution aux goûts de l'époque. Quand elle est associée au cor*, elle donne des palettes sonores très originales. Quelques harpistes furent initiés.

Les Cousineau furent une famille de luthiers et harpistes. Le père, Georges (1739-1799) fut éditeur de musique; membre fondateur de la loge* Le Point Parfait et de la loge Les Amis de la Liberté* il ne semble pas avoir laissé de musique maçonnique. En revanche, son fils Jacques Georges (1763-1836) membre de La Céleste Amité (1780) de Saint Jean de Palestine (1788) des Amis de la Liberté (1790-1793) a écrit une Marche des Samnites (1802) pour Le. Point Parfait (1802-1813).

Guillaume Pierre Antoine Gatayes (ou Gataye) [1774-1846], professeur de harpe, de chant et de guitare*, compositeur, fut membre de la loge Sainte-Thérèse des Amis de la Constance en 1805 (Rose-Croix* et affilié libre» de Saint Alexandre d'Écosse en 1806 et de La Trinité. Il a composé un cantique maçonnique.

François Joseph Nadermann (1781-1835) artiste de la Chapelle royale professeur au Conservatoire en 1825, compositeur facteur de harpe et éditeur, fut directeur de l'orchestre pour une fête de la Mère Loge Écossaise* de France en 1807. Membre de Sainte-Caroline en 1806-1807 (Souverain Prince Rose Croix» il appartint aussi à l'Athénée des Arts.

Antoine Prumier (1794-1868) professeur au Conservatoire, fidèle à l'harmonie des Frères Unis Inséparables *, entra dans cette loge en 1818 pour la servir au moins jusqu'à 1849. Aux cotés de Taskin, il devint maître des cérémonies en 1824 et 1828, secrétaire en 1837, surveillant en 1841, et vénérable* en 1846. On sait qu'il fut également affilié à La Rose Étoilée Régénérée en 1839. Rares furent pourtant les frères à talent qui, au XIXe siècle, purent jouer un rôle réellement déterminant dans la gestion de leur loge. Son fils, Antoine Ange (1828 1884) harpiste de l'Opéra, appartint également aux Frères Unis Inséparables; initié en 1839, maître* en 1844, et Rose Croix en 1846, il y travailla jusqu'en 1872.

Chr. N.

HAUTBOIS

Bien que le hautbois fut admis dans l'harmonie maçonnique dès ses débuts (La Marche des francs-maçons de Naudot, est publiée en 1737» il semble avoir connu un succès mitigé. Il ne bénéficia pas de la reconnaissance autonome que connut le cor* et, comme l'indique Philippe Autexier il arrivait qu'on le remplaçait par la clarinette*. Cela n'empêcha pas la maçonnerie d'intégrer des hautboïstes de renom.

Alexandre Ferlendis (1783-?) hautboïste et professeur de cor anglais appartint très probablement à la loge* milanaise Saint Jérusalem. Affilié à Anacréon (1805» il travailla pour sa colonne d'harmonie*.

Louis-Jean Sallentin, professeur de hautbois et de flûte au Conservatoire, artiste de l'Académie impériale de musique, est cité comme ancien membre et membre honoraire des Neuf Soeurs * en 1806 (maître*) et du Contrat Social en 1809.

Gustave Vogt (Strasbourg, 1781-Paris, 1870) hautboïste renommé (orchestres de l'Opéra-Comique, de la Chapelle royale sous la Restauration» professeur au Conservatoire composa une cantate en 1820, quand le Grand Orient* organisa la pompe funèbre en l'honneur du duc de Berry, Vogt, qui avait été son professeur particulier, composa une cantate pour la circonstance.

Chr. N.

HAUTS GRADES

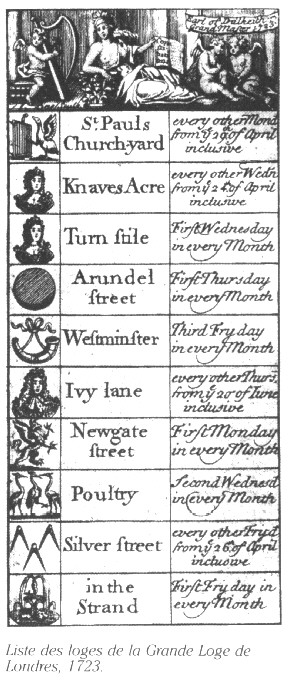

Mise en forme à Londres à partir de 1717, la franc-maçonnerie spéculative* moderne s'implante à Paris autour de 1725. Elle pratique probablement les deux grades hérités de la maçonnerie opérative* d'Écosse*, apprenti*-entré et compagnon* du métier, auxquels vient s'ajouter, dans les années 1730, un troisième grade dit de maître*. Entre cette époque et 1760, les francs-maçons français vont découvrir et se mettre à pratiquer d'autres grades appelés hauts grades.

Mise en forme à Londres à partir de 1717, la franc-maçonnerie spéculative* moderne s'implante à Paris autour de 1725. Elle pratique probablement les deux grades hérités de la maçonnerie opérative* d'Écosse*, apprenti*-entré et compagnon* du métier, auxquels vient s'ajouter, dans les années 1730, un troisième grade dit de maître*. Entre cette époque et 1760, les francs-maçons français vont découvrir et se mettre à pratiquer d'autres grades appelés hauts grades.

Si les trois premiers grades sont dits « bleus »* ou « symboliques », dans la tradition maçonnique française, et craft, « du métier ., dans la maçonnerie britannique, l'usage a fait désigner les « autres grades « sous cette appellation inexacte au sens littéral, mais aujourd'hui établie, de « hauts grades » ou d'« écossisme » en France et de side degrees en Grande Bretagne. Ils sont l'une des formes d'expression privilégiées des courants spiritualistes et ésotériques développés au XVIIIe siècle. L'émergence et la nature de ces hauts grades restent l'un des sujets les plus obscurs et les plus étonnants de la face cachée du siècle des Lumières*.

Leur origine est une question difficile et très controversée. On a longtemps voulu n'y voir qu'une invention née de la fantaisie des maçons français du XVIIIe siècle. Ces derniers auraient créé de toutes pièces de nouveaux grades empruntant aux spéculations de la Kabbale* et de l'hermétisme*, dont étaient avides ces esprits critiques à l'égard des institutions religieuses et ces âmes frustrées par l'émergence du rationalisme moderne.

En fait, cette vision des choses est profondément influencée par une conception de la maçonnerie apparue à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle et que partagent paradoxalement des institutions aussi différentes que la Grande Loge Unie d'Angleterre* et le Grand Orient de France*. La franc-maçonnerie authentique ne résiderait que dans les trois premiers grades, les seuls à être universels, les seuls aptes à transmettre la tradition maçonnique dans sa pureté originelle. Les hauts grades ne représenteraient, dans le meilleur des cas, qu'un complément qui dirait d'une autre façon ce que des esprits avisés auraient déjà dû découvrir dans la pratique des grades symboliques, et dans le pire des cas qu'un artifice pour satisfaire la vanité des amateurs de titres pompeux qui ridiculiseraient l'Ordre*.

Dans cette perspective, que ce soit pour Gould* ou pour Amiable, les hauts grades ne pouvaient qu'être postérieurs aux grades symboliques que l'on rattachait, un peu vite aux maçons du Moyen Âge. Cette théorie n'est plus acceptable, car des indices laissent supposer que les hauts grades les plus anciens font pleinement partie du patrimoine de la première francmaçonnerie spéculative britannique. Ils ne sont donc ni une invention française, ni postérieurs à la mise en forme originelle de la maçonnerie spéculative. Le grade de maître lui-même, qui propose à la différence des deux premiers grades une légende au riche symbolisme et qui n'est attesté que dans les années 1720, ne serait-il d'ailleurs pas le premier des hauts grades ?

René Guilly* et Roger Dachez ont esquissé une nouvelle théorie de l'apparition des hauts grades. Lors de la récupération du vieux fonds rituel en deux grades de la maçonnerie opérative d'Écosse par la première franc-maçonnerie spéculative britannique, le besoin d'un grade terminal d'aboutissement plus dense en potentialité symbolique s'étant fait sentir, plusieurs projets de 3e grade auraient été élaborés dans les premiers milieux spéculatifs britanniques. Le grade structuré autour de la légende d'Hiram* se serait imposé entre 1725 et 1735 comme le 3e grade standard.

Les autres essais de 3e grade, probablement le Maître Parfait et le Royal Arch dans des versions archaïques n'auraient pas été abandonnés et, poussés vers le haut, auraient constitué les premiers grades complémentaires au système symbolique en trois grades tel qu'il venait de se fixer.

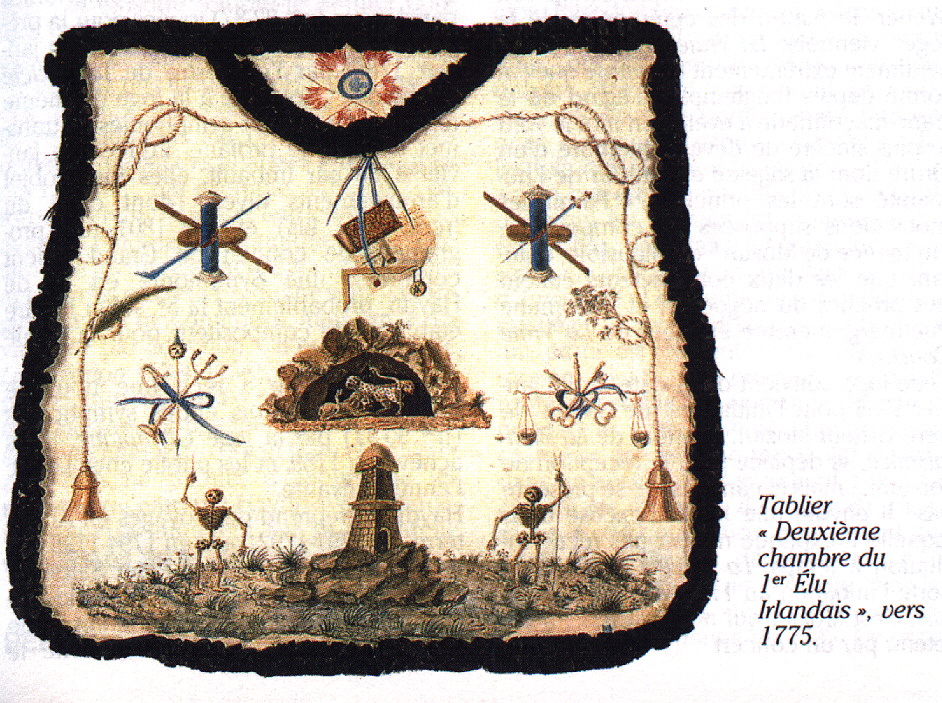

Quoi qu'il en soit, en France, les premiers hauts grades apparaissent probablement dans le cours des années 1730, mais on ne trouve de témoignages de leur existence que dans les années 1740. Après les avoir condamnés en 1743, les autorités maçonniques parisiennes reconnaissent leur légitimité le 24 juin 1745 dans les « Statuts dressés par la RL St. Jean de Jérusalem » qui précisent: « Les maîtres ordinaires s'assembleront avec les maîtres parfaits et irlandais trois mois après la St-Jean, les maîtres élus six mois après les écossais neuf mois après, et ceux pourvus de grades supérieurs quand ils le jugeront à propos. » Les noms et la hiérarchie des 7 grades sont donc clairement définis. Outre les trois grades symboliques, le maçon peut aspirer à quatre autres grades: Parfait, Irlandais, Maître Élu, Écossais*.

De plus, l'existence de grades encore supérieurs est reconnue. Les thèmes symboliques proposés par ces rituels font référence au Temple* de Salomon soit pour prolonger la légende du gradé de maître (notamment pour les grades d'Élu ou d'lrlandais) soit pour développer des légendes autonomes, dans la plupart des cas totalement apocryphes (Maître Parfait et Écossais). Dans cette perspective, le grade de Maître Parfait propose une méditation sur la pierre de la fondation et celui d'Écossais, version française du Royal Arch britannique, révèle l'existence d'une parole perdue précieusement conservée dans une voûte secrète dissimulée sous le Temple de Salomon .

Mais si les premiers hauts grades sont d'origine britannique, les maçons français ne vont pas se limiter à ces grades, ni même à leurs versions magnifiées de Parfait Élu ou Grand Écossais. Probablement dès les années 1740 vont apparaître en France d'autres grades de nature chevaleresque. Ces nouveaux hauts grades, nés en France, dans une maçonnerie dont les résidents britanniques constituaient encore une part importante, se diffusent ensuite dans toute l'Europe Le célèbre discours du chevalier de Ramsay* passe pour avoir popularisé dès 1736, parmi les frères français, l'idée que les francs-maçons descendaient des Croisés, et donc que leur confrérie* était en fait un Ordre de chevalerie. On a voulu voir en Ramsay l'inventeur de cette illustre ascendance chevaleresque.

C'est possible, mais peut-être n'a-t-il fait que formuler une idée que l'on rencontrait déjà dans les milieux maçonniques français ou britanniques de son temps. Le premier grade chevaleresque est celui de Chevalier de l'Orient. Sa thématique est la reconstruction du second Temple par les Juifs* libérés de l'Exil par Cyrus et conduits par Zorobabel. Cette chevalerie enracinée dans l'Ancien Testament se situe donc bien dans l'univers symbolique des plus anciens hauts grades tout en ouvrant une transition vers une « maçonnerie renouvelée » sous-entendue par la chevalerie, pour reprendre l'expression de l'époque.

Le troisième temps de la formation des hauts grades voit l'apparition d'une légende qui marquera profondément les milieux maçonniques et, au-delà, l'imaginaire européen. Les francs-maçons seraient en fait les descendants des templiers dont des groupes secrets auraient survécu jusqu'au XVIII' siècle sous le masque de la franc-maçonnerie. La dynastie errante des Stuart en aurait fourni les chefs secrets à la tête des rescapés recueillis en Écosse. La recherche maçonnique a tout récemment mis au jour l'existence d'un haut grade templier en France dans les milieux jacobites* en 1750 : l'ordre Sublime des Chevaliers Élus. La légende templière ne se développe cependant pleinement que dans les années 1760 autour des deux héritiers des Chevaliers Élus: le grade de Grand Inspecteur Grand Élu Chevalier Kadosh* et la Stricte Observance*.

Tous les hauts grades maçonniques qui traversent l'épreuve du temps sont en place quand apparaît le grade de Rose Croix, probablement au milieu des années 1750.

La multiplication des hauts grades (au XIXe siècle, Ragon prétend en compter 1400, même si une bonne centaine paraît plus proche de la réalité) est un phénomène original. Cette matière multiforme et un peu insaisissable ne nous semble pouvoir être comprise que si l'on considère que c'est un véritable cycle légendaire qui s'est constitué en plein siècle des Lumières. Il faut appréhender ces textes comme les romans de chevalerie du Moyen Âge.

Le Salomon des maçons est un proche cousin du roi Arthur. De grade en grade les frères apprennent des secrets nouveaux sur la geste de Salomon d'Hiram et de leurs disciples: les Écossais. Les légendes, souvent bien éloignées des sources bibliques, sont plus soucieuses d'enseignement symbolique et spirituel que de cohérence historique et scripturaire. D'aucuns voient, sous un habillage vétérotestamentaire, l'exposé des grands archétypes spirituels qui hante la psyché humaine.

Dans les années 1760, on note plusieurs tentatives pour installer des autorités centrales capables de gérer les hauts grades: le Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident ou le Conseil des Chevaliers d'Orient sont parmi les plus notables.

Mais chaque loge a son système particulier de hauts grades et les loges importantes font bénéficier leurs loges filles et les loges avec lesquelles elles correspondent de celui qu'elles mettent au point. La situation présente donc une grande diversité.

Jusqu'aux années 1970, l'historiographie maçonnique, généralement hostile aux hauts grades, les présentait comme « d' inextricable fouillis » (Gaston Martin) , un « salmigondis » (Lantoine`) ou une e anarchie écossaise " (Marcy). En fait, il y a un nombre limité de hauts grades qui sont reconnus par la généralité des maçons et qui se présentent selon une hiérarchie admise par tous.

Les systèmes particuliers des loges reprennent toujours plus ou moins les mêmes hauts grades classiques auxquels ils ajoutent parfois un grade spécifique à la loge, souvent comme grade terminal.

Pour tous les maçons il y a donc un « ordre analytique connu » pour reprendre l'expression utilisée par la Chambre des Grades du Grand Orient en 1782. Ce sont tout d'abord les « petits grades » (Parfait, Irlandais, Maître Secret*...) les grades d'Élus (des 9 des 15 de Pérignan...) puis les grades d'Écossais (des 3 J. de la Voûte...) et enfin ceux qui constituent la chevalerie maçonnique (le plus souvent avec le grade de Chevalier d'Orient auquel succèdent d'autres grades chevaleresques).

Les grades qui marquent l'aboutissement d'une carrière maçonnique sont soit celui de Rose-Croix, soit celui de Chevalier Kadosh. Dans les années 1780 apparaît un souci d'uniformisation dans la pratique des hauts grades qui entraîne une fixation des rites. Ainsi c'est en 1782 qu'est fixé le Rite Écossais Rectifié*, en 1784 le Rite Français* et en 1804 le Rite Écossais Ancien et Accepté*. Ces rites ne font cependant que reprendre selon diverses modalités, l'.«ordre analytique connu » du XVIIIe siècle.

Certain. systèmes, comme les rites alchimiques qui fleurirent au XVIIIe siècle ou le Régime Écossais Rectifié ajustent les grades t leur hiérarchie aux doctrines qu'ils veulent enseigner. Ainsi ce dernier a été codifié pour transmettre de grade en grade, par étapes successives, la doctrine de Martinès de Pasqually*.

Au cor raire d'autres rites prennent le parti de fixer un usage sans intervenir a priori su l'enseignement symbolique délivré par la succession des grades. C'est notamment le cas du Rite Français et du Rite de Perfection devenu en 1801 le Rite Écossais Ancien et Accepté.

Le premier fait le choix de ne retenir que les hauts grades les plus anciens dans leurs versions les plus sobres et de faire du grade de Rose Croix le couronnement de l'engagement maçonnique. Le second se présente comme une sorte de conservatoire des hauts grades existant à Paris autour de 1760. Seuls quelques-uns parmi la trentaine de hauts grades qu'il propose ont été pratiqués, les autres étant donnés, sans cérémonie, par communication.

Après u~l relatif déclin pendant la période d'engagement politique de la maçonnerie française entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, les hauts grades ont reconquis l'intérêt des maçons. lls apparaissent comme un cadre privilégié pour la réflexion sur les questions métaphysiques. Leur symbolisme se prête particulièrement bien à la quête initiatique. En théorie, il ne devrait y avoir qu'une organisation nationale de hauts grades par pays et par rite. Cette organisation devrait de plus être tout à fait indépendante de la Grande Loge qui gère les trois premiers grades.

Mais aujourd'hui, en France, les organisations de hauts grades sont liées aux différentes obédiences symboliques. Pour décrire de manière synthétique et didactique la nébuleuse des instances dirigeantes des hauts grades, quitte à simplifier un peu une histoire compliquée il convient de présenter les organisations, rite par rite.

Le Rite Écossais Ancien et Accepté s'implante à Paris en 1804. Après une tentative de rapprochement avec le Grand Orient de France, le Suprême Conseil des Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33° reprend son indépendance, jusqu'en 1816. Les deux plus importantes organisations de hauts grades sont nées de ce premier Suprême Conseil indivis.

En 1816, la majorité des membres du premier Suprême Conseil décide de rejoindre le Grand Orient et d'y créer le Grand Collège des Rites-Suprême Conseil qui, jusqu'à nos jours, gère les hauts grades du Rite Écossais Ancien Accepté pour le Grand Orient de France. Une minorité a refusé l'union au Grand Orient et en 1821 forme un Suprême Conseil de France.

Cette organisation est amenée à créer des loges symboliques, puis, à terme, la Grande Loge de France*. Aujourd'hui le Suprême Conseil de France administre les ateliers de hauts grades rassemblant les frères issus de celle-ci.

En 1899 Le Droit Humain* fondé en 1893 constitue un Suprême Conseil Mixte Universel, souverain du 1° au 33". Ce Suprême Conseil est la plus haute autorité du Droit Humain qui se voit ainsi doté d'une organisation des plus orthodoxes selon les principes hiérarchiques du Rite Écossais Ancien Accepté.

En 1965, une fraction de frères de la Grande Loge de France rejoint la Grande Loge Nationale Française* et y apporte le Rite Écossais Ancien Accepté. Deux membres du Suprême Conseil de France dont le Grand Commandeur Charles Riandey*, les accompagnent. Ils créent le Suprême Conseil pour la France qui ouvre aux frères de la Grande Loge Nationale Française la pratique des hauts grades du Rite Écossais Ancien Accepté.

En 1972, des soeurs de la Grande Loge Féminine de France* érigent le Suprême Conseil Féminin de France a partir d'une intéressante filiation anglaise.

En 1973 puis 1981, un Suprême Conseil Mixte de France se constitue dans le sillage de la Grande Loge Mixte Universelle puis de la Grande Loge Mixte de France. En 1994, des frères membres du Grand Collège des Rites-Suprême Conseil le quittent et forment le Suprême Conseil Uni de France.

Mises bout à bout, ces organisations regroupent près de 20 000 maçons. A la manière des académies, la plupart des Suprêmes Conseils recrutent leurs membres selon le mode de la cooptation à vie. Elles font du Rite Écossais Ancien Accepté le système de hauts grades le plus pratiqué,en France.

Le Rite Écossais Rectifié est apparu en France entre 1776 et 1782; il a disparu dans le deuxième tiers du XIXe siècle et ne s'est maintenu qu'en Suisse* sous l'autorité du Grand Prieuré Indépendant d'Helvétie. À partir de 1913 et jusqu'en 1935 les Suisses arment Chevaliers Bien faisants de la Cité Sainte un certain nombre de maçons du Grand Orient de France.

En 1924, le Grand Collège des Rites-Suprême Conseil érige en son sein un Grand Directoire pour le Régime Écossais Rectifié. En 1935, à la suite de divergences au sein du Grand Orient de France,des frères rassemblés autour de Camille Savoire* constituent le Grand Prieuré des Gaules. En réaction, en 1938, les frères qui veulent maintenir la pratique du Régime Rectifié au sein du Grand Orient érigent le Grand Directoire Rectifié du Grand Collège des Rites en Grand Prieuré Indépendant de France.

Après la guerre, la régence écossaise du Grand Collège des Rites s'estompe pour ne renaître pleinement qu'en 1973. Dans le prolongement de ce réveil, la complète souveraineté du Grand Prieuré Indépendant de France vient d'être rétablie.

Fractionnements et scissions au sein des obédiences compliquent encore la donne. En effet, en 1958, le Grand Prieuré des Gaules se rapproche, puis signe un traité d'alliance avec la Grande Loge Nationale Française. Les frères membres d'autres obédiences symboliques ne l'acceptent pas.

En 1962 se constitue ainsi le Grand Prieuré de France pour rassembler les frères des hauts grades qui ont quitté la Grande Loge Nationale Française pour former la Grande Loge Nationale Française-Opéra (la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique* Opéra). Depuis 1995, cette structure, réorganisée en 2e Province-Auvergne, comprend un Grand Prieuré de France séant à Paris et un Grand Prieuré de Provence à Aix. En 1965 est fondé le Grand Prieuré Indépendant des Gaules rebaptisé Grands Prieurés Unis des trois Provinces. Ces Grands Prieurés Unis continuent à recruter leurs membres sans tenir compte de l'obédience symbolique dont ils sont issus.

De son côté, le Rite Français, dont les hauts grades ont été absorbés peu à peu par le Rite Écossais Ancien et Accepté, bénéficiant du regain d'intérêt pour les rituels dans les années ]960, voit se réveiller des structures spécifiques pour ses hauts grades. En 1963 est créé le Souverain Chapitre Jean-Théophile-Désaguliers dont les travaux font mieux connaître le Rite Français et contribuent à sa diffusion. Sans revendiquer aucune autorité sur qui que ce soit il assume jusqu'à nos jours, la fonction de Souverain Chapitre Métropolitain.

Entre les années 1970 et les années 1990, à partir du Chapitre Jean-Théophile Désaguliers une vingtaine de chapitres français seront créés à Paris, dans le Nord et sur la côte méditerranéenne par des frères du Grand Orient, de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra ou de la Grande Loge Nationale Française.

En 1996 le Grand Collège des Rites reconnaît une dizaine de chapitres français et reconstitue le Grand Chapitre Général* de France qui regroupe donc des frères appartenant par ailleurs au Grand Orient de France.

Du côté des Rites Égyptiens*, l'organisme directeur du Rite de Memphis et Misraïm est le Souverain Sanctuaire. Paris est son centre le plus important et le Souverain Sanctuaire international a été constitué à la fin des années 1960 par Robert Ambelain. Cette organisation a récemment connu de graves divisions qui ont abouti à son éclatement en plusieurs groupes. Pour conclure, on doit signaler que les frères de la Grande Loge Nationale Française ont introduit en France plusieurs systèmes de hauts grades d'origine anglo saxonne qui ont donné lieu à la création d'organisations ad hoc pour assurer leurs administrations (Grande Loge Française de la Marque, Grand Chapitre de l'Arc Royal, Societas Rosi-Crusae in Callia...)

P. M.

HAYDN,

Joseph {Rohrau, 1732 Vienne, 1809) Chanteur à la maîtrisé de la cathédrale de Vienne, qu'il quitte à sa puberté, Joseph Haydn connaît des débuts difficiles: il vit, dans la précarité des cours qu'il prodigue, avant d'accepter le poste de maître de chapelle auprès du prince d'Estherazy. Il est reconnu par la qualité de ses oeuvres religieuses.

Joseph {Rohrau, 1732 Vienne, 1809) Chanteur à la maîtrisé de la cathédrale de Vienne, qu'il quitte à sa puberté, Joseph Haydn connaît des débuts difficiles: il vit, dans la précarité des cours qu'il prodigue, avant d'accepter le poste de maître de chapelle auprès du prince d'Estherazy. Il est reconnu par la qualité de ses oeuvres religieuses.

C'est alors qu'il est au faîte de sa gloire qu'il adresse, le 29 décembre 1784, une lettre de candidature à Franz Philip von Weber, le maître des cérémonies de la loge* viennoise La Vraie Concorde « Le sentiment extrêmement favorable que j'ai formé depuis longternps à l'égard de la franc-maçonnerie a éveillé en moi le vœu le plus sincère de devenir membre d'un Ordre dont la sagesse et l'amour de l'humanité sont les principes. » Parmi les motivations supposées du compositeur l'influence de Mozart* est plausible, d'autant que les deux compositeurs étaient des proches du négociant et mélomane Puchberg, membre éminent de La Vraie Concorde.

Cette loge convient de la date du 28 janvier 1785 pour l'initiation* de Haydn, le frère visiteur Mozart, membre de La Bienfaisance, se déplace pour la réception de son ami... mais le candidat ne se présente pas! Il envoie une lettre d'excuse dans laquelle il explique n'avoir pas reçu l'invitation à temps. La Vraie Concorde reporte l'initiation au 11 février mais, cette fois, c'est Mozart qui ne vient pas: il est retenu par un concert.

Les deux maçons ne se rencontreront pas en loge car Haydn aurait porté, selon l'expression de Philippe Autexier, « un tablier pur et sans tache ». Il n'a jamais rejoint les colonnes de sa loge après son initiation. Lorsque La Vraie Concorde fusionne, par décret impérial, avec d'autres ateliers viennois et prend le titre distinctif La Vérité (1786) il est inscrit parmi les apprentis* absents. Après juin 1787, la loge cesse de se réunir et, en 1789, elle est officiellement dissoute.

Joseph Haydn n'a jamais rejoint ses rangs. Faisant état des recherches de H. C. Robbins Landon, Gérard Gefen pense que l'appartenance de Haydn à la maçonnerie ne serait pas purement nominale car, si Haydn ne se déplaçait pas pour maçonner à Vienne, ce serait petit-être parce que son entourage proche lui permettait de le faire au château d'Eberau: presque tous les membres de la famille Estherazy étaient francs-maçons, et il existait une petite loge sur place, La Roue d'Or. On ne peut cependant parler de « parcours initiatique » à propos de Haydn. En revanche, il fut l'un des plus prestigieux compositeurs de musique à destination d'une loge.

En mars 1785, Haydn reçoit une commande d'une loge parisienne (L'Olympique}. On ne sait pas comment elle a pu être informée par la loge viennoise, car celle-ci n'entretenait qu'une relation ténue avec la loge Le Patriotisme. Quoi qu'il en soit, Haydn écrit six Symphonies parisiennes (n°S 82-87) jouées pour la première fois au palais des Tuileries, en janvier 17861 par l'orchestre de la Société Olympique*, souchée à la loge du meme nom. Le succès des symphonies se transmet au monde profane. Éditées en janvier 1788 par Imbault, elles font l'objet d'arrangements divers (dont celui du frère Rigel fils) et, en 1801, un programme de concert du Grand Orient comprend une Symphonie en ré de Haydn, probablement la Se, selon l'ordre établi par le compositeur pour la publication.

En 1788, Haydn a reçu une nouvelle commande de trois autres symphonies (n° 90-92) par la loge Olympique. Il les achève en 1789, et les publie chez Leduc l'année suivante.

Haydn entreprend des voyages en Angleterre, en 1791-1792, puis en 1794-1795. Samuel Arnold, un ami de Peter Salomon (lequel faisait office d'imprésario de Haydn en Angleterre et appartenait à une loge allemande de Londres» invite le

compositeur à diriger une de ses symphonies pour un concert maçonnique de bienfaisance. Ce concert est prévu le 30 mars 1795, au Freemasons Hall. Haydn accepte puis se dédit quand il apprend qu'aucune répétition n'est envisagée. Cet épisode semble le dernier contact indirect que le compositeur ait eu avec la franc-maçonnerie.

Pourtant la production de Haydn a suscité des travaux musicologiques sur l'existence d'éléments maçonniques dans ses oeuvres. Ce sont des analyses symboliques qui reposent, par exemple, sur l'étude de formules rythmiques et leur comparaison avec les batteries maçonniques. Il est certain que les francs-maçons français se sont appropriés des oeuvres qui ne sont pas originellement maçonniques, mais qui le devinrent « par adoption ». Il en est ainsi de La Création (1796-1798), oratorio dont la portée humaniste est évidente et dont certains passages rappellent La Flûte enchantée. A la différence de son frère et ami Mozart, rien ne permet d'établir que les relations qu'entretint Haydn avec la francmaçonnerie influèrent sur sa démarche créatrice ou sur sa spiritualité.

Chr. N.

HÉRALDIQUE:

voir Sceaux

HERMÉTISME

Le mot renvoie, par son origine, à une doctrine de l'Egypte* ancienne liée à l'art sacré et dont d'accès n'était pas des plus aisés. Un peu plus tard, cette doctrine rencontre la cuLture grecque et une synthèse s'opère alors. Elle donne naissance aux conceptions d'Hermès Trismégiste (trois fois très grand !}, contenues en particulier dans le Poimandrés. Hermès Trimégiste fut même assimilé au dieu égyptien Toth, proche parent, par ses multiples fonctions, du logos grec. Toth, scribe des dieux, n'avait il pas la maîtrise des sons, des rythmes, des nombres et des signes ? On peut encore explorer les arcanes de la doctrine hermétiste dans Mercurii Trismegisti liber de potestate et sapientia Dei, texte traduit du grec en latin par Marsile Ficin (Trévise, 1471). L'une des sources se trouve aussi dans la Table d'émeraude (Tabula smaragdina, publiée en 1541), attribuée au Trismégiste, abondamment commentée depuis le Moyen Âge. Ces savoirs ésotériques nourrissent les élucubrations occultistes, les rêveries poétiques et l'imaginaire de certaines obédiences* maçonniques.

On peut retenir deux principes majeurs qui constituent le socle de la pensée hermétiste. L'unité proclamée de l'univers, dans lequel tout n'est qu'actions et interactions, exclut la possibilité même du hasard. Le symbole de cette unité est le cercle ou le serpent qui se mord la queue. Le dogme de l'immanence, second principe, introduit le macrocosme dans le microcosme et lait de l'homme la partie d'un Tout et le Tout lui-même. Dans cet univers clos, tout correspond par relations essentielles, permanentes, intrinsèques et chaque homme contient en lui les lois qui régissent le monde. « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose », peut-on lire dans la Table d'émeraude. Le mode de connaissance privilégié étant analogique, l'action sur une partie est efficiente sur la totalité. On reconnaît ici la règle première de l'occultisme qui souligne l'existence de correspondances entre macrocosme et microcosme et précise que tout objet s'inscrit dans un ensemble et entretient avec chacun de ses éléments des rapports nécessaires. Cette conception mystique et magique de l'univers développée par le néoplatonisme, fut très féconde chez les architectes italiens dès la Renaissance. Ainsi dans une oeuvre de 1525, De armonia mundi, Francesco Ciorgi analyse les dimensions de San Francesco della Vigne, à Venise, à partir desquelles il établit des correspondances entre les proportions de l'édifice et les intervalles musicaux, considérées comme mesures idéales du cosmos, dans l'espace et le temps. L' hermétisme se répandit pendant plusieurs siècles et rencontra sur son chemin l'alchimie* grecque, l'astrologie chaldéenne et la gnose. La franc-maçonnerie qui introduisit plusieurs symboles hermétistes dans les rituels d'initiation* et dans certaines de ses spéculations, hérite de ces traditions. Le V.I.T.R.I.O.L.* du cabinet de réflexion*, le dépouillement des métaux constituent les témoignages vivants de cette présence. La lettre G*, au centre de l'étoile flamboyante inscrite dans le pentagramme régulier de Pythagore, est également offerte au compagnon*> dans une relation à la gnose, définie dans le Memento du Grand Orient de France* comme la « connaissance morale la plus étendue, la plus généreuse aussi, l'impulsion qui porte l'homme à apprendre toujours davantage ». Le Rite de Memphis se réclame explicitement de la légende hermétiste. Il enseigne à l'apprenti*, dès sa réception, la valeur de l'adage antique Omnia ab Uno et in Unum Omnia (LIn est en Tout et Tout dans Un) Certains rites de purification sont aussi d'origine hermétiste par suite d'une relecture de textes ésotériques, adaptés aux exigences anti rationalistes d'une partie de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, soucieuse de rompre avec l'héritage de Voltaire* et d'Helvétius. Par les épreuves de la terre de l'air, de l'eau et du feu le candidat retrouve la théorie hermétiste des quatre éléments, qu'il convient de comprendre comme abstractions et entités pures, bien au-delà de la chose sensible.

La pensée maçonnique s'inscrit dans une histoire réelle qui rencontre dans ses parcours une histoire mythique et légendaire. Selon les époques, les obédiences relisent, pour se les approprier, les traditions et les mystères de Jadis. Le bouillonnement spéculatif devient parfois bouillon de culture où se rencontrent et se croisent, pour d'étranges syncrétismes, rose-croix, alchimistes, occultistes ou kabbalistes régulièrement convoqués par tous ceux qui entendent s'éloigner du strict tribunal de la Raison. Le chevalier de Ramsay*, dans son fameux Discours situait l'origine des secrets, paroles et mystères de la franc-maçonnerie dans l'épopée chevaleresque des croisés du Moyen Âge. En Allemagne, le Rite Rectifié* croit retrouver ses origines mythiques dans l'Ordre du Temple. Le Rite Écossais Ancien et Accepté* au grade Noachite ou Chevalier Prussien, part à la recherche d'un temps perdu, qu'il ne retrouve pas avec Hiram*, mais plus loin encore, avec Phaleg, Grand Architecte de la tour de Babel*. Pour bien saisir la valeur symbolique de doctrines archaïques il faut garder en mémoire que l'hermétisme de la période hellénistique n'était pas religieux. Étranger à un culte inscrit dans des lieux et des objets, il se caractérisait d'abord par une sagesse initiatique qui, tout comme la franc-maçonnerie s'adonne à la spéculation et à la recherche pour parvenir à des modes d'existence hautement spiritualisés.

Vl. B.