VASSELIN, Paul, Ambroise

VÉNÉRABLE

VERHAEGEN, Pierre Théodore

VICHY

VIOLLETTE, Maurice

VIOLON

VITA FEMINEA TEXTURA

V.I.T.R.I.O.L.

VOLTAIRE, François Arouet dit

VOULLAIRE, George Louis

VOÛTE D'ACIER

VASSELIN, Paul, Ambroise

(Le Tronquois, 1814-1869) Journaliste, Paul Vasselin fait ses débuts au Progres de l'Oise en 1837. En 1841, il entre au Mémorial de Fécamp qui devient, l'année suivante. Le Progressif cauchois. Sous sa direction ce journal est l'une des principales feuilles républicaines de l'arrondissement du Havre. Polémiste talentueux il est aussi conseiller municipal de 1842 jusqu'au coup d'État du 2 décembre 1851, et c'est pendant son mandat qu'il est initié, le 24 juin 1845, aux 3 H (Grand Orient de France*). Situé parmi les macons les plus avancés politiquement, il est l'un des rares à militer pour l'obligation et la gratuité de l'école primaire l'éducation civique du peuple, l'association du capital et du travail, la libre association des ouvriers, le droit au travail l`impôt sur le revenu et la suppression des taxes sur les denrées de première nécessité.

Fouriériste et proudhonien il se met en f effet au service du Gouvernement Provisoire issu des journées de Février puis, adjoint au maire de Fécamp rallié à Ledru-Rollin, il est candidat aux législatives : de 1848 et de 1849 sur la liste radicale du ~: Comité Central Démocratique, et échoue « par deux fois» Présent lors du banquet socialiste de Graville en novembre 1848 qualifié de « rouge » par ses opposants bien qu'il ait pris ses distances avec les « utopies du communisme et du socialisme » et affirmé son attachement à une viSion sociale du libéralisme, cet humaniste qui mène dans son journal une campagne active pour la suppression de la peine de mort, la liberté d'expression et la réduction des effectifs et des dépenses militaires, est condamné à deux mois de prison en 1849 en raison de son hostilité à l'intervention française en Italie*.

Son refus du coup d'État du 2 décembre l'oblige à suspendre la parution du Progressif cauchois et à abandonner la scène politique Démissionnaire des 3 H en 1851 son action au sein de l'Ordre* prend alors une autre dimension. Il s'insère en effet au plus haut niveau dans les nombreux débats qui touchent l'évolution de l'Ordre. Collaborateur de Riche-Gardon* au Journal des inities, il s'oppose à l'autoritarisme de Lucien Murat* au nom du principe « un maçon libre dans une loge* libre ». Suspendu le 14 mai 1861 il s'inscrit alors au chapitre* havrais des Chevaliers de la Rénouahon qui relève du Suprême Conseil pour prendre la tête de l'opposition antimuratiste en Seine-lnferieure, avec l'appui de Santallier*. En 1862, il proteste contre l'immixtion des autorités dans la nomination de Magnan à la Grande Maîtrise et contre la tentative d'absorption du Rite Écossais* par le Grand Orient*. Parallèlement, Vasselin chrétien ayant retenu surtout le message égalitariste et tolérant du « prolétaire de Nazareth », rompt avec le catholicisme après la publication du Syllabus. Déiste et positiviste, il défend sa conception d'une maçonnerie dégagée de toute affirmation religieuse et se prononce pour le respect absolu de la liberté de conscience. Orateur puis vénérable* de La Triple Unité de 1867 à 1869 (Fécamp), c'est à son initiative que la loge publie les livrets des écoles laïques, organise des cours du soir dans ses locaux et participe activement à la fondation du cercle local de la Ligue de l'Enseignement.

Il est inhumé civilement en présence d'une foule considérable (1869). Son cercueil, recouvert d'un drapeau tricolore et de ses insignes maçonniques est entouré de Viénot, du Conseil de l'Ordre, et de Gustave Cazavan qui rendent, au nom des loges cauchoises, un ultime hommage à ce grand maçon progressiste

O.P.

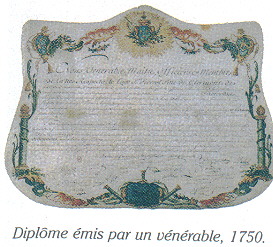

VÉNÉRABLE

(vénérable maître ou vénérable maître en chaire) Dès l'apparition de la maçonnerie spéculative*, généralement au moment du solstice d'été les frères choisissent parmi les maîtres* celui qui va avoir pour mission de diriger la loge*, pendant une durée qui varie entre un et trois ans selon les rites*. Avant la création de ce grade*, dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'élu n'était pas encore appelé «vénérable » mais « maître» ou « maître de la loge ». Dans la maçonnerie traditionnelle, la prise de fonction d'un vénérable fait l'objet d'une cérémonie particulière dite «d'installation*» . Elle comprend une partie secrète (Conseil de Maîtres Installés) dans laquelle ne restent en loge que les Maîtres Installés et les Passés Maîtres. La plus grande partie de la cérémonie se déroule au grade d'apprenti* ou de compagnon* et comprend la présentation du candidat au maître installateur (qui peut être le vénérable sortant). Ce dernier procède alors à la lecture de devoirs très anciens tandis que le candidat effectue la prestation d'un premier serment*. La loge est alors ouverte au grade de maître, puis les maîtres non installés « couvrent » la loge dans laquelle ne restent que ceux qui ont déjà reçu cette installation. C'est alors la seconde partie dite « cérémonie secrète ». Elle comprend généralement l'ouverture et la fermeture rituelle des travaux en « Conseil de Maîtres Installés » cérémonie où le postulant reçoit communication de signes* particuliers.

(vénérable maître ou vénérable maître en chaire) Dès l'apparition de la maçonnerie spéculative*, généralement au moment du solstice d'été les frères choisissent parmi les maîtres* celui qui va avoir pour mission de diriger la loge*, pendant une durée qui varie entre un et trois ans selon les rites*. Avant la création de ce grade*, dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'élu n'était pas encore appelé «vénérable » mais « maître» ou « maître de la loge ». Dans la maçonnerie traditionnelle, la prise de fonction d'un vénérable fait l'objet d'une cérémonie particulière dite «d'installation*» . Elle comprend une partie secrète (Conseil de Maîtres Installés) dans laquelle ne restent en loge que les Maîtres Installés et les Passés Maîtres. La plus grande partie de la cérémonie se déroule au grade d'apprenti* ou de compagnon* et comprend la présentation du candidat au maître installateur (qui peut être le vénérable sortant). Ce dernier procède alors à la lecture de devoirs très anciens tandis que le candidat effectue la prestation d'un premier serment*. La loge est alors ouverte au grade de maître, puis les maîtres non installés « couvrent » la loge dans laquelle ne restent que ceux qui ont déjà reçu cette installation. C'est alors la seconde partie dite « cérémonie secrète ». Elle comprend généralement l'ouverture et la fermeture rituelle des travaux en « Conseil de Maîtres Installés » cérémonie où le postulant reçoit communication de signes* particuliers.

Le titre de vénérable maître se dit, en anglais, worshipful master, c'est-à dire « maître vénéré et respecté ». La référence la S plus ancienne de ce terme se trouve dans le manuscrit Regius (1390), soit le plus : ancien des Old Charges* de la maçonnerie des opératifs*.

Qualités et devoirs du vénérable sont rappelés au cours de la cérémonie d'installation de celui-ci. Ainsi tout candidat au vénéralat doit « être de bonne renommée, franc et loyal avoir régulièrement reçu les trois grades symboliques, être expert en l'Art royal * et avoir rempli les fonctions de surveillant dans une loge pendant au moins un an, être de conduite exemplaire de manières courtoises d'un abord facile Ferme et inflexible dans ses principes, il aura la volonté de s'acquitter à fond de sa tache ». Le vénérable nomme ses officiers sauf le tuileur* et le trésorier élus par la loge, garde la charte ou patente de constitution de la loge, accepte ou non un frère dans le cas où sa présence pourrait troubler la bonne marche des travaux. Il peut suspendre les travaux si le besoin s'en fait sentir. Mais, surtout il a le pouvoir d'initier, de passer les grades et d'élever. Il est le transmetteur de la tradition et porte pour cela l'équerre* en sautoir* (autrefois le compas*) et siège à l'orient. Il est ainsi l'une des trois Grandes Lumières* de la loge. Le catéchisme* du Rite Français y fait explicitement référence: « Combien y a-t-il de lumières dans votre loge ?

-Trois.

-Comment se nomment-elles ?

-Le soleil*, la lune* et le maître de la loge (ou vénérable)»,

En son absence, le Passé Maître Immédiat ou, à défaut, un Passé Maître plus ancien, peut prendre sa place.

J.-Fr. B.

VERHAEGEN, Pierre Théodore

(Bruxelles, 1796-1862) L'histoire des 30 premières années de la franc-maçonnerie* au sein d'une Belgique* indépendante est marquée par la figure de Théodore Verhaegen. Diplômé de l'École de Droit de Bruxelles en 1815, il est initié le 14 avril 1818 par le prince d'Orange*, dans la loge* L'Esperance à Bruxelles. Devenu un avocat d'affaires renommé, il acquiert une indépendance qui lui permet de consacrer une grande partie de sa vie à la politique et à la franc-maçonnerie. 11 s'affilie le 25 janvier 1832 à la loge Les Amis Philanthropes, l'une des fondatrices du Grand Orient de Belgique: il va y jouer un rôle considérable, ainsi qu'au Grand Orient* lui-meme. Il est élu vénérable* maître* pour la première fois le 15 juin 1833, une fonction qu'il exerce plus de 20 fois par la suite. Un an après, en 1834 lors d'une réunion de la loge Les Amis Philanthropes, le secrétaire Baron propose la création d'une « Université Libre » à Bruxelles, comme contrepoids aux ambitions cléricales qui visent à dominer tout l'enseignement et à l'ouverture annoncée d'une université catholique à Louvain. Verhaegen, en 1854, lors d'une allocution au roi, propose l'expression « le libre examen " pour définir l'indépendance d'esprit total et le refus des dogmes qui caractérisent l'institution. La loge de Verhaegen est donc à l'origine directe de la naissance de ce fleuron de l'enseignement universitaire belge.

(Bruxelles, 1796-1862) L'histoire des 30 premières années de la franc-maçonnerie* au sein d'une Belgique* indépendante est marquée par la figure de Théodore Verhaegen. Diplômé de l'École de Droit de Bruxelles en 1815, il est initié le 14 avril 1818 par le prince d'Orange*, dans la loge* L'Esperance à Bruxelles. Devenu un avocat d'affaires renommé, il acquiert une indépendance qui lui permet de consacrer une grande partie de sa vie à la politique et à la franc-maçonnerie. 11 s'affilie le 25 janvier 1832 à la loge Les Amis Philanthropes, l'une des fondatrices du Grand Orient de Belgique: il va y jouer un rôle considérable, ainsi qu'au Grand Orient* lui-meme. Il est élu vénérable* maître* pour la première fois le 15 juin 1833, une fonction qu'il exerce plus de 20 fois par la suite. Un an après, en 1834 lors d'une réunion de la loge Les Amis Philanthropes, le secrétaire Baron propose la création d'une « Université Libre » à Bruxelles, comme contrepoids aux ambitions cléricales qui visent à dominer tout l'enseignement et à l'ouverture annoncée d'une université catholique à Louvain. Verhaegen, en 1854, lors d'une allocution au roi, propose l'expression « le libre examen " pour définir l'indépendance d'esprit total et le refus des dogmes qui caractérisent l'institution. La loge de Verhaegen est donc à l'origine directe de la naissance de ce fleuron de l'enseignement universitaire belge.

Élu Premier Grand Surveillant du Grand Orient de Belgique en 1854, après la démission du Grand Maître Defacqz (1797-1871), il dirige dès lors l'obédience* jus qu'à sa mort, tout en se contentant du titre de Grand Maître ad intérim. Parallèlement, il mène une carrière politique brillante qui débute en 1836. Elu conseiller provincial du Brabant, puis député de Bruxelles, vice-président de la Chambre des représentants et même, entre 1848 et 1852 puis entre 1857 et 1859 président de celle ci, il est l'un des fondateurs de L'Association Libérale. Celle-ci est à resituer dans le contexte politique et religieux des premières années du règne de Léopold 1er Le problème majeur est alors celui de la précarité de la nation belge, le souverain tentant de maintenir l'union dans les gouvernements successifs. La pression des autorités religieuses fait émerger deux tendances antagonistes, l'une libérale et l'autre catholique, qui vont dominer la vie politique du pays jusqu'en 1914. Théodore Verhaegen, excellent administrateur a l'idée de mettre sur pied, en 1840, cette Association Libérale, qui en fait le premier parti politique organisé en Belgique.

Verhaegen a laissé également une trace considérable dans la mémoire. L'Université Libre de Bruxelles honore chaque année sa mémoire et sa statue orne l'entrée principale des bâtiments universitaires, dans une avenue qui porte d'ailleurs le nom d'un autre franc-maçon, porteur de la flamme de la liberté: Franklin D. Roosevelt*. L'influence de Verhaegen dans l'évolution du Grand Orient de Belgique est surtout liée aux débats qui donnèrent lieu au vote du 21 octobre 1854 supprimant l'article 135 des statuts. Cet article interdisait les discussions politiques et religieuses en loge. Sa suppression entraîne des conflits internes. La loge Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis se sépare du Grand Orient et rejoint le giron du Suprême Conseil. La mesure transforme aussi certaines loges en champs de bataille politique. Elle est modifiée sous l'impulsion de Goblet d'Alviella* qui impose que ces discussions ne puissent être suivies d'un vote.

Les funérailles de Verhaegen, en 1862. sont imposantes. Sa loge et tous les corps maçonniques belges prennent part à une cérémonie funèbre qui fut répétée presque textuellement trois ans plus tard, à la mémoire du roi Léopold 1er qui avait été brièvement franc-maçon en 1814. Cette mort marque la fin de la première partie de la riche histoire de la franc-maçonnerie en Belgique.

M.B

VICHY

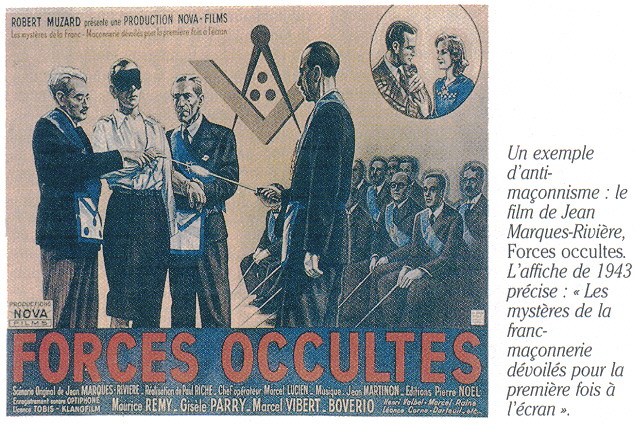

Selon l'optique de la Révolution nationale la franc-maçonnerie* est considérée comme une « force occulte» à liquider.

Le régime de Vichy reprend le discours anti maçonnique* qui s'était structuré entre 1880 et 1914 autour du thème du complot maçonnique à I origine de la Révolution* de 1789, de l'anticléricalisme primaire des obédiences*, de l'arrivisme des membres des loges*, du parasitisme des frères détenteurs de fonctions d'État du culte de Satan et des orgies au sein des ateliers. Après la Grande Guerre s'ajoutent deux nouveaux griefs: les ateliers sont des repaires du bolchevisme et/ou de l'lntelligence Service, et la francmaçonnerie est tenue pour responsable de la Grande Guerre comme elle le sera du conflit de 1939 et de la défaite de 1940.

Selon l'optique de la Révolution nationale la franc-maçonnerie* est considérée comme une « force occulte» à liquider.

Le régime de Vichy reprend le discours anti maçonnique* qui s'était structuré entre 1880 et 1914 autour du thème du complot maçonnique à I origine de la Révolution* de 1789, de l'anticléricalisme primaire des obédiences*, de l'arrivisme des membres des loges*, du parasitisme des frères détenteurs de fonctions d'État du culte de Satan et des orgies au sein des ateliers. Après la Grande Guerre s'ajoutent deux nouveaux griefs: les ateliers sont des repaires du bolchevisme et/ou de l'lntelligence Service, et la francmaçonnerie est tenue pour responsable de la Grande Guerre comme elle le sera du conflit de 1939 et de la défaite de 1940.

Dans sa répression anti maçonnique, l'État de Vichy pouvait s'inspirer des mesures prises par le Portugal* salazariste et l'Allemagne*. Au demeurant, les premières manifestations latomophobes en France sont le fait de l'occupant avant même la mise en place de la législation vichyssoise. Le 14 juin 1940, la police allemande perquisitionne dans les locaux des obédiences. Dans l'immeuble du Grand Orient*, rue Cadet, s'installe le S. D. (Sicherheitsdienst), service du contre-espionnage, dirigé pour les questions maçonniques par le Sturmbahnhuhrer Schilling.

A Vichy, Adrien Marquet, ministre de l'lntérieur, et Raphaêl Alibert, disciple de Maurras, garde des Sceaux, proposent une loi portant interdiction des « groupements ou associations à caractère secret » à la « haute approbation» du chef de l'État. L'article 3 du texte prévoit la remise à la Bibliothèque nationale des « archives*, papiers, bibliothèques et autres objets ayant un caractère historique»L'article 4 précise les peines pour ceux qui tenteraient de reconstituer l'une des associations interdites. L'article 5 fait obligation à tout fonctionnaire et assimilé de déclarer sur l'honneur sa non-appartenance (ou sa rupture) avec les sociétés incriminées. La loi promulguée dans le Journal officiel du 14 août 1940 est complétée par les lois des 5 octobre et 20 novembre 1940 et du 11 mars 1941. Une série de décrets constatera la « nullité juridique » des diverses obédiences: le 19 août 1940 pour la Grande Loge de France* et le Grand Orient de France* (J O. du 20 août 1940); le 27 février 1941 pour la Grande Loge Nationale*, la Fédération Française du Droit Humain* et la Société Théosophique (J 0. du 16 mars 1941).

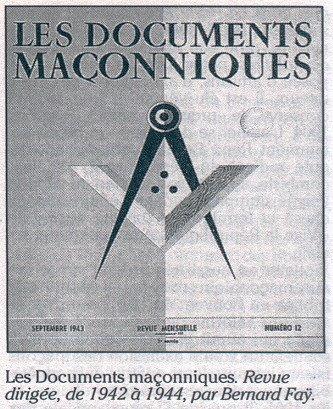

Le 12 novembre 1940, une décision du Maréchal charge Bernard Fay, professeur au Collège de France, esthète élitiste, monarchiste et catholique convaincu, nommé le 7 août 1940 administrateur de la Bibliothèque nationale de centraliser et d'inventorier les archives maçonniques. Progressive ment, il gère l'ensemble des services nouvellement créés. Mais le 22 novembre 1940, Fay dut signer une convention avec le S. D. allemand. Son secrétaire William Gueydan de Roussel assure une constante liaison avec les autorités allemandes. Ainsi, entre 1940 et 1944, les services français anti maçonniques* sont phagocytés par les organismes allemands de répression.

Entre-temps, une exposition intitulée « La Franc-Maçonnerie dévoilée », préparée par Bernard Fav. Jean Maroués-Rivière et Jacques de Lesdain, directeur politique de L'illustration avait été ouverte au Petit Palais en octobre 1940. L'entrée en était gratuite. Un catalogue rédigé par J. Marquès-Rivière était vendu pour la modique somme de 0,50 franc. L'exposition ferma ses portes à la fin du mois de novembre. puis circula dans toute la France.

En mai 1941, Vichy fait appel au capitaine de frégate Robert Labat pour constituer, sous l'autorité de B. Fay, un Service des Sociétés Secrètes avec un service central à la fois à Vichy et à Paris (dans les mêmes locaux que le S. D.).

Quatre autres services anti maçonniques existeront dans la capitale: le Service spécial des associations dissoutes, du commissaire français S. Moerscheli (4. square Rapp, ancien siège de la Société Théosophique, sous l'autorité de la police judiciaire de H. Laffont); le Centre d'Action et de Documentation (8 rue de Puteaux ancien siège de la Grande Loge de France, dirigé par Henry Coston, qui publie à partir d'octobre 1941 un Bulletin d'information anti maçonnique); le Service de Renseignements organisé-avec l'autorisation allemande-à titre personnel par Marquès-Rivière (5 nue Greffulhe) le Service allemand du Dr Pfannstiel, (72, avenue Foch, dans les locaux de l'ambassade du Canada).

Le Service des Sociétés Secrètes se structure progressivement. À partir d'octobre 1941 il publie Les Documents maçonniques*. En juin 1942, il est unifié sous l'autorité de l'amiral Platon. Le Service élabore depuis plusieurs mois un fichier de plus de 170 000 noms parallèlement à celui qui est tenu par les officiers du S. D. dans des bureaux mitoyenS En octobre, le Service des Sociétés Secrètes remplace tous les organismes répressifs antérieurs. Le lieutenant colonel d aviation de Verchère en assume la coordination, assisté du géomètre Charles Boudet (zone occupée) et du publiciste Jacques de Boistel (zone dite « libre »).

Entre-temps. la répression anti maçonnique vichyssoise s est étoffée et durcie. Le 5 août 1941,l'amiral Darlan et le nouveau secrétaire d État à l'intérieur, Pucheu, proposent un nouveau texte coercitif qui prévoit la publication dans la presse des noms des «dignitaires » maçonniques et l'interdictiOn pour ces deniers d'exercer des fonctions publiques. La loi est promulguée le 11 août 1941. Le lendemain, les premiers noms apparaissent dans le J 0. À la fin de 1943, la totalité des listes publiées atteint 17 000 noms, avec beaucoup d'erreurs d'omissions ou de renseignements erronés Le résultat escompté ne fut que partielle ment atteint. On découvre que les francsmaçons sont majoritairement des « Français moyens ». L'ultra droite s'agace de ne pas trouver certaines personnalités, soupçonnées à tort de fréquenter les loges. De plus, Vichy prend des décrets de dérogation en faveur d'anciens frères à son service. 6 000 maçons furent inquiétés et 3500 sœurs et frères fonctionnaires ou agents des collectivités furent révoqués.

A partir de 1941, une trentaine d'orateurs dont de Boistel, Fay ou Vallery-Radot, dénoncent dans 250 conférences environ la « judéo-maçonnerie ». Le 9 mars 1943 le film Forces occultes réalisé par Paul Riche (pseudonyme de Jean Mamy), sur un scénario de J. Marquès-Rivière, est projeté à Paris, au cinéma des Champs-Élysées.

Le régime de Vichy put compter sur quelques francs-maçons « défroqués » comme Marcel Peyrouton et Jean Marquès-Rivière ainsi que sur une poignée de frères encore actifs en 1939-1940, comme François Chasseigne ou Ludovic-Oscar Frossard.

Au-delà des vexations que subit une grande partie des francs-maçons, la répression vichyssoise et allemande toucha en tout environ 8 000 sœurs et frères (une grande : septième de la « famille» maçonnique de 1939) Un millier de francs-maçons furent déportés et 600 fusillés tués aux combats ou morts dans les camps, à cause de leur judaïte et/ou pour faits de Résistance ou de guerre.

La politique anti maçonnique de Vichy constitue pour la franc-maçonnerie française, selon l'expression de Pierre Chevallier, « la troisième profanation du Temple* ». Pour la première fois, les obédiences ne purent compter sur aucun protecteur dans les allées du pouvoir. En quatre ans, Vichy parvint à briser en partie la franc-maçonnerie. En 1945 1946 le nombre des adhérents des obédiences françaises avait chuté des deux tiers par rapport aux effectifs de 1939. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que la franc-maçonnerie française retrouve son étiage de la décennie 1930.

Y. H.M.

VIOLLETTE, Maurice

(Janville, 1870 Dreux, 1960) Maurice Viollette a été initié en mars 1893 à Bienfaisance et Progrès, loge* populaire sise dans le Xe arrondissement de Paris qui compte, en son sein, plusieurs socialistes dont Arthur Groussier*. Il est alors secrétaire général de l'Union de la Jeunesse Républicaine. Il intervient notamment en loge pour traiter de «la répression de l'adultère et le mariage bourgeois » et du socialisme, du cléricalisme et de la maçonnerie (1895), des accidents du travail (1897). I1 présente des comptes rendus des convents*, et tient les postes d'orateur et de surveillant.

(Janville, 1870 Dreux, 1960) Maurice Viollette a été initié en mars 1893 à Bienfaisance et Progrès, loge* populaire sise dans le Xe arrondissement de Paris qui compte, en son sein, plusieurs socialistes dont Arthur Groussier*. Il est alors secrétaire général de l'Union de la Jeunesse Républicaine. Il intervient notamment en loge pour traiter de «la répression de l'adultère et le mariage bourgeois » et du socialisme, du cléricalisme et de la maçonnerie (1895), des accidents du travail (1897). I1 présente des comptes rendus des convents*, et tient les postes d'orateur et de surveillant.

Après avoir été le secrétaire du frère Millerand*, Viollette écrit ses premiers articles dans La Petite République. Il se présente aux législatives, en 1898, en Indre-et-Loire d'où son affiliation aux Enfants de Rabelais, petite loge de Chinon composée d'artisans d'agriculteurs et d'instituteurs. Il est élu vénérable* en 1899 et conserve le premier maillet jusqu'en 1904. L'atelier se développe et reçoit notamment René Besnard qui devient député radical du département. L'atelier combiste, apporte son soutien au général Peigné compromis dans l'affaire des Fiches* et termine ses travaux au cri de « Vive la République démocratique et sociale ».

Viollette est aussi très présent sur le terrain maçonnique national. Il monte à la tribune au Convent de 1898 pour s'opposer à une réforme de l'assistance maçonnique qui aurait grevé les cotisations. Il soutient un vœu d'exclusion des maçons faisant instruire leurs enfants dans un établissement congrégationniste.

En 1901, il préside l'Union amicale des francs-maçons socialistes qu'il réunit, à huis clos pendant le Convent de 1901, ce qui le fait suspecter d'activité fractionnelle. Il est cependant élu au Conseil de l'Ordre* où il est secrétaire de diverses commissions-mais n'assiste qu'à peu de séances.

En 1905, son mandat prend fin. Il a pour les élections de 1902 quitté Chinon pour se présenter à Dreux. Viollette peut s'appuyer sur le frère Durantel, un publiciste qui l'aide à fonder son organe de presse. Viollette réunit 16 maçons, le 10 janvier 1905 pour ouvrir les feux, sous le maillet de Durantel, de Justice et Raison. L'atelier célèbre la victoire de Viollette aux législatives de 1906 par une grande fête* publique un banquet un concert et une conférence. La loge est à l'origine du cercle laïque, crée une section de la Ligue des Droits de l'Homme*, puis dirige l'Université populaire*. Elle est présente au conseil municipal, ce qui facilite les élections de Viollette à la mairie (1908) et à la députation (1910 et 1914). Il en prend le premier maillet de 1914 à 1924, tout en jouant un rôle important au sein de la commission de l'armée* et en entrant dans le cabinet Ribot comme ministre du Ravitaillement et du Transport maritime. La loge s'inquiète en 1917, des buts de la guerre salue «la victoire du prolétariat russe », dénonce les morts inutiles et n'accepte qu'une paix par le droit. En 1919, Viollette perd son siège de député ce gui lui permet d'être plus présent dans son atelier 11 revient au Parlement en 1924 et, en 1928 il l'emporte sur un frère S.F.I.O., Raymond Béranger, devenu vénérable de l'atelier. En 1929, il entre au Sénat.

Viollette appartient, ainsi que plusieurs autres maçons (Antériou, Augagneur. Brunet Planche, Zévaès), au groupe républicain socialiste il défend au Parlement les points de vue exprimés dans les Convents sur la colonisation ou la recherche de la paternité.

Le Cartel des Gauches* le désigne en 1925 comme gouverneur de l'Algérie. Il entre en relation avec les vénérables et mène une politique en faveur de la pro motion des populations indigènes et de lutte contre l'antisémitisme. Il est honoré. à son retour, par une réception de la fraternelle parlementaire. Viollette sera ministre d'Etat de trois gouvernements du Front populaire*. Chargé de l'Algérie. son projet de collège unique échoue face à l'hostilité des colons. Il est révoqué en 1940 et assigné à résidence. Elu à la Constituante, il est membre de l'U.D.S.R. Sa carrière politique s'achève. après les élections de 1951, dans la mouvance du radicalisme*. Il reste fidèle au Grand Orient* et s'inscrit en 1947, à la loge de Chinon pour l'aider à reprendre vie.

A.C

VIOLON

Bien qu'il ne fasse pas partie de la colonne d'harmonie* originelle, le violon s'est imposé dans les temples* au cours de la première moitié du XIXe siècle, à l'époque où l'école française de violon prend un nouvel essor. La valorisation sur le plan national, du violoncelle et des autres instruments du quatuor sera plus tardive, ce qui explique peut-être une très faible représentation dans les groupes instrumentaux maçonniques. Le quatuor à cordes n'est employé que très irrégulièrement, et ni l'alto ni le violoncelle n'interviennent en solo. Plusieurs violonistes furent initiés.

Pierre Blasius, violoniste et compositeur appartint aux loges* Les Amis Réums* (1780-1789), Sainte-Cécile (1784), L'Olympique de la Parfaite Estime (1786). Son frère cadet, Frédérik Matthieu (1758 1829), également violoniste, compositeur et membre des Amis Réunis, s'est imposé comme chef d'orchestre (Musique de la Garde Consulaire, puis Théâtre-ltalien de 1790 à 1816, et Opéra-Comique). C'est à ce titre qu'il participe à une fête* du Grand Orient* en 1806.

Jean-Baptiste Bréval (1753-?) violoncelliste, fut directeur de l'harmonie de la loge Les Amis Réunis en 1774 et membre de L'Olympique de la Parfaite Estime en 1786.

Michel Joseph Gebauer (1763-1812), violoniste, altiste et hautboïste, professeur de solfège au Conservatoire, est le premier représentant d'une très célèbre famille de musiciens francs-maçons. Michel Joseph fut d'abord chef de la Musique de la Garde Consulaire (après 1802), puis de la Garde Impériale. Selon le critique Fétis, ses compositions furent considérées « comme ce qu'on possédait de mieux en France pour la musique militaire». Membre de la loge Le Patriotisme en 1784-1785, il est cité, en 1807, dans des documents des Neuf Sœurs* en tant que participant à des séances musicales. Il suivit l'Empereur dans ses campagnes à partir de 1805 et mourut durant la retraite de Moscou.

François Antoine Habeneck (1781-1849), violoniste, compositeur, professeur au Conservatoire de 1806 à 1815 (classe d`orchestre) directeur puis chef d'orchestre de l`Opéra (1821-1824), directeur de la Société des Concerts du Conservatoire en 1828, fut membre des Neuf Sœurs en 1806 (compagnon*), de la société musicale paramaçonnique des Enfants d`Apollon (dont il est le chef d'orchestre entre 1818 et 1823). Il est également connu comme un des membres fondateurs de l'Association des Artistes Musiciens (entré en 1843, élu en 1847) créée par le baron Taylor.

Hunnemann fut lauréat du Conservatoire de Leipzig. Les archives* attestent son appartenance, sans autre précision. Il assura la partie de premier violon du Quatuor n° 6 de Mozart*, interprété lors de la fête séculaire des Cœurs Unis en 1866.

Georges Jacobi (ou Jacoby) (1840-1906), violoniste de l'Opéra, compositeur, fondateur de la Société des quatuors et des quintettes en 1865, chef d'orchestre des Bouffes Parisiens (1868), fut membre de Jérusalem des Vallées Égyptiennes (maître*) selon Martin Pinon, en 1865 et 1866. En 1870, il quitta la France pour s'installer à Londres.

Deux violonistes francs-maçons sont issus de la célèbre famille des Kreutzer. Rodolphe (1766-1831), fut l'élève de Stamitz et appartint à la loge versaillaise La Concorde. Un de ses frères, probablement Jean Nicolas (1778-1832), figure parmi les membres de L'Affiliation Lyrique et Anacréontique de 1808 à 1816 (Rose-Croix*). Charles Philippe Lafont (1781-1839) Premier Violon de l'empereur de Russie* en 1808, puis de Louis XVIII, compositeur, membre du Lycée des Arts, de la société musicale paramaçonnique des Enfants d'Apollon, est intendant de la musique de la Respectable Mère Loge Écossaise* en 1814. Elève de Kreutzer et de Rode, héritier de Viotti, ce virtuose est reconnu comme un des meilleurs représentants de la nouvelle école de violon française. Luce Varlet (1781-1853), violoniste, compositeur, chef d'orchestre, fondateur de la Société Philharmonique de Douai, est initié en 1803 dans la loge L'Amitié; il rejoint La Parfaite Union (Douai) en 1805 et lui reste fidèle jusqu'en 1851.

Jean-Baptiste Viotti (Fontanetto 1755 Londres, 1824), violoniste virtuose et compositeur, exerce les fonctions de codirecteur du Théâtre-ltalien et de directeur des théâtres royaux. Il fut membre des loges Saint-Jean d'Écosse du Contrat Social (1783) et de L'Olympique de la Parfaite Estime. On sait, en outre, par un document du Grand Orient datant de 1820, que Viotti facilitait la participation des musiciens qu'il employait à des concerts maçonniques.

Chr. N.

VITA FEMINEA TEXTURA

La première loge* d'adoption* est fondée aux Provinces - Unies au milieu du XVIIIe siecle mais, au début du xlxe siècle lorsque la loge L'Union Royale tient quelques loges d'adoption, les hauts dignitaires de la maçonnerie néerlandaise le désapprouvent. Il en résulte un conflit aboutissant à la résolution du Grand Orient* selon laquelle les Loges d'adoption ne sont plus permises.

A la fin du siècle, cependant, les résistances s'effondrent et apparaît Le Droit Humain*. Pourtant, dans ce pays où, dès la fin de la Grande Guerre, les femmes néerlandaises obtiennent Le droit de vote puis, quatre ans plus tard, l'éligibilité, le débat n'est pas clos. En effet, 15 ans après la naissance de l'Association d'épouses de francs-maçons (Vereeniging Van Vrouwen Van Vrijmetselaren) en 1922, celle ci n'étant pas un ordre initiatique, quelques femmes néerlandaises fondent l'Ordre* de Demeter (1937). A cause de la guerre, l'initiative ne dure que trois ans, mais l'action reprend ensuite. Les femmes de maçons essaient alors d'installer aux Pays-Bas une section de The Eastern Star*: un groupe présente meme une requete dans ce sens au Grand Maître du Grand Orient. Après en avoir délibéré avec son collègue anglais qui a rejeté officiellement cela en Angleterre , il refuse la demande et conseille aux femmes d'organiser quelque chose « d'entièrement indépendant» Elles commencent, avec l'aide de trois maçons époux, la construction d'un ordre féminin nouveau dont les fondements sont la maçonnerie mais aussi la psychologie de Jung et de ses élèves. Ainsi est né Vita Feminea Textura, en 1947.

Vita Feminea Textura n'est pas un Ordre maçonnique stricto sensu car il n'utilise pas les rituels et le symbolisme maçonniques. Cependant, il emploie la meme méthode et a les mêmes objectifs: il sert d'alternative à la maçonnerie pour les femmes. Le symbolisme utilisé est celui du tissage, et les trois degrés sont: « fileuse »« tisserande » et « créatrice «. A part le fait qu'il est un ordre féminin, il maintient toutes les règles de régularité*: on travaille à la gloire du Grand Créateur, et la Bible* est ouverte lors de tenues* où on ne discute pas des thèmes politiques ou ecclésiastiques.

Aujourd'hui, il réunit plus de 460 membres, répartis en 11 loges. Il est vrai qu'il n'y a pas, aux Pays-Bas, d'ordre féminin où pratiquer les rituels maçonniques traditionnels comparable à la Grande Loge Féminine de France* où à l'Order of Women Freemasons*. Les Néerlandaises. pour s'y adonner, voyagent vers la Belgique* ou vers Paris.

J. S.

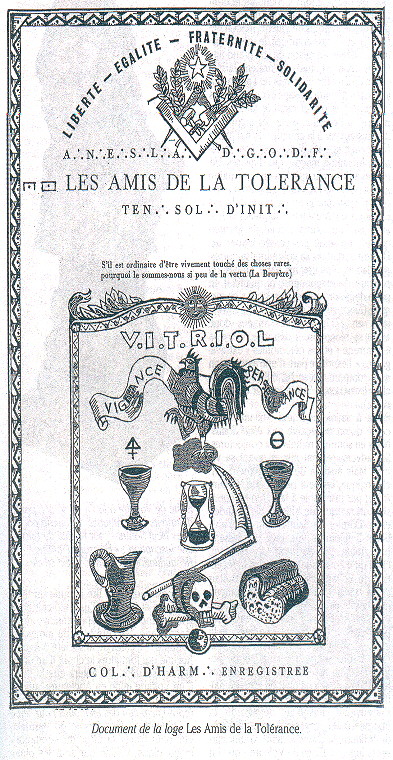

V.I.T.R.I.O.L.

Le nom vulgaire de .. vitriol » qui est attribué à l'acide sulfurique concentré résume en fait le Grand Œuvre, dans sa dimension matérielle mais surtout spirituelle. Ces 7 lettres, que le candidat lit ou épelle dans le cabinet de réflexion* où elles sont parfois écrites sur l'un des murs (c'est le cas au Rite Écossais Ancien et Accepté*), proviendraient des Rose Croix*. Elles signifient, dans une tradition alchimique et hermétiste: Visita Interiora Tenrae, Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem (Visite l'inté rieur de la terre et en la rectifiant tu trouveras la pierre* occulte, ou cachée). On rattache parfois l'origine de ce terme initiatique à un alchimiste allemand du XVe siècle dont le nom hermétique fut Basile Valentin. Ce moine bénédictin, fidèle à la tradition alchimiste et kabbaliste, multipliait dans son œuvre les clefs allusions, jeux de mots, acrostiches, fables et allégories qui déroutent encore le profane tout en rendant ses textes hermétiques au curieux.

Le nom vulgaire de .. vitriol » qui est attribué à l'acide sulfurique concentré résume en fait le Grand Œuvre, dans sa dimension matérielle mais surtout spirituelle. Ces 7 lettres, que le candidat lit ou épelle dans le cabinet de réflexion* où elles sont parfois écrites sur l'un des murs (c'est le cas au Rite Écossais Ancien et Accepté*), proviendraient des Rose Croix*. Elles signifient, dans une tradition alchimique et hermétiste: Visita Interiora Tenrae, Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem (Visite l'inté rieur de la terre et en la rectifiant tu trouveras la pierre* occulte, ou cachée). On rattache parfois l'origine de ce terme initiatique à un alchimiste allemand du XVe siècle dont le nom hermétique fut Basile Valentin. Ce moine bénédictin, fidèle à la tradition alchimiste et kabbaliste, multipliait dans son œuvre les clefs allusions, jeux de mots, acrostiches, fables et allégories qui déroutent encore le profane tout en rendant ses textes hermétiques au curieux.

Au vitriol est prêté un pouvoir de dissolution. Il est le solve alchimique qui contribue à « dissoudre « le profane lors de son initiation*.

Par un travail de décantation et de purification qui permet de « séparer le subtil de l'épais », le sage est invité à trouver cette pierre cachée, dite philosophale, au plus profond de lui-même.

Cette démarche est parfois rapprochée du travail sur la pierre brute* accompli par le maçon pour se perfectionner et

parvenir à tendre vers la pierre cubique* C'est sur cette pierre cachée, rectifiée, purifiée que l'initié est invité à bâtir son temple* intérieur pour se mettre à l'abrides «intempéries «.

Vl. B.

VOLTAIRE, François Arouet dit

VOLTAIRE

(Paris. 1696-1778) Deux thèses sont en présence à propos de l'initiation* de Voltaire: pour les uns, il aurait vu la lumière* en Angleterre pendant son exil; pour les autres, c'est à la fin de sa vie qu'il aurait été initié comme en témoigne « l'extrait de la planche à tracer de la respectable loge des Neuf Sœurs*, à l'orient de Paris, le septième jour du quatrième [deuxième] mois de l'an de la vraie lumière 5778 [7 avril 1778] » publié dans la Correspondance littéraire de Meister et dans les Memoires secrets de Bachaumont. Cependant le bruit courait qu'il était déjà frère (ne logeait-il pas chez le marquis de Villette, maçon notoire?) et les circonstances de son « initiation », allégée en raison de son grand âge (il va avoir 84 ans), pourraient laisser croire qu'en effet ce jour-là on l'affilia à la loge car il pénétra à visage découvert dans le temple* et on lui remit le tablier* de maître* d'Helvétius. Mais ces arguments ne résistent pas à la critique: il y a d'abord le témoignage de Wagnière, son secrétaire, lui-meme maçon, qui dans ses Mémoires affirme par trois fois que son maître n'était pas maçon; mais il y a surtout le fait qu'il n'existe pas la moindre trace de son initiation en Angleterre, laquelle, si relie avait eu lieu comme celle de Montesquieu*, ne serait pas passée inaperçue. D'autre part, dans sa volumineuse correspondance, Voltaire ne parle jamais ou presque de maçonnerie, et quand il en parle dans son œuvre c'est pour s'en moquer (Essai sur les mœurs, 1772). Davantage en 1771, quelques années donc avant sa réception, il dénonce, outre sa « bizarrerie» et ses cérémonies « extravagantes », l'esprit de parti d'une association qu'il compare aux sectes religieuses (article « I'INITIATION ». Questions sur I Encyclopédie).

(Paris. 1696-1778) Deux thèses sont en présence à propos de l'initiation* de Voltaire: pour les uns, il aurait vu la lumière* en Angleterre pendant son exil; pour les autres, c'est à la fin de sa vie qu'il aurait été initié comme en témoigne « l'extrait de la planche à tracer de la respectable loge des Neuf Sœurs*, à l'orient de Paris, le septième jour du quatrième [deuxième] mois de l'an de la vraie lumière 5778 [7 avril 1778] » publié dans la Correspondance littéraire de Meister et dans les Memoires secrets de Bachaumont. Cependant le bruit courait qu'il était déjà frère (ne logeait-il pas chez le marquis de Villette, maçon notoire?) et les circonstances de son « initiation », allégée en raison de son grand âge (il va avoir 84 ans), pourraient laisser croire qu'en effet ce jour-là on l'affilia à la loge car il pénétra à visage découvert dans le temple* et on lui remit le tablier* de maître* d'Helvétius. Mais ces arguments ne résistent pas à la critique: il y a d'abord le témoignage de Wagnière, son secrétaire, lui-meme maçon, qui dans ses Mémoires affirme par trois fois que son maître n'était pas maçon; mais il y a surtout le fait qu'il n'existe pas la moindre trace de son initiation en Angleterre, laquelle, si relie avait eu lieu comme celle de Montesquieu*, ne serait pas passée inaperçue. D'autre part, dans sa volumineuse correspondance, Voltaire ne parle jamais ou presque de maçonnerie, et quand il en parle dans son œuvre c'est pour s'en moquer (Essai sur les mœurs, 1772). Davantage en 1771, quelques années donc avant sa réception, il dénonce, outre sa « bizarrerie» et ses cérémonies « extravagantes », l'esprit de parti d'une association qu'il compare aux sectes religieuses (article « I'INITIATION ». Questions sur I Encyclopédie).

Reste à savoir pourquoi Voltaire a accepté qu'on le reçoive aux Neuf Sœurs. Nous en sommes réduits aux conjectureS. Ses adversaires ont mis en avant sa vanité. Mais au-delà de cet argument psychologique, on peut penser que Voltaire ne fut pas insensible à la fraternelle pression du marquis de Villette, de Lalande* et de Cordier de Saint-Firmin qui l'invitaient à rejoindre une loge qui rassemblait toute l'intelligentsia du moment. Quoi qu'il en soit de ses raisons, la réception de Voltaire est l'indice le plus clair de la transformation de la maçonnerie des Lumières qui, tournant le dos aux « augustes fadaises » naguère dénoncées par Helvétius -qui était à l'origine de la loge-, se faisait voltairienne en reprenant à son compte les combats du patriarche. Une maçonnerie engagée dans les affaires de la cité était en train de naître. En témoignent les résistances qui s'ensuivirent, Lorsqu'au détour de la pompe funèbre organisée après le décès de Voltaire, le Grand Orient* voulut casser la loge « L'Éloge de Voltaire » que lut alors le frère Bricaire de la Dixmerie sauva les Neuf Sœurs du désastre; li doit en conséquence se lire comme un texte politique et le signe d'une radicalisation d'une frange, sinon représentative de la maçonnerie des Lumières, du moins importante des élites de la société d'Ancien Régime qui font alors le choix d'un engagement séculier. On notera que la thèse d'un Voltaire initié en Angleterre, aujourd'hui soutenue par Jacques Brengues, est reprise verbatim des Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de Barruel*. qui pour étayer sa thèse du « complot » maçonnique, voulait que tous les philosophes eussent été maçons.

Ch P.

VOULLAIRE, George Louis

(Genève 1768- ?) En décembre 1807 la loge* chapitrale L'Union des Cœurs de Genève charge son vénérable*, George Louis Voullaire, d'établir un livre d'or qui sera «dressé d'après les Anciens Registres & Archives lesquels seront ensuite détruits jusqu'au commencement de ce siècle, c'est à dire, jusqu'au 1er mois 5801, comme ne contenant plus, jusqu'à cette époque, d'autres choses dont la L veuille conserver le souvenir ». C'est à cette source gravement inexacte que des historiens suisses (Zschokke, Boos) puisèrent pour écrire l'histoire maçonnique de Genève. La date douteuse que ce document attribue à la création de L'Union des Cœurs est aussi celle de la naissance de son auteur, George Louis Voullaire, citoyen de Genève et maître de langues. Sa carrière maçonnique est singulière et sa fin inconnue.

En janvier 1787, à moins de 19 ans, Voullaire est reçu à L'Union des Cœurs et à un chapitre* genevois de Rose-Croix*. Vénérable en mars 1788 et maître des cérémonies de la loge en 1790, secrétaire de l'état major de la place de 1793 à 1798 il devient suppléant du Comité révolutionnaire et secrétaire du premier tribunal révolutionnaire en 1794. Officier dans la garde nationale, il est élu après l'amnistie directeur du bureau militaire le 1e septembre 1798. Il est membre d'une loge sauvage qui existait en 1774 et n'a pas arrêté ses travaux pendant les Révolutions genevoises, Les Amis Sincères lorsque celle-ci s'affilie en avril 1796 au Grand Orient de Genève; il en devient vénérable en 1799 et en 1800. En octobre-novembre 1798 il est Grand Secrétaire du Grand Orient de Genève et « secrétaire provisoire » du comité des hauts grades*.

Le 15 février 1800, en qualité de Grand Maître du chapitre La Parfaite Unité de Genève, il s'adresse aux officiers de la Grande Loge et du Grand Chapitre de H. R. D. M. (Heredom) de Chambéry fondé le 4 avril 1788 sous l'autorité de l'ordre royal de Kilwinning* à Édimbourg*, afin d'en obtenir des patentes capitulaires et les rituels. Il transforme alors La Parfaite Unité en chapitre du « grand et sublime Ordre de H. R. D. M. à Genéve » dont il est Grand Maître Provincial. Devenu à 32 ans, Grand Maître du « comité des hauts grades » et Grand Maître du Grand Orient de Genève, il écrit le 14 octobre 1800 au Grand Vénérable Roëttiers de Montaleau* et lui propose de transformer l'obédience* qu'il dirige en Grande Loge Provinciale de Genève ce que le Grand Orient de France* lui accorde le 27 décembre suivant. Il en est élu Grand Maître, puis Grand Secrétaire le 27 décembre 1801 et conserve ces fonctions jusqu'en 1810.

Le chapitre « de l'Ordre de Saint-Jean " de L'Union des Cœurs commence ses travaux le 12 janvier 1805 en recevant comme membres honoraires tous les membres du chapitre de l'Ordre Sublime de H. R. D. M. et en nommant des officiers provisoires, dont Voullaire comme orateur. Ce chapitre reçoit des constitutions du Grand Orient de France le 16 juin 1806 et Voullaire en devient Très Sage en 1808. Le 18 février 1816 la plupart des membres de L'Union des Cœurs qui a été installée au Rite Écossais Rectifié* le 23 aout 1811 se retirent du chapitre. Voullaire démissionne de L'Union des Cœurs en 1820. En 1821, il est vénérable d'une loge qu'il a probablement créée à Genève La Parfaite Unité et chef de son chapitre . El le reçoit des constitutions de la Grande Loge Nationale Suisse le 16 février 1823 et cesse ses travaux en 1828.

A. B.

VOÛTE D'ACIER

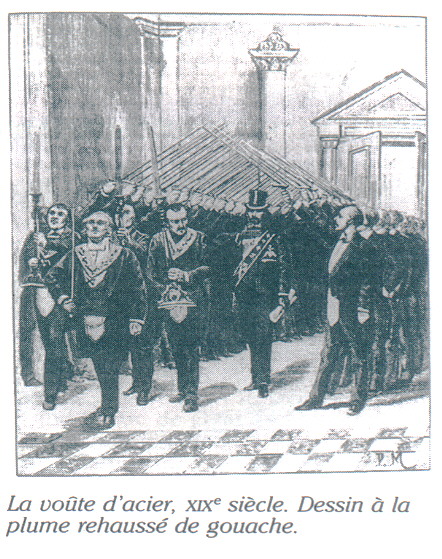

Cérémonial par lequel on accueille un dignitaire, un visiteur de marque, un président nouvellement installé, un conférencier ou un maçon que l'on désire honorer. Le récipiendaire est reçu entre deux rangées de maçons qui se font face. Ils tiennent leur épée croisée (avec leur visà-vis) en formant une « voûte » sous laquelle passe celui à qui l'on rend les honneurs.

Cérémonial par lequel on accueille un dignitaire, un visiteur de marque, un président nouvellement installé, un conférencier ou un maçon que l'on désire honorer. Le récipiendaire est reçu entre deux rangées de maçons qui se font face. Ils tiennent leur épée croisée (avec leur visà-vis) en formant une « voûte » sous laquelle passe celui à qui l'on rend les honneurs.

La voûte d'acier peut être accompagnée par des « maillets battants », c'est-à-dire des coups frappés alternativement par le vénérable* et les deux surveillants durant l'entrée. Cet usage est un emprunt aux traditions chevaleresques et militaires.

La voûte d'acier est liée à la symbolique de l'épée et suggère la puissance légitime, la force mesurée la protection totale. De plus l'épée dressée ou levée suggère comme le note Paul Diel «la force de la spiritualisation et la sublimation ».

La Grande Loge Féminine de France* a remplacé la voûte d'acier par la « voute humame » la maçonne reçue passe entre deux rangées de sœurs qui ont la main droite levée.

Y. H.M.